〜トーキング・コワーキングVOL.7〜

(Text & 写真:伊藤富雄)

※この記事は「カフーツ伊藤のコワーキングマガジンOnline」の2025年2月8日の記事を一部編集して転載しています。

*****

昨晩の「トーキング・コワーキングVOL.7」は、宮城県仙台市のコワーキング「enspace」の可野沙織さんをゲストにお迎えして配信した。可野さん、ご参加いただきました皆さん、有難うございました。

そのままYouTubeで一般公開しているので、ぜひ、こちらでご覧ください。

かねがね、可野さんが実践されているコワーカーへのサポートは、まさに痒いところに手が届くCSの精神が活かされていると思っていて、なのでご出演願ったのだが、やっぱりそのホスピタリティは本物だった。

元々、CS(カスタマー・サクセス)分野でキャリを積んでおられたところ、ひょんなことから2018年に仙台に新設されるコワーキング(=enspace)にスカウトされたというから、社長は見る目があったと言っていいんじゃないかしらね。

enspaceのサイトに社長の言葉がある。

ベンチャー企業を生み、育てる環境、いわゆる「ベンチャー・エコシステム」が整っていることで、人や事業を成長させていくのだということ。それらの企業が成功し、「お金・人財・知識」がエコシステムに還元され、イノベーションを起こす土壌がより熟成され、更なる成長の連鎖を生みます。

こういう環境で活躍する、世界を変えたい、良くしたいという高い志を持つビジネスパーソンを育むこと、それがenspaceというコワーキングのミッションだ。

いずれは学生が活躍できる環境づくりをしたいと考えていた可野さんは、当時、コワーキングのことはまったく知らなかった。が、「じゃ、それをコワーキングでやれば」という社長のお誘いはまさに天啓だったのだろう。事実、それまでの経験を十二分に活かして学生支援を実践されている。

それは学生利用の料金体系が、事細かく整備されているところからもうかがえる。

つまり、まずは学生のアクセスがしやすい設えになっているのだが、さらには学生団体もサポートしていて、学生目線のプログラムの充実ぶりは目を見張る。

また、enspaceには学生インターンが15名いるが(一時は25人いたらしい)、社会人、それも起業家との接点を作ることで、起業志向の学生が得るものは大きいと思う。

もちろん、可野さんの仕事の対象は学生に限らない。起業支援がテーマだから、多様なニーズに対応しなければならない。で、今回、ぼくが可野さんに紹介してほしかったのは、enspaceがクライアントから受託しているバックオフィス業務だ。

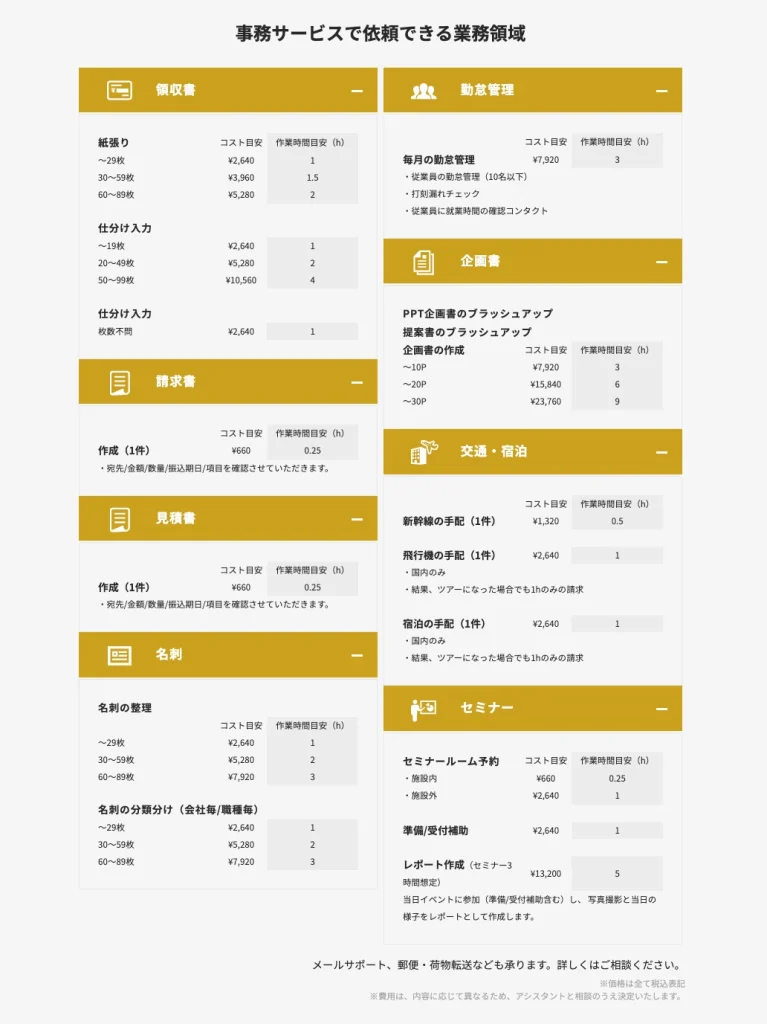

例えば、領収書の整理や見積書、請求書の発行、名刺の整理など何かと面倒だけどやらざるを得ない作業はもちろん、企画書の作成やセミナーの設営とそのリポート、あるいは出張の足と宿の手配など、ついには社員の勤怠管理まで請け負っている。メンバーは大助かりだ。

しかもこれを、ご覧のように1時間2,640円の一律料金で受けている。この明朗会計が判りやすい。

なお、聞けばこの受託は必ずしもenspaceのメンバーに限らないとのこと。←ここ大事。つまり、席を占有するメンバーではないクライアントからも受託して席数に関係のない収益モデルを持っている、ということ。ただし、それもスタッフの皆さんと人間関係ができていることが前提。←ここも大事。

ややもすると、コワーキングを「場所貸し業」と考えがちだが、利用料金だけでは席数に上限がある限り売上も限られる。それ以外の収益源を確保しなければ、なかなか維持継続は難しい。

ちなみに、昨晩はenspaceの4つの収益構造についても、「そこまで言う?」というぐらい明らかにしてくれた。詳しくはここに書かないので、ぜひ、YouTubeで確認していただきたい。

ところで、可野さんの言うところの、コワーキングの運営スタッフは、「なぜ」それを「誰」のためにするのかという発想が必要、というのは、利用者をマスでとらえるのではなく、それぞれを一個の人格と見ていることと表裏一体だと思う。

そのためには、名前や職種はもちろんのこと、どういう目標、目的があって、どういうことに取り組んでいて、今、どのへんにいて、どんな課題を抱えているか、までも把握しておくことが必要だ。

ぼくはそれをプロファイルと言っているけれども、これをやるには、いちスタッフとマスの客ではなく、お互いを「仲間」ととらえた人間関係が不可欠であり、コミュニケーションがあることが前提。

コワーキングマネージャーには、3つのホスピタリティが求められる。

・情報の提供

コワーカー(利用者)のビジネスに役立つ情報を漏らさず提供する

・人の紹介

手が回らないコワーカーには協業できるパートナーを紹介する

・仕事の斡旋

逆に時間を持て余しているコワーカーに仕事を与える

そしてこれらを前提として、日々の業務を行う。

言葉は違うが、可野さんたちが実践されていることは、まさにそれだ。そこまでやって、はじめてコワーキングとなる。

一方で、「属人化」についての可野さんの課題感は、あー、確かにそれはあるなぁ、と思った。

主宰者の個性は必然的にそのコワーキングをキャラクタライズする。ぼくは起ち上げ当初は、そのコワーキングのミッションなりビジョンなりを示すためにそのプロセスは必要と考えているし、その人の個性なり思想なり行動なりに共感する人がそのコワーキングを利用するのは、言ってみればそこに「信頼感」があるからだと考えている。

しかし、ずーっと同じ人間がやってると、そのつながりにもいわゆるマンネリが起こってくる。たまには空気を、つまりメンバーを入れ替えないと活性度が下がる。

その「属人性」を可野さんがどう解決するのか、「属人化と依存は違うので、そのへんは滑らかに世代交代したい」という言葉には決意のほどが伺えた。注目しておきたい。

その他、ヒアリング(=傾聴)に関するインサイトや、スペース内での利用者の行動によってその人に身に起こった変化を嗅ぎ取る、などというお話には唸ってしまった。

そして最後に、ぼくの「可野さんにとってコワーキングって一言で言ったら何ですか?」という質問に対するお答えは、まさに我が意を得たりだった。

その他、ハッとするヒントが盛りだくさんなので、ぜひぜひYouTubeでお確かめください。