〜トーキング・コワーキングVOL.16〜

(Text & 写真:伊藤富雄)

※この記事は「カフーツ伊藤のコワーキングマガジンOnline」の2025年4月10日の記事を一部編集して転載しています。

*****

昨晩の「トーキング・コワーキングVOL.16」は、鹿児島県指宿市の「Share office wacca. 」(以下、「wacca.」)を運営しておられる今柳田弥生さんをゲストにお迎えして配信した。今柳田さん、ご参加いただきました皆さん、有難うございました。

例によってYouTubeにアーカイブして一般公開しているので、見逃された方は、ぜひ、こちらでご覧ください。

今回は興味深いお話が続いたので、つい調子に乗って2時間近くになってしまった。今柳田さん、すみませんでした。ビデオを観る方もそのつもりでどうぞ。

さて、「wacca.」さんは2019年8月にオープンした、デスクが7席と4人掛けの打ち合わせスペース2つをコンパクトにまとめたコワーキング。

サイトに写真があるのでご覧あれ。

で、鹿児島県指宿市てどこ?て方は、こちらを。南国です。

実は「wacca.」さんには過去に2度おじゃましている。最初は、2020年に「コワーキングツアーVol.18」を鹿児島県のワーケーションモニターツアーに連携して開催した時。そのことはこちらに書いてる(これがまた超絶に長いのでご注意を)。

コワーキングツアーVol.18鹿児島編で再確認したとても大切なこと〜コミュニケーションとホスピタリティと|カフーツ伊藤

次は2022年に指宿市のコワーケーション体験プログラムに参加した時。その際に市に提出したリポートをこちらに転載している。(これも長い)

【一挙公開】指宿市フリーランス限定コワーケーション体験参加者レポート|カフーツ伊藤

ちなみに指宿市は、「フリーランスに優しいまちづくり」を推進していて、地元のキャリアコンサルタント会社がフリーランスになりたい人や実際に働いている人が情報交換や困りごとを相談できる場として「フリーランスカフェ」を運営している。

地方都市といえば企業誘致に多くのリソースを割くのが倣いだが、指宿市はむしろフリーランサーを育成することでまちを活性化しようとしている。この視点はとてもいいと個人的には思う。

さて、その今柳田さんも、2018年6月にフリーランスのグラフィックデザイナーとして独立し、主に紙媒体の印刷物、ロゴ、ウェブデザインなどを手がけるようになるのだが、下手すると1週間、誰とも会わない、昼夜逆転、将来への不安といった閉塞感を感じるようになる。←フリーランサーあるある、ですね。

そんな折、幼馴染が福岡で運営しているシェアオフィスを見学し、独立した人々が集まり、協力して仕事をする良い循環があることを知る。このときまで「コワーキング」というものを知らなかったのだが、この体験が指宿でもこのような場所を作りたいという思いにつながった。

つまり今柳田さんは自身ワーカーでありつつコワーキングスペースの運営も行っている。←コワーカーの気持ちがよく判る立場であること、ここ大事。

そうして、オープンしたところにコロナ禍がやって来た。なかなか厳しい船出だったが、一方で、コロナ禍でリモートワークやコワーキングスペースという概念が一般化したことで、利用者が増えるという側面もあったと言う。

コロナ以前でもテレワークとかリモートワークという言葉は、一部では使われていた。けれども、それをもっとポピュラーにしたのは間違いなくパンデミックだ。

企業の従業員が通勤しなくなり、在宅で、あるいは、(ここが肝心だが)自宅から近いコワーキングスペースで仕事するようになったのは、一にも二にもコロナ禍のおかげ(というと語弊があるかもだが)。

ただ、「wacca.」さんでは、オープン当初は地元の人よりも、旅行者や出張者、帰省中の人が利用することが多かったらしい。実はこれもパンデミック中によく見られた風景だ。

もちろん、地元のフリーランサーや個人事業主にも利用いただいている。ただし、本気度の高い人に利用してもらいたいため、あえてクローズドな印象を持たせるような情報発信を意識している。←ここも大事。

昨日も書いたが、コワーキングは多様なワーカーを受容しつつも、コミュニティとしてのカルチャーを維持するには、それに相応しいメンバーを核に持つことが必要だ。

そうこうしてコワーキング運営を続けるうちに、何やかやとまちの人たちから相談事が持ち込まれるようになってきた。これも、ローカルコワーキングあるあるだ。

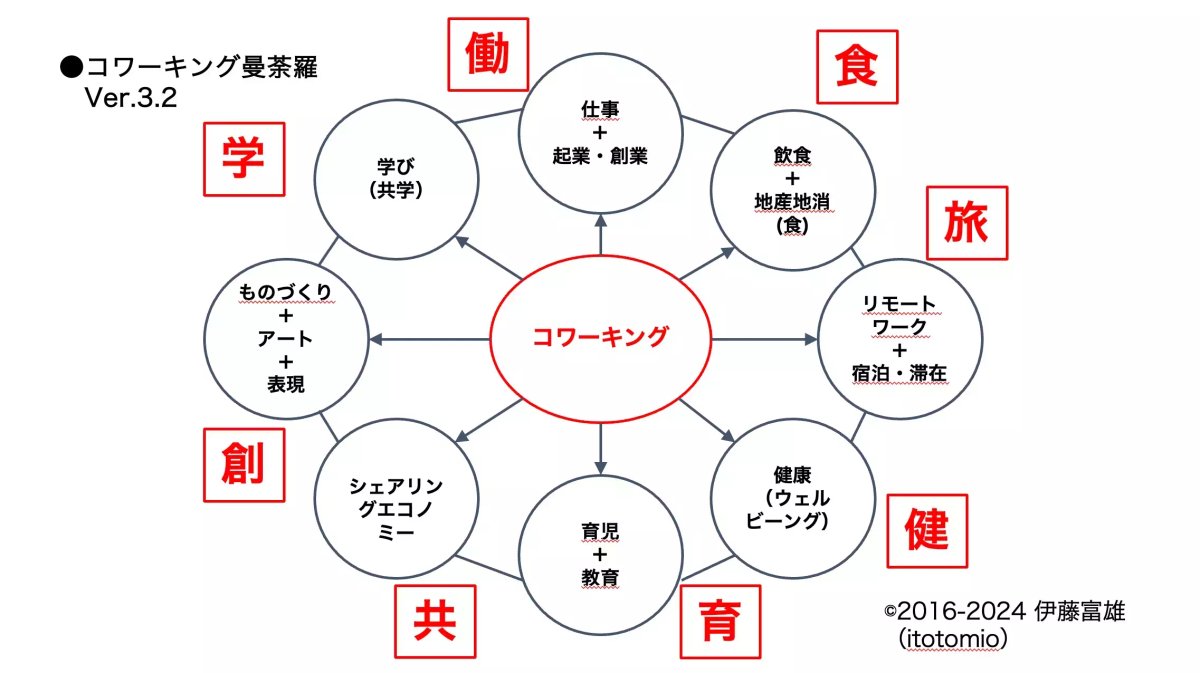

コワーキングスペースをIT系ワーカーがノートパソコンを持ち込んでキーボードをパチパチ叩くところだと思い込んでいる人が滅多矢鱈と多いが、それは一部の都市圏だけに見られる現象であって、本来はあらゆる職種、業種のワーカーが利用し、交差し、コトを起こして前に進める、それをサポートする施設のことを言う。

久しぶりに貼っておくが、この「コワーキング曼荼羅」に挙げられている8つのテーマを持つプロジェクト、あるいは課題が持ち込まれる。

そこで、「wacca.」さんに相談があったのが、移転した米永書店の店内の空きスペースでコワーキングができないか、という相談だった。書店社長の「人が集う仕組みを作りたい」という意向に賛同し、今柳田さんはコワーキングスペースとシェア型本棚を提案した。来たー、とぼくは思った(し、そう言った)。

再三書いてるが、ぼくもそろそろカフーツ内にシェア型本棚を設置しようとしているところだから、この話には思わず膝を乗り出した。そこから先はまるっきり自分の興味で話を聞いている。

「こばこ」と名付けられたシェア型本棚は、20ある棚のうちすでに19が埋まっている。こちらのInstagramに上がっている。

ちなみにこの書店ではワークショップを開催したり、

デザインの研修が行われたり、

そうかと思うと、ライブ演奏があったりしている。いいですねぇ。

いま、各地で書店がなくなっているが、こうして書籍販売とは別の収益モデルを充実させることで維持継続は可能だと思う。で、そのひとつが、コワーキングスペースの併設だ。

米永書店では、コワーキングスペースとしての本格的な運営はまだ開始されていないが、「こばこ」のオーナーたちの活動を通じて交流が生まれている。

そして今柳田さんは、その米永書店のコワーキングスペース立ち上げにアドバイザーとして関わっている。

さらに、番組ではサラ〜っと言っていたが、自分が不在で「wacca.」でドロップインを受け入れできないときには、指宿市内の他のコワーキングを紹介している。こういうこと、都会ではちょっとないのではないか。しかし、彼女には自分のコワーキングさえ良ければいいという考えは微塵もない。

なぜなら今柳田さんには、指宿を働く場所としても魅力的なまちにしたいという思いがあるからだ。

こうして、今柳田さんはコワーキングを軸にまちをデザインするデザイナーとしてカツドウしている。スバラシイ。

そのためにも、「wacca.」や米永書店でのカツドウを通じて、地方の子供や若者に多様な生き方や働き方を知ってもらいたいと言う。

子どもたちが地域に熱中する大人を見る機会を作り、指宿でも面白いことができると感じてもらえるようにしたい。地域のプレイヤーを増やし、一度外に出た人が戻ってきたいと思えるようなまちづくりを目指している。

そして、従来の観光だけでなく、働くことも含めた新しい賑わいを創出し、オモシロイ人たちが集まることでさらにまちがオモシロクなることを期待している。

なお、今柳田さんの今後の課題としては「収益性」とのことだったが、それに対してぼくも持論を述べさせていただいている。はい、コワーカー仲間でチームを組んで受託する、例の「稼ぐコワーキング」です。

今日のアウトテイク#187「「仲間」であることを起点にコワーキングの収益モデルを考える」(2024-05-23)|カフーツ伊藤

それともうひとつは、コワーキング主導で企画するワーケーション。これについてはビデオで確認ください。

ところで、「wacca.」の名前には、文字通り「輪っか」の意味もあるが「縁が繋がり循環する」ということも意図している。なるほど。つながるだけではダメだ、循環させないと。

その他、これからコワーキングをやってみたいという人にも参考になる話が次々と出てくるので、ぜひYouTubeをご覧ください。

あ、ぼくの長話の部分は、適宜、スキップしてね。

編〜-973x542.jpg)