〜トーキング・コワーキングVOL.15〜

(Text & 写真:伊藤富雄)

※この記事は「カフーツ伊藤のコワーキングマガジンOnline」の2025年4月4日の記事を一部編集して転載しています。

*****

昨晩の「トーキング・コワーキングVOL.15」は、大阪府泉佐野市の「.COMMUNE」を運営しておられる渡辺葉一さんをゲストにお迎えして配信した。渡辺さん、ご参加いただきました皆さん、有難うございました。

例によってYouTubeにアーカイブして一般公開しているので、見逃された方は、ぜひ、こちらでご覧ください。

今回のゲスト、渡辺さんには過去に「コワーキングプレス」でも登場いただいていて、一部かぶる部分もあるが、新たにお聞きするお話もあるので、ぜひご覧いただきたい。

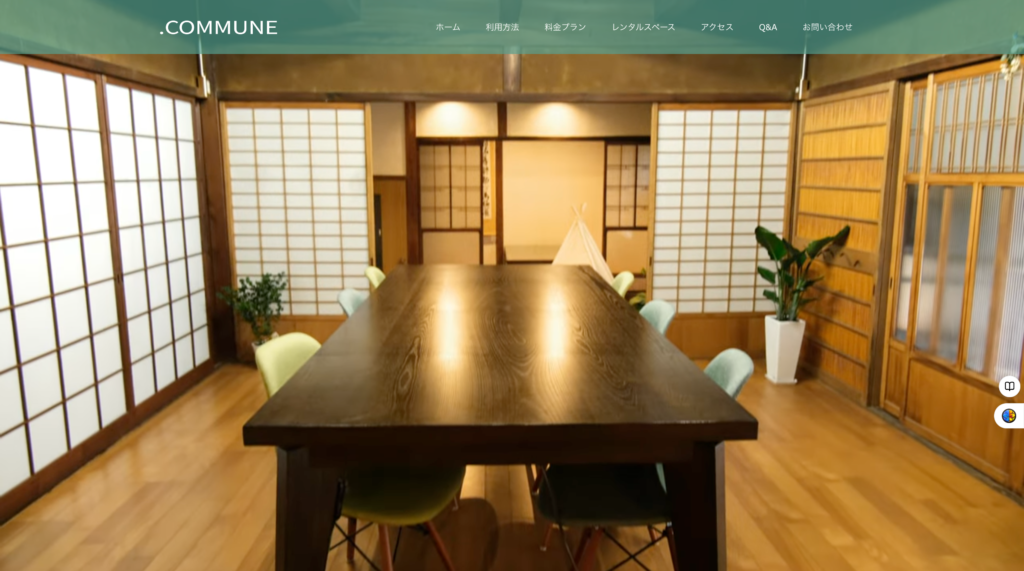

「.COMMUNE」は、2022年4月に築118年(!)の古民家をリノベーションして開業されたコワーキング。サイトはこちら。

なぜ、その古民家でコワーキングを始めることになったのかだが、渡辺さんの来歴にその理由がある。

大学卒業後、教育団体を経て泉佐野商工会議所で経営指導員として地元の泉佐野商店街の担当となり、商店街の活性化のための企画運営に携わった。ここで、地域とのつながりができたことに端を発する。

なので、先に断っておくと、渡辺さんは「まちづくり」というテーマをまとってカツドウしており、その一環でコワーキングも運営している。場所を貸すためにはじめたのではなくて、ここでのつながりを活かしてローカル(地域)に価値を生むことを目的としている、ということだ。←ここ大事。

商店街の活性化の話の中で、特にぼくが興味を持ったのは「まちゼミ」だ。

「まちゼミ」とは、商店街の店舗が講師となり、専門知識やコツを無料で提供する少人数制のゼミのこと。発祥は2003年の愛知県岡崎市で、今や全国400箇所以上で行われている。

その際、条件があって店舗は「営業してはいけない」。あくまで学びの場として進行する。

それが結局、店舗と顧客のコミュニケーションを図り、信頼関係を築くことになり、街や店へのファンづくりに貢献する。渡辺さんも、その「売らない」コミュニケーションによるファン作りを重要視している。スバラシイ。まさに「まちづくり」だ。

その後、そのものズバリのまちづくり会社に勤務し、地域の空き家や空き店舗を再生し、新たなコンテンツを生み出す街づくり事業に携わる。この経験を通じて、地域の遊休不動産の活用に関心を深めたことが次のステップになった。

そこでの活動を通じて、「欲しい暮らしは自分で作る」という考え方に共感し、自身で主体的に事業を行うことを考えるようになる。

つまり、それまで行政の仕事だと思っていたまちづくりが、実は自分たちでもできるんじゃないかと思い至る。

ここ、今回のトークのハイライト。目覚めてしまったんですね。いいなぁ、この展開。

そうして今度はフリーランスとして活動する中で、以前から「まちゼミ」でつながりがあった古民家のオーナーから、築118年の古民家の活用について相談を受けたことがきっかけで、コワーキングスペースの開設を検討し始めた。ほら、ちゃんとまちづくりの文脈でコワーキングにつながってきたでしょ。

しかし、当初はコワーキングという業態自体は名前を知っている程度で、いわゆる「作業場」というイメージしかなかったと言う。まあ、そうでしょうね。今でもその誤った認識が大手を振って歩いてるからムリもない。

ところが、ここでスゴイことが起こる。実はその古民家のオーナーさんが、先週の「トーキング・コワーキング」にもゲスト出演いただいた古民家コワーキング「OFFICE CAMPUS」の古家さんとつながっていたのだ。えー!

古民家つながりとはいえ、なんという巡り合わせ。

で、早速、見学に赴いた渡辺さんはコワーキングにハマった。そりゃそうだろう、まちづくりのいち手段としてコワーキングは何にでも使える。すぐ、ピンと来たのが判る。

そうして、クラウドファンディングでの資金調達を経てオープンした「.COMMUNE」のコンセプト「居・職・住」が、なかなかイケている。

発音すると従来の「衣食住」と同じ「いしょくじゅう」だが、「居場所の『居』、仕事・働き方の『職』、暮らす・繋がりの『住』」へと再定義している。これは、現代社会においては物理的な住居だけでなく、心地よい居場所や自分らしい働き方、地域との繋がりが重要であるという考えに基づいているとのこと。

こういう「我々はこう考えのもとにコワーキングを運営している」という意思表明、宣言、は、ここがただの「作業場」ではない、ある理念やビジョン、テーマを持ってカツドウしていることを、認知せしめる意味で実はとても重要だ。

ところで、空港が近いこともあってビジネス利用者が多いのは承知していたが、意外と学生利用もあるという話は初耳だった。

あー、でもそうか、パンデミック以降、住宅街にもローカルコワーキングが続々とできているけれども、その界隈の学生には確かに使い勝手がいいだろう。ますます、生活圏内のコワーキングが賑わうことになりますね。あんまり賑やかだと勉強が捗らないけれども。

それと、今後やりたいこととしてワーケーションの企画を挙げられていたのも我が意を得たりだった。

関西国際空港に近い立地を活かして、地域資源を活かした体験プログラムとコワーキングを組み合わせることで、観光とは異なる、地域に根差した新しいツーリズムの形を提案したいと。そうそう、それそれ。

常々、ぼくはワーケーションは旅行代理店ではなくてローカルコワーキングが企画して催行すべきと言っているけれども、それはワーケーションする人は観光客ではなくてリモートワーカー(仕事する人)であり、仕事を抱えて移動している限り仕事する環境が欠かせないからで、だったらコワーキングが主導的立場でプランを企画提案すべきだと考えているから。

そうして、一時的な消費を期待するのではなくて、地元(内)とリモートワーカー(外)との接点をコワーキングが作り、長く付き合える人間関係を結ぶきっかけとなること。いわゆる「知の再結合」も起こり得る。

さらに、より多くの人々が「.COMMUNE」に関わるよう、ヘルパー制度の導入を検討しているという話も膝を打ったところ。利用者がスタッフとして関わることで、スペース運営の活性化や多様性の創出を目指しているという渡辺さんの、これからのコワーキングを見る目は確かだと思う。

その他、クラウドファンディングでプロジェクトを成功させるためには、チームで取り組むことが重要であることとか、望ましくない利用者をトラブルなく排除できたことなど、参考になる話がいろいろあるので、ぜひ、YouTubeで視聴ください。

編〜20250404-973x545.jpg)