〜トーキング・コワーキングVOL.17〜

(Text & 写真:伊藤富雄)

※この記事は「カフーツ伊藤のコワーキングマガジンOnline」の2025年4月19日の記事を一部編集して転載しています。

*****

昨晩の「トーキング・コワーキングVOL.17」は、山形県米沢市の「スタジオ八百萬」(以下、「八百萬」)を運営しておられる山田茂義さんをゲストにお迎えして配信した。山田さん、ご参加いただきました皆さん、有難うございました。

例によってYouTubeにアーカイブして一般公開しているので、見逃された方は、ぜひ、こちらでご覧ください。

「八百萬」は2014年11月1日に、山田さんのご両親が経営されていた八百屋の「山田商店」を改装して山形県内で最初のコワーキングとしてオープンした。

スタジオ八百萬の名前の由来

この「八百萬」という名前には以下の意味が込められている。

- 元々が八百屋(やおや)であったこと。

- 「八百万(やおよろず)の神々」という言葉にかけて、「たくさんの人の才能が繋がる場所にしたい」という思いを込めたこと。

- 「八百万」の「八百」は「たくさん」という意味合いがあること。

- 「萬」の字は、英語にした際の「人(man)」の意味にもかけられている。

元は八百屋さんだったから「八百」は察しはついたが、「萬」って「人」だったんですね。

「八百万の神々」とは、あらゆるものに神様が宿るという意味だ。ここに集まる一人ひとりが持つ才能や可能性を神聖なものとして捉え、それらが交わることで新たな価値が生まれることを願って命名されている。コワーキングに相応しい発想だ。

しかし、2014年当時、「コワーキング」と言っても判る人はほとんどいなかったという。判る。

ぼくも2010年にカフーツをはじめた当初、別々の仕事を持つ人たちが同じデスクについて仕事するという発想がなかなか理解されなかった。だから、「話しかけてもいい図書館みたいなもの」と説明していた。だいたいそれで、「あー、なるほど」と意味が通じていた。

集客のきっかけ:美大との連携とセミナー開催

「八百萬」に人が集まりはじめたきっかけは、当時、東北芸術工科大学に通い始めていた山田さんが、授業内容が社会人にも有益だと感じてコワーキングでの授業を、地元で活動していた有料の勉強会グループと連携させて企画したことによる。

最初に開催されたブランディングの授業には、有料にも関わらず、山形県内だけでなく、東北地方や東京、神奈川などからも参加者が訪れるほど盛況だった。教授の知名度も集客に大きく貢献したらしいが、ここですでに地元だけでなく地域外とのつながりを持ったことに注目しておきたい。

その後も、CM制作などの映像企画に関する講座も開催され、店舗経営者が参加するなど、徐々にスタジオ八百萬の認知度が向上していった。そこからがオモシロイ。

利用者主導の企画:多様なイベントの開催

そうしているうちにセミナーに参加した人たちの中から、「自分も何かやりたい」という声が上がり始め、利用者自身が企画を持ち込む形で様々なイベントが開催されるようになる。理想的な流れだ。ガーデニング教室やモダン盆栽のワークショップなどがそれ。

地域のコミュニティセンターでも同様の目的で利用されることはあるけれども、コワーキングスペースはより柔軟に利用者の「やりたい」という気持ちに応えられる場所であると山田さんは考えている。それが共感されて徐々にイベント企画が増えていった。

そして、八百萬にあるキッチンの存在も、こうしたイベント開催の後押しになっている。

キッチンの活用とチャレンジカフェ:独立へのステップ

スタジオ八百萬のキッチンは、当初は利用者同士の交流や食事会などで活用されていたが、次第に飲食営業をしたいというニーズが高まり、営業許可を取得して「チャレンジカフェ」という形で利用できるようになった。

「チャレンジカフェ」は、日によって様々な人が自分の店を持つように飲食を提供する、いわゆる「間借り」店舗だ。自家製野菜スープと天然酵母パン、自家焙煎コーヒー、料理ランチ、チャレンジ居酒屋など、多様なスタイルの店が開業した。

ここでは、各店が出すメニューもそうだが、「チャレンジカフェ」に取り組んでいる店主それぞれの個性に惹かれて人が集まっている。まさに「属人性」だが、この事はコワーキングにも合い通じる。人は人につく、ということ。コワーキングは「ハコ」ではなく「ヒト」、そして「コト」。

この「チャレンジカフェ」から実際に独立して自分の店を持った人も現れている。例えば、OURSBLANC Roaster&cafeという店は、「八百萬」での経験を経て山形市内にオープンし、今や人気店となっているんだそう。

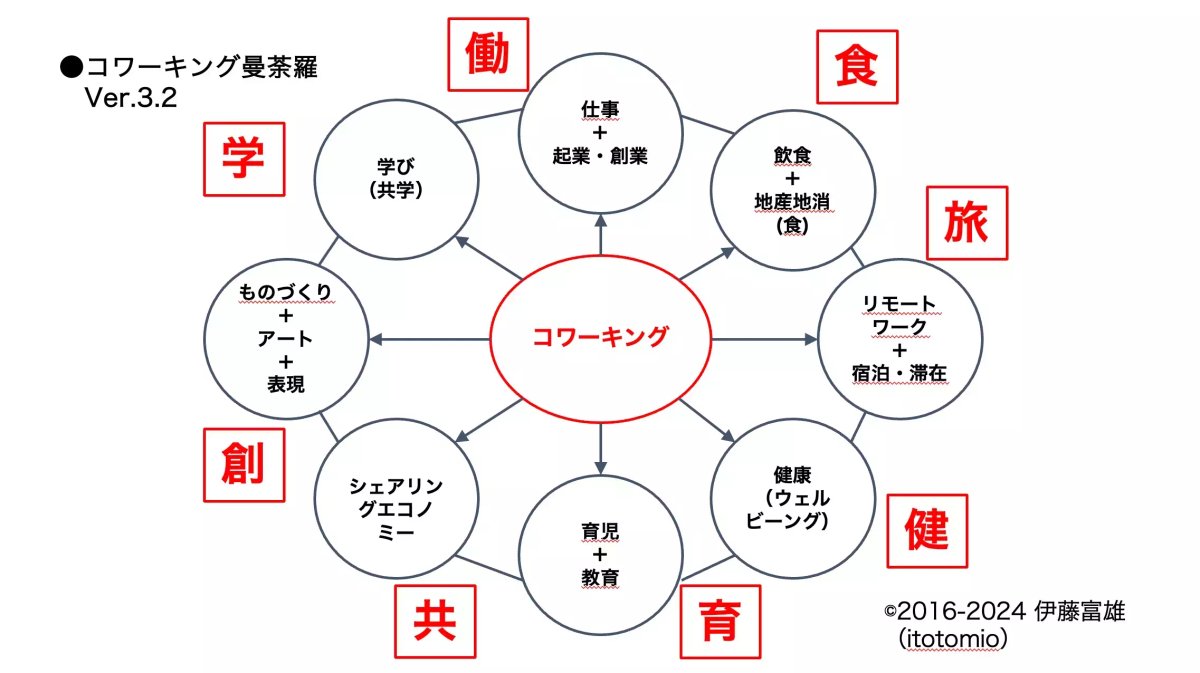

こうして「八百萬」は、シェアキッチンの利用者が独立していくことを積極的に支援し、地域の起業家育成と経済活性化に貢献している。まさにコワーキング曼荼羅にある「食」にはじまり「起業・創業」の場を提供していると言える。

二階の活用:多目的スペースとしての展開

「八百萬」の二階は畳の部屋で、会議室としてだけでなく、これまでも整体施術や風呂敷のたたみ方教室など、多目的に利用されている。オドロイタことにその整体施術の先生は3ヶ月に1度、横浜から訪れていた。

他に、愛媛県からも定期的に訪れる人がおられたりと、「八百萬」は遠方からの来訪者が何かと多い印象がある。これは、地方都市のコワーキングの隠れた特徴かと思われる。

出張や、今ならワーケーションで定期的に訪れるまちがある場合、馴染みのコワーキングを持っていると、ホームタウンではないところにも自分の居場所があることになるので何かと便利だ。

このことは例の「サードプレイス」の話とつながってくる。

サードプレイスとしてのコワーキングについてあらためて思うこと|カフーツ伊藤

さて、そんな「八百萬」のハイライトは何と言ってもこれだ。

信夫町ガーデンフェスティバル:地域を繋ぐイベント

スタジオ八百萬のある信夫町で定期的に開催されている「信夫町ガーデンフェスティバル」は、地域をつなぐ重要なイベントだ。

元々は、東京都市大学のコミュニティマネジメント研究室との交流がきっかけだった。信夫町が高齢化が進み、一人暮らしのおばあさんが寂しさを感じているという話を聞いた学生たちが、地域住民が集まれるようなイベントを企画しようと提案した。いいですねぇ、こういう展開。

そして、2019年8月、「八百萬」とその向かいの空き地を会場に、地域住民や「八百萬」の利用者、学生などが参加して、賑やかな祭りが開催され、手作り体験や地元の食材を使った屋台、地域住民と学生の交流などが、参加者に新たなつながりをもたらした。

その後、コロナ禍によりこのような交流型のイベントは開催が難しくなったのだが、地域住民の中から「自分たちでもう一度イベントを再開したい」という声が上がり、学生の力を借りずに、町民自身が主体となってマルシェ形式のイベントを開催するようになった。スバラシイ。

この移行は単なる運営主体の変更以上の意味を持ち、地域コミュニティの結束力を高め、イベントの持続可能性を確保する重要な転換点となっている。

元々は外から来た人たちが起ち上げたイベントを、今度は地元住民が引き継いで開催する。いつもの日常を繰り返す当事者でない外から来た人の発想が、非日常のコンテンツを創り出す。そしてそのパターンを今度は日常を生きる人たちが継承する。こういうバトンリレーが地方のまちの活性化に大いに貢献するはずだ。

この例を見ても、ローカルコワーキングが内と外との接続点として非常に重要なポジションにあることが判ると思う。コワーキングをただの「作業場」だと思ってたら大間違いなのだ。

「第7回信夫町ガーデンフェスティバル」は、2025年4月26日(土)に開催される。もう来週だ。今回もカレーライス、おやき、愛媛の椎茸、革小物、パン、米沢牛ビーフシチュー、焼き鳥、うなぎ、スイーツ、雑貨販売、鉄道絵画(描き鉄)など、多様な出店が予定されている。

第7回・信夫町ガーデンフェスティバル – コワーキングスペース「スタジオ八百萬」第7回・信夫町ガーデンフェスティバル | コワーキングスペース「スタジオ八百萬」

おやきの製造販売:新たな事業への挑戦

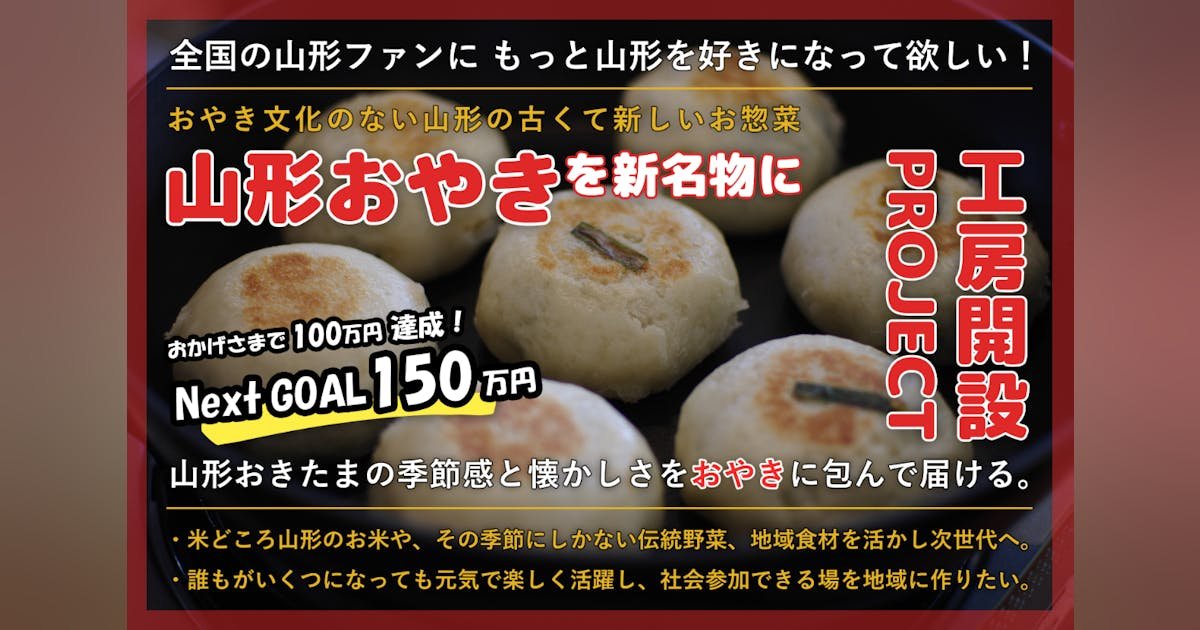

もうひとつ注目なのが、なんと「八百萬」で「おやき」の製造販売をはじめたことだ。

「おやき」ってなに?という方はこちらを。

おやき – Wikipediaja.wikipedia.org

約9年前、地域の団体が主催したセミナーに参加したことがきっかけだった。セミナーのグループワークで生まれたおやきのアイデアが非常に美味しかったため、セミナー後も有志が集まり、「八百萬」のキッチンで試作やイベントでの販売を継続してきた。

山田さんはいつか事業化したいという思いを持ち続け、昨年、クラウドファンディングで資金を調達し、本格的に事業をスタートさせた。クラウドファンディングでは、当初の目標をクリアして174人の方から約130万円の支援が集まった。

「八百萬」からほど近い、元寿司屋の建物をリノベーションした工房で製造されていて、現在は、この工房で作られたおやきを「八百萬」でカフェ営業やテイクアウトの形で販売しているが、今後は、通販や卸売も視野に入れているんだそう。

そのおやきのリポート記事があったので貼っておく。見てたらお腹空いてきた。

【山形新店カフェレポ】山形おやき089堂(米沢市)|山形の新名物に!置賜の季節と懐かしさを感じるご当地おやき

コワーキングがこうした食品の製造販売を行うことはまだまだ珍しいかと思うが、この事例はローカルコワーキングが、その土地ならではの食材やアイデアを活かした新たな事業を生み出す拠点となる可能性を示唆している。

地元人口の少ない、つまり利用料金だけではなかなか経営が厳しい地方のコワーキングの収益モデルとしては一考の価値がある。

山田さんが考える「コワーキングとは」

最後の「山田さんにとってコワーキングとは一言で言うと何か」という質問に、山田さんは「スピリットである」と答えた。

山田さんの理解では、コワーキングの原点は「建物や設備よりも、自分たちが自由に発想すること、知恵と工夫を生かすことが大事だと考えるスピリット」から生まれたものだと言う。

このスピリットこそがコワーキングの本質であり、その根底には反骨精神やハングリー精神のようなものがあり、それこそがイノベーションを生み出す原動力になると、山田さんは考えている。この言葉は胸にズシンと来た。まったく同感だ。

さ、また調子に乗って書いてしまったので、ここらへんで終わるとしよう。

ここで紹介したこと以外にも、山田さんの落ち着いた語り口の中には学ぶべきことがたくさんあるので、ぜひYouTubeでご覧いただき、ご自分の目と耳で確かめていただきたい。

編--973x543.png)