〜トーキング・コワーキングVOL.18〜

(Text & 写真:伊藤富雄)

※この記事は「カフーツ伊藤のコワーキングマガジンOnline」の2025年4月26日の記事を一部編集して転載しています。

*****

昨晩の「トーキング・コワーキングVOL.18」は、神奈川県藤沢市のコワーキング「NEKTON」を運営しておられる三浦悠介さんをゲストにお迎えして配信した。三浦さん、ご参加いただきました皆さん、有難うございました。

例によってYouTubeにアーカイブして一般公開しているので、見逃された方は、ぜひ、こちらでご覧ください。

お時間のない方は、以下にざっくり概要を上げておきますのでご参考に。

・NEKTON開業の経緯と当初の様子

「NEKTON」は2015年6月1日にオープンし、来月で丸10年を迎える。ぼくは2017年4月のコワーキングツアーでおじゃまして以来、長らくご無沙汰していたが、今回、ゲスト出演を快諾いただいた。

「NEKTON」起ち上げのきっかけは、三浦さんが藤沢市のインキュベーションセンターに入居していた際、5年の入居期限を迎えるにあたり、自分たちだけで使うのではなく、みんなで使えるオフィスを作りたいと考えたことによる。で、それが藤沢市初の本格的なコワーキングスペースになった。

2015年のオープン当初は、コワーキングという概念自体があまり知られていなかったため、説明に苦労したという。判る。2010年にカフーツをオープンしたぼくもそうで「話しかけてもいい図書館みたいな」で済ましていた。三浦さんは「仕事のできるカフェ」だったらしいけれど。

それでも、情報感度の高いビジネスパーソンや地域住民が「待ってました」とばかり利用しはじめたという。受験勉強の高校生、編み物教室のおばさま、インターネット回線を求めて集まったゲーム好きの若者など、多様な人々が集まり「NEKTON」はスタートした。

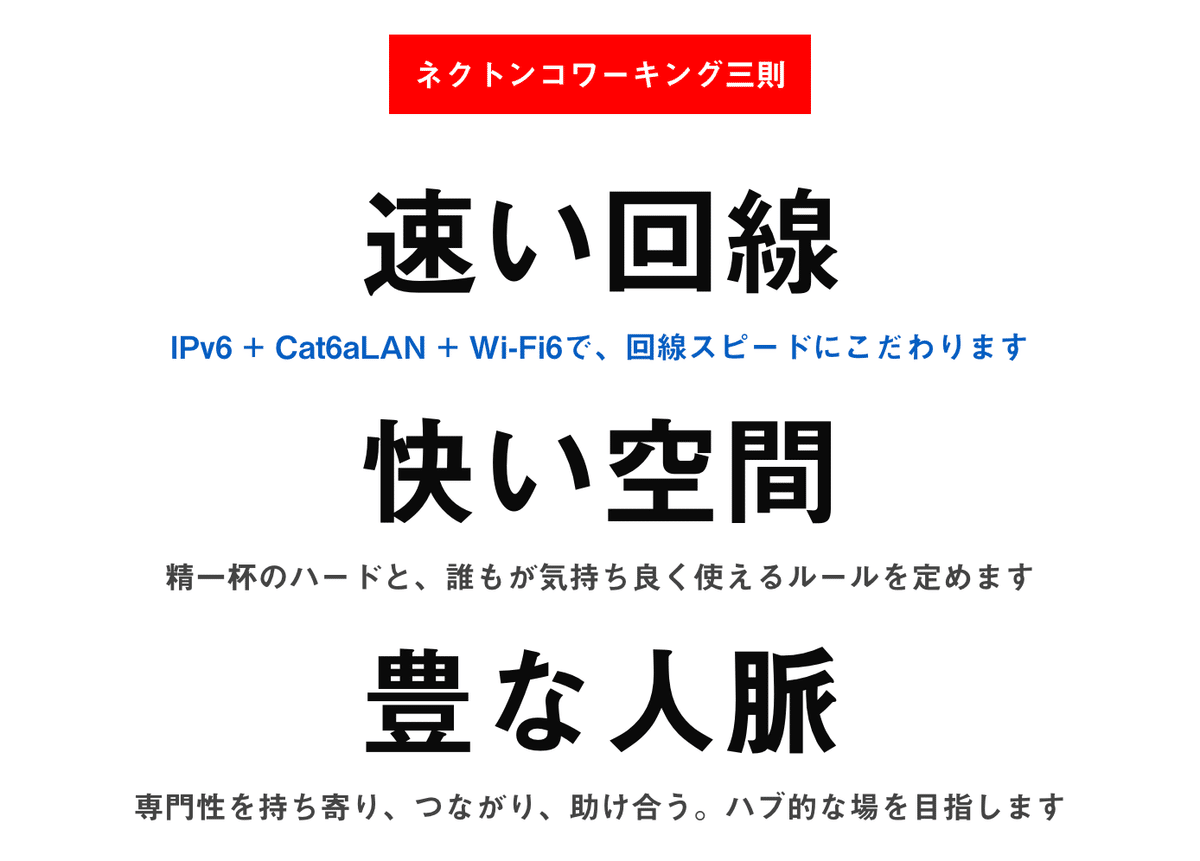

ちなみに「NEKTON」には「NEKTONコワーキング三則」というスペース運営に関するこだわりがある。

トーク中にも言ってるが、8年前におじゃましたときもネット回線が早かったのを覚えている。それもだが、あとの2つはもっと大事。

誰もが居心地良く利用できて、かつ得意分野を持つ者同士がつながり、補完し合うハブとして「NEKTON」があるという宣言。←ここが大事。で、それはすべてのコワーキングの存在意義でもある。

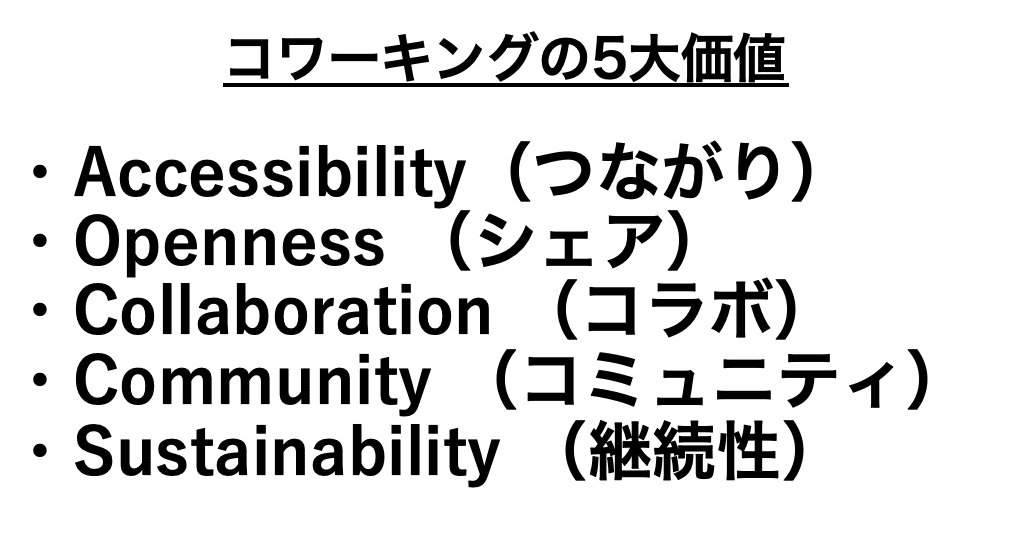

はい、これね。

・ローカルメディア運営の展開

ところで、三浦さんは元々、地域メディア事業を主体としており、長年、地域情報を発信してきた。紙媒体だけでなくWeb媒体への関心もあったところ、事業を引き継ぐ形で2018年に湘南経済新聞をスタートさせた。

湘南経済新聞広域湘南圏のビジネス&カルチャーニュースshonan.keizai.biz

湘南経済新聞は、全国に展開する「みんなの経済新聞ネットワーク」の一つであり、ヘッドラインニュースを中心に記事を配信している。Yahoo!ニュースとのアライアンスがあり、記事がYahoo!ニュースに掲載されることが強み。

シラナカッタが、このみんなの経済新聞って、今や124のエリアで発行されていて、なんと台北やニューヨーク、バリにも支局があるらしい。うちも一時、神戸でやろうかなと思ったことはあったのだが、あの時やっとけばよかったかも。(今、それを言っても遅い)

元々紙媒体で培ってきた取材・編集のノウハウは、Web版の湘南経済新聞運営にも活かされている。

そして新型コロナウイルス感染症の流行により、店舗設置型のフリーペーパーの配布が困難になったのを機に、2020年から紙媒体は休刊し、Web版の湘南経済新聞に注力するようになった。

ここでモノを言ったのが、紙媒体を通じて築いてきた地域との繋がりだ。これがWeb版においても情報発信の基盤となっている。

ぼくは地域メディアとローカルコワーキングは親和性が高く、コワーキングスペースが地域のさまざまな人たちとの関係性を築く上で重要な役割を果たすと考えている。

以前、「トーキング・コワーキング」の6回目に出演いただいた尾道のコワーキング「benchi!」の後藤さんもその実践者だ。

地元商店街の店主さんや企業の方、農家の方、個人事業主の方、等々、尾道で働く多彩な人たちを招いてお話を聞く「オノミチシェアチャンネル」というオンライン・トークセッション番組を毎週続けていた。その数、100回に及ぶ。

「尾道:コワーキング&コミュニティハブbench!」は地元に仲間と認知され人つながりを加速する〜トーキング・コワーキングVOL.6:今日のアウトテイク#441(2025-02-01)|カフーツ伊藤

こうした地道なカツドウがその人を認知せしめ、コワーキングの存在感も高めることにつながるのは確かだ。

そして、そこからどんなコラボが起こるか判らない。コワーカーの中にライターやデザイナーなどクリエイティブ系の人がいてチームを組めそうなら、地域メディアは収益モデルの一つとしても検討してもいいと思う。

・シニア層のセカンドキャリア支援

今回のお話で「おー」と思ったのは、シニア層を対象にした「湘南セカンドキャリア地域起業セミナー」のこと。

三浦さんは地域との連携を深める中で、長年都内で働いて定年退職後に藤沢に戻ってきたシニア層の居場所作りの課題を感じていた。そこで、藤沢市の市民活動推進補助金を活用して開催したのがこのセミナー。

これは、起業して大きな成功を目指すのではなく、地域の課題解決に貢献し、地域に居場所と生きがいを見つけることを目的としたもので、セミナーでは、地域課題の発見、地域での起業のあり方、自身のスキルや経験の棚卸し、事業計画の作成、先輩起業家の話を聞く、収支計画の作成、起業現場の視察、最終発表会など、実践的な内容が提供された。

「NEKTON」は、このセミナーの主催者として関わり、起業家の立場からのアドバイスや、地域との繋がりを提供した。ついでにセミナー参加者にはコワーキングスペースの無料利用券を提供し、交流の促進を図った。

セミナー受講者の中には、ペットの高齢化問題に着目したユニークなビジネスモデルを考案し、実際に起業を目指す人も現れたという。

シニア層のコワーキング利用というのは、今後、日本全体が高齢化に進む中、ごく当たり前の風景となる可能性がある。図らずもそれに先鞭をつける形となったわけだが、60代、70代でもまだまだ元気な人も多い。

まして、彼らが長年培ってきたキャリアから共有される知見や情報やアイデアが、後進の役にも立つ。そうした無形資産を世代を超えて継承することもローカルコワーキングの役目だ。

・シェアキッチンの多角的な活用

「NEKTON」は、キッチン併設型のコワーキングスペースとして運営を開始し、現在も活用している。飲食店の営業許可を取得していて、ここで調理された料理を提供できることが強みだ。

実はオープン当初からキッチンを曜日や時間帯で区切り、地域の人が腕試しとして利用できるシェアキッチンの仕組みを導入していた。いわゆるシェアキッチンですね。

利用者は、自身の料理をコワーキングスペースの利用者に有料で提供することで、顧客の反応を直接得ることができ、開業前の準備期間として活用する。実際に、「NEKTON」を卒業して飲食店を開業する人も現れている。

また、高校教師を定年退職後、カフェ開業を目指したものの、最終的に断念した例や、スペイン料理と寿司割烹の融合料理に挑戦し、最終的に寿司割烹一本で人気店となった例など、シェアキッチンは、開業前のリスクを軽減し、顧客ニーズを把握するための有効な手段となっている。

このへんの展開は、前回の「八百萬」と同じだ。

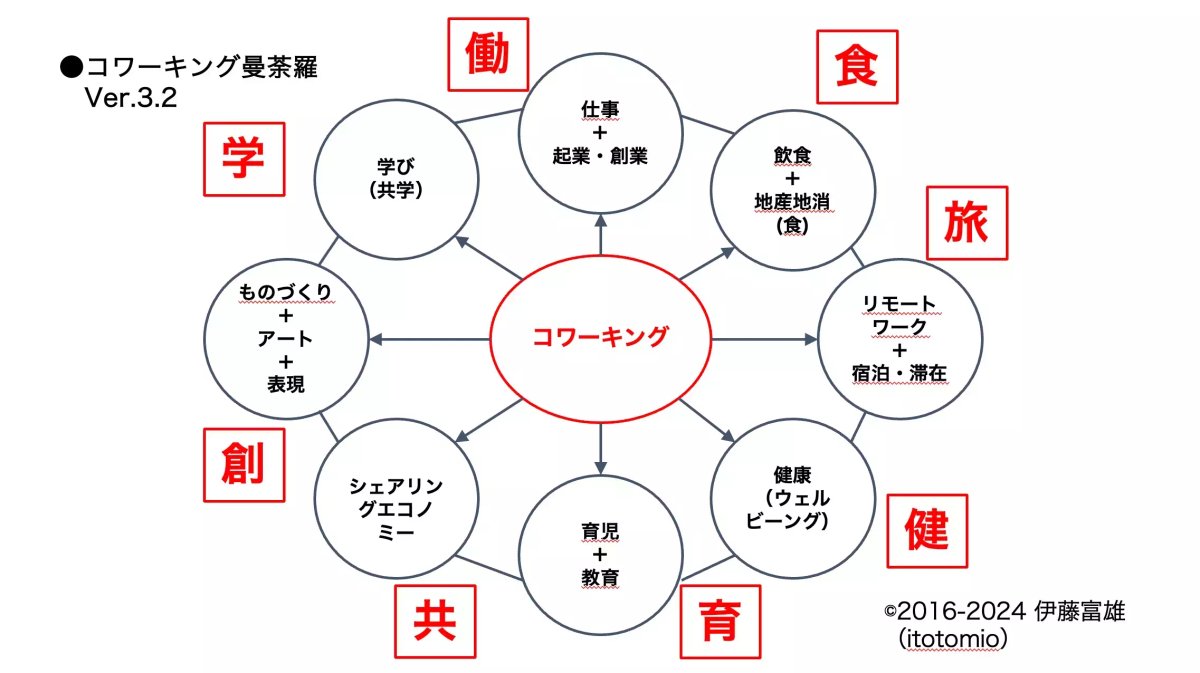

コワーキングにキッチンは必須というのがぼくの持論だ。飲食をともにすることは、コミュニティ内の人間関係を結ぶのに有効に働く。だからスペース内にキッチンを設えておきたい。「コワーキング曼荼羅」にも挙げているのはそのためだ。

今でこそ、この意見に異論を挟まられることはないと思うが、ぼくらがはじめた2010年〜15年あたりまでだったか、「オフィスにキッチンが要るんですか?」というのが大方の反応だった。

違う、コワーキングはオフィスではない。ワークスペースだ。この「ワーク」をただ「仕事」と解釈するからオフィスと同義と勘違いする(そういう認識でしかない人はまだいる)。「ワーク」は「仕事」に限らない、コワーキングを利用する者のあらゆる「活動」、それすべてが「ワーク」だ。

「NEKTON」のこの事例は、キッチンがコミュニティ形成や新たなビジネス創出に貢献する可能性を示している。

・大学との連携による新たな価値創造

シニア世代をサポートする一方で、「NEKTON」は地域貢献の一環として、地元の大学との連携も積極的に行っている。←これも注目。

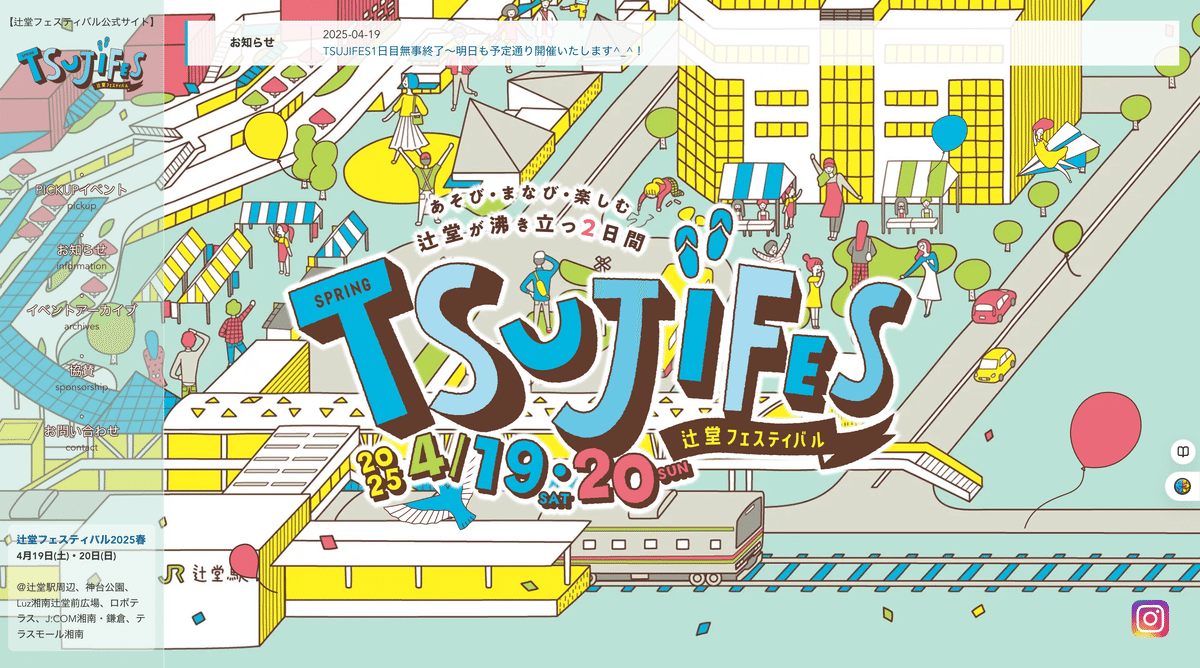

例えば「辻堂フェスティバル」がそれ。フードフェスやアニメイベントなどの地域イベントで、大学生が研究成果の発表やプロダクトの展示を行う場を提供している。

これは、投資家が地域貢献のために拠出する予算(ESG投資 ※)を活用したもので、学生にとって資金調達の機会となり、地域にとっては新たな視点や活力を取り込む機会となっている。

※ESG投資=環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の3つの要素を考慮して、企業に投資する手法。従来の財務情報だけでなく、ESGの視点も考慮することで、企業の持続可能性を評価し、長期的なリターンを追求することが期待できる。

具体的には、湘南工科大学、産業能率大学、東海大学などの学生がブースを出展し、アート、テクノロジー、ソーシャルなどの分野で活動成果を発表している。

あるいはまた、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスの学生が、コワーキングスペースを拠点にキッチンカービジネスを起ち上げるのを支援したりもしている。で、ここで登場するのが例の「やりたいこと宣言&みんなで応援する会」だ。

これはやりたいコトを持っている人がプレゼンし、ではどうしたら実現できるかを、参加者全員で行うディスカッションの中からヒントやアイデアや情報をいただき、次のステップへと進む、というイベント。

ここに書いてるので参照ください。というか、やっぱり各地のコワーキングで、これやってるんですね。

今日のアウトテイク#124「やりたいこと宣言&みんなでいっしょに考える会」ほか【メンバーシップ特典】(2024-03-21)|カフーツ伊藤

こうして「NEKTON」は、学生のカツドウの場を提供したり、地域とのつながりを作ることで、学生の起業や地域活動を後押ししている。まさに地域のハブとしてのローカルコワーキングが、地域のタレントをつなぎ合わせて価値を生んでいる好例かと思う。

カフーツでも、学生利用を促進して若い世代の可能性をサポートしたいと思っていて、今、現役大学生に企画してもらっているところ。もうぼくみたいなジジイがあれこれ思案するより、若い人に率先してやってもらったほうがいいと思ってる。

とか言ってたら、先程、メッセージが届いた。たぶん、それだろうから、あとで確認する。

・競合コワーキングスペースとの差別化戦略

聞くところによると、藤沢駅周辺には「NEKTON」を含めて14軒ものコワーキングスペースが存在し、競争が激化しているとか。大手チェーンの参入もあり、ハード面ではどうしても見劣りする部分が出てきているという。

そのような状況を打開するために制定されたのが、前述の「NEKTONコワーキング三則」だ。ハード面で劣る部分をソフト面で補う戦略として、「早い回線・心地よい空間・豊かな繋がり」をキーワードに、独自の価値を提供することを目指している。

ついでに3時のおやつサービスを導入し、利用者同士のコミュニケーションを促進するなどの工夫を行っているのも要チェック。さっきのシェアキッチンと同じく、「食」をうまく絡めてコミュニティの形成に活かしている。

競合(という言葉はぼくは普通使わないが)との差別化においては、同じ土俵で戦うのではなく、「NEKTON」ならではの強みを活かすという発想はいいと思う。それを個性と呼んでもいい。

それが引いては静かな作業スペースを求める人だけでなく、活気のある雰囲気の中で交流しながら仕事をしたい人にとって、「NEKTON」が魅力的な選択肢となる。

そういえば、うちもその昔、毎日、ケーキとお茶を出してたっけ。今は時間に関係なく、各自、好きなときに飲んだり食べたりするようになった。待てよ、それでいいのかな?ま、いっか。

・これからやってみたいこと:生活協同組合の設立

さて、今後やってみたいこととして三浦さんは、これまでの事業の集大成として「誰もが自分の得意分野を持ち寄って相互に貢献し合うコミュニティづくり」を目指すとのこと。

そのために「コミュニティ生協」と呼ぶ生活協同組合(生協)の設立を構想していることを明かした。生活協同組合法に基づき、300人の賛同者を集めることで設立が可能になるとのこと。

参考にしたのは、ニューヨークにある「Park Slope Food Coop=パークスロープフードコープ(PSFC)」という協同組合。

Home : Park Slope Food CoopPark Slope Food Coop: Health Food Store with a large selectiowww.foodcoop.com

協同組合なので出資金を払って加入することで組合の所有者にもなれるのだが、ここの特色は「すべての組合員は4週間に一度、2時間45分、無償で働かねばならない」ということ。←ここが協同組合らしいところ。

例えば、Webが得意な人がホームページを作ったり、元スーパー勤務の人が仕入れを手伝ったりと、組合員それぞれの得意分野を活かして運営する仕組みに魅力を感じていると、三浦さんは言う。

「NEKTON」としてもコワーキングスペースを併設し、プログラミング教室などの学びの場、地域貢献活動などを展開し、さまざまな人々が集い、それぞれの得意分野を活かせるような場作りを目指したいと語る。

というか、それ自体がまさにコワーキングだから、その組合は言ってみれば大きなコワーキングスペース、と言ってもいい。

この話にぼくはビビビと来た。ぼくも協同組合という組織形態が、資本主義社会の中にあっても、人と人をつないで協力(協働、協業、共創)することでお互いに資するよう機能する共同体をなし得る方法だと考えているし、協同組合思想の文脈にコワーキングがピタっとハマると思っている。

ちなみに、ぼくらの「コワーキング協同組合」は事業協同組合であって、個人・法人の事業者のための共同体なのだが、協同組合の思想哲学はもちろん変わらない。

思いもかけないところで組合の話が出てオドロイタが、いや、そうなのだ、コワーキングというものを運営していくと、いつかどこかで組合のことを考えるタイミングが訪れる。

ほら、コワーキング(Coworking)も組合(Cooperative)、も、アタマに「Co(共同)」が付いているでしょ。根っこは同じということね。

三浦さんとは今後、協同組合についても情報共有できそうで楽しみだ。

・コワーキングとは「愛」である

最後の、三浦さんにとってコワーキングとは何かという問いに対して、「愛」と答えたのには参った。

コワーキングスペース運営は、儲からない側面もあるけれど、地域のため、利用者のため、従業員のためという「愛」がなければ続けられないと思っている。

早い回線を提供するのも、心地よい空間を作るのも、そのほうがみんなにとっていいよね、ということで、その「いいよね」を突き詰めればその根源には「愛」があって、そこから来るんだろうな、と。

この言葉には感服した。実際のところ、「誰かのために」という気持ちがなければ、コワーキングってなかなか続けられないかもしれない。儲けることが目的ならもっと他のことをすべきだろう。

そういえば以前、あるイベントで、「コミュニティを作れば儲かるんですか?」と質問した不動産業者がいたが、そういうことではない。ちなみにその回答はここに書いている。

コワーキングカンファレンスJapan2024、その2日目:今日のアウトテイク#197(2024-06-02)|カフーツ伊藤

冒頭、三浦さんは開業以来の10年を、場の運営をするということの面白みがあったと語っている。地域に根ざすことの良さ、強さを実感できるのがコワーキングだなと感じた10年だった、と。

地域のリアルな「今」がコワーキングで展開されている、それを間近で見れている、そこがオモシロイ。そして、地域の人たちのカツドウの一部を垣間見ると同時に、それを支援するということ。ここに面白みを感じることができればローカルコワーキングとしてうまく回るはずだ。

三浦さんの、そして「NEKTON」のこれからの10年が楽しみだ。

あー、また長々と書いてしまった。こちらで三浦さんの言葉をぜひ聞いていただきたい。

編〜-973x542.jpg)