〜トーキング・コワーキングVOL.19〜

(Text & 写真:伊藤富雄)

※この記事は「カフーツ伊藤のコワーキングマガジンOnline」の2025年5月10日の記事を一部編集して転載しています。

*****

昨晩の「トーキング・コワーキングVOL.19」は、岡山県玉野市のコワーキング「うのベース」から、初の現地生中継で配信した。ゲストはもちろん「うのベース」を運営する東本隼之さん。東本さん、ご参加いただきました皆さん、有難うございました。

例によってYouTubeにアーカイブして一般公開しているので、見逃された方は、ぜひ、こちらでご覧ください。

サイトはこちら。

以下、ざっくりまとめております。

「うのベース」のオープンは2024年3月25日。つい先日、一周年を迎えた。おめでとうございます。では、どういう経緯でコワーキング開業に至ったか、そこからお訊きした。

・東本さんのキャリア変遷:造船現場からフリーランスライターへ

東本さんは奈良県出身で、就職を機に玉野市へ移住した。最初のキャリアは、この地域の主要産業である三井造船で、約8年間現場監督を務めた。その後、水島のケミカルグループで2年間現場監督を務め、合計10年間現場監督としてサラリーマン生活を送った。

サラリーマンを続けながら、ケミカルの会社にいた時期の1年間だけ副業としてライティングを始めた。これがその後の彼の人生を変える。

最初はクラウドソーシングサイトで仕事を受注していたが、やがて副業を本業とひっくり返す形でフリーランスとして独立することを決意した。ちなみに、彼の得意分野は、前職とは全く関係のない金融と不動産。趣味でFP(ファイナンシャルプランナー)資格を取得したというからオドロイタ。

肝心の仕事の獲得は、クラウドソーシングから始まり、フリーランス向けのオンラインコミュニティやウェブライターのコミュニティで知り合った方からの紹介や仕事の依頼、そして自分自身でも営業していた。

特に、ウェブライターのコミュニティ(約1500人規模)への参加は、仕事仲間を見つけ、仕事の幅を広げる上で非常に大きな影響を与えた。このコミュニティでは交流が活発で、オフ会なども開催されている。東本さん自身もこのコミュニティで講師を務めた経験があり、オフ会で出会ったライターに自身の仕事の一部をお願いするなど、発注者としての活動も行っている。

ここでの体験が後々のコワーキング開業に大いに役立つ。コミュニティで培った人脈は、フリーランスとしての活動を成功させる上で非常に重要な要素となった。東本さんは、フリーランスになってから人との繋がりが劇的に増えたと感じており、タイミングよく出会えた人たちのおかげで今があると語っている。

・コワーキングスペース「うのベース」開業の経緯

では、フリーランスとして仕事が軌道に乗ってきた東本さんが、どういう経緯でコワーキングの運営に至ったのか。そのきっかけは二つあった。

一つ目は「家庭内立ち退き」。仕事場として使っていた息子さんの部屋が、小学校入学を機に子供部屋として必要になったため、自宅での仕事場の確保が必要になった。二つ目は「寂しさ」であった。現場監督時代は常に多くの人と関わっていたが、フリーランスになり一人で事務所を構えて仕事をする生活は寂しいと感じるだろうと思った。

「誰かと一緒に仕事したいな、寂しいな」という思いから、コワーキングスペースを始めようと考えた。←この感覚は極めて真っ当だと思う。コワーキングとは人と人をつなげるハブだが、その裏側には人間は一人では生きていけないという厳然たる事実があるわけで、この感覚を癒やすためにもコワーキングは存在する。誰かと話したいときにコワーキングに行く、というのはつまりそういうわけだ。

それまでコワーキングという言葉や概念は全く知らなかったが、地域で「コワーキングカフェ」を間借りして運営しているライターに出会い、そこで初めてコワーキングを知り、「これだ、寂しくない」と感じたという。しかし、そういうときにそういう人と出会うというのがオモシロイ。

・クリエイティブチーム「Swimmy」の結成と協働

「うのベース」の主な利用者層はフリーランスだが、その他に学生や社会人で資格試験の勉強のために利用する人も多い。フリーランスの割合は約7割を占める。

利用しているフリーランスの職種は非常に多様で、ライター以外にもLINE構築、移住支援(自治体からの受託)、Web制作、動画編集など、さまざまな分野の人が集まっている。この多様性が、「うのベース」のポテンシャルを高めていると思う。

特筆すべき点は、利用者の中からクリエイティブチーム「Swimmy(スイミー)」が生まれたことだ。Swimmyは、「うのベース」で出会ったWeb制作や動画編集などに携わる個人が集まって結成されたチーム。

彼らは「うのベース」で初めて出会った人たちであり、この場所でチームを組むことになった。チームとして外部から仕事の案件を受託し、役割分担をして共同で仕事している。まさにコワーキングスペースを拠点とした協働の好事例だ。

Swimmyは現在、東本さんが代表を務める株式会社エイビス(=うのベース)が窓口となって案件を受託し、チームメンバーに業務を分配する形で活動している。

そして将来、Swimmyを法人化したいと考えているんだそう。単なる受託だけでなく、自分たちのサービスを作りたい、また教育分野にも進出したいという展望があり、そうした活動を通してメンバー全員が経営者視点を持つことで、一緒に成長していきたいという思いがあるためだ。スバラシイ。

ぼくはいつも、ローカルコワーキングの収益モデルの一つとして、コワーキングが案件受託の窓口となり、コワーカーでチームを組んで仕事するということをススメている。文字通りCoworkingだ。

利用料金だけに頼らず、自ら「稼ぐコワーキング」を志向する。それがコワーカーを惹き寄せる理由にもなり、ローカル経済にも貢献できる。「うのベース」はまさにそれを実践している。

・地域に根差すイベントと一周年記念

「うのベース」では、東本氏自身の「やりたいこと」や「趣味」に(いい意味で)偏った読書会のようなイベントも開催されているが、地域住民や利用者を巻き込んだイベントも積極的に行っている。例えば、地元店舗などによるマルシェや、利用者の名前を埋めるビンゴ大会(参加者同士が話すきっかけ作り)などがそれだ。

が、開業1周年の記念イベントを企画したのは、うのベースの利用者である吉元さんだった。彼女は動画編集やウェブ制作に携わるフリーランス。東本さんは自身で企画するよりも面白い人がやった方がいいと考え、吉元さんに依頼したところ快く引き受けてくれたという。ウレシイじゃありませんか。ただ参加するだけではなく、自ら関わるというこの姿勢。見習いたい。

さらに、吉元さんはイベント当日に上映するムービーも制作してくれた。実はこのムービーには、来場した利用者一人ひとりのメッセージが収められており、東本さんには内緒のサプライズだったらしい。

これはあとで拝見したが、実にスバラシイ出来だった。残念ながら公開されていないとのことだったが、皆さんの許諾を取り付けてぜひ公開していただきたい。

こうした利用者からの主体的な企画やサプライズは、「うのベース」が単なる場所の提供だけでなく、利用者に愛される「居場所」となっていることを示している。東本さんはこうした利用者の心遣いに「めちゃくちゃ幸せだった」と語っている。判ります、判りますとも。

・「うのベース」のクラウドファンディング

コワーキング開業の際の資金調達の方法として、またファン獲得の機会として、クラウドファンディングは必須になってると言っていいと思うが、「うのベース」のそれはなかなか気の利いたリターンを用意していた。

このクラファンでは目標額を大幅に上回る118万円を集め、10日で目標達成、最終的に118万円を調達した。

その中に、支援金で若者(高校生以上の学生)にドロップインチケット×5枚を提供するという「若者のチャレンジを応援」というリターンがあった。いわゆるペイフォワード(恩送り)だ。とてもいい企画だと思う。案の定、大きな共感を呼んで、早々に売り切れた。

・ローカルコワーキングの可能性と課題

東本さんは、「うのベース」やチーム「Swimmy」の活動を通じて、地方の可能性を広げたいと考えている。地方には専門的なスキルを持つ人材が少ない場合があり、地元の企業や事業者が必要とするWeb制作やプロモーションなどを都市部の業者に依頼している現状がある。

「うのベース」に多様なスキルを持つ人材が集まることで、地域の中で経済を回し、地域の可能性を広げることができると考えている。そのため、地元の事業者向けのセミナー開催など、地域経済への貢献も視野に入れている。

一方、地方ゆえの課題も存在する。最大の課題は、コワーキングという概念自体の認知度が低いことだ。多くの人が「コワーキングって何?」という状態であり、まずはその存在や利用方法、価値を知ってもらうための啓蒙が必要だ。先日も書いたが、この課題は日本だけでなく世界中の地方都市に共通するものだ。

DeskMagのリポートが示すドイツのコワーキングが積極的な成長よりも社会貢献性を重視する件:今日のノート#535(2025-05-06)|カフーツ伊藤

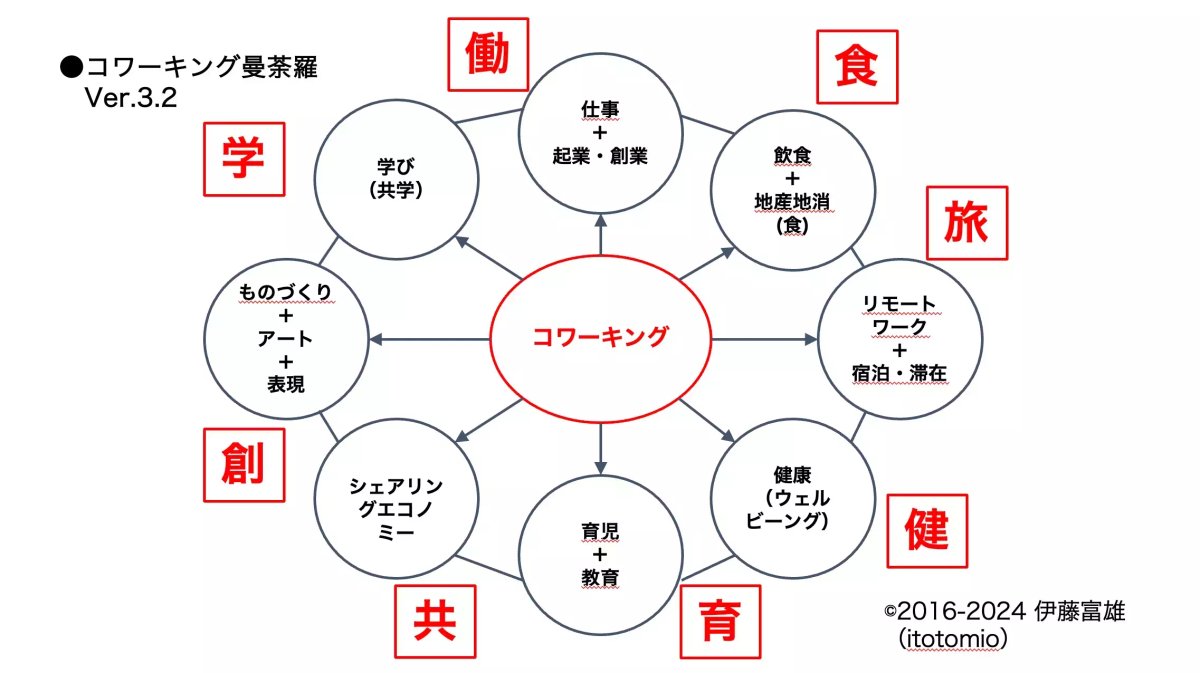

認知度向上策としては、無料解放日を設けて誰もが気軽に立ち寄れるようにすることや、仕事目的だけでなく、ものづくり、アート、表現活動、教育、健康、メンタルヘルスケアなど、「コワーキング曼荼羅」に掲げる多様なニーズに対応できる場所であることを発信していくことも有効。こういう地道なカツドウが結局は一番効果があると思う。

・東本氏にとってのコワーキング:居場所

東本さんにとってコワーキングスペースとは何かという問いに対し、「居場所」という言葉が挙げられた。

そして、ぼくがビビビと来たのは、「うのベース」では利用者に対して「いらっしゃいませ」ではなく「おはようございます」や「こんにちは」といった挨拶を交わし、帰る時には「またね」と声をかけるなど、家庭やコミュニティのような温かい雰囲気作りを心がけているということ。

ぼくもカフーツの利用者をお客さんとして遇したことはない。そうではなくて仲間だと思っている。だから「いらっしゃいませ」はない。コワーキングにお客さんはいない。みんな、仲間だ。

「うのベース」は東本さん自身の居場所でもあり、利用者にとっても待ち合わせ場所に利用されたり、日常の中で気軽に立ち寄れる場所となっている。

しかし、体調を崩した利用者を病院に連れて行った話はちょっとオドロイタ。そうそう、コワーキングでは、日々、何が起こるか判らない。

いずれにしろ、「うのベース」は単なるワークスペースではなく、もっと広い意味でローカルの可能性を拡張する拠点となっている。これを1年で作り上げたということに驚くとともに、これからがますますに楽しみになってきた。

詳しくはぜひこの動画をご覧ください。

編〜-fotor-202505101583.jpg)