〜トーキング・コワーキングVOL.20〜

(Text & 写真:伊藤富雄)

※この記事は「カフーツ伊藤のコワーキングマガジンOnline」の2025年5月11日の記事を一部編集して転載しています。

*****

さて、昨日は岡山県玉野市の「うのベース」さんからライブ配信した「トーキング・コワーキングVOL.19」のことを書いたが、

実は予告していなかったが、その翌日、5月10日(土)にVOL.20を、これまた現地から生配信した。

これは毎年5月10日に尾道で開かれる「510フェス」のいちコーナーとして、「トーキング・コワーキングVOL.20〜510特別編」と題して1時間弱お時間をいただいてトーク・セッションしたもの。

「510フェス」って何?という方はこちらを。各地からコワーキングに縁のある、というか主催の後藤さんに縁のある人たちが集まってきて、ワイワイガヤガヤいろんな話をする会だ。

予告記事を書いた時点では、参加者20名ほどだったのが、蓋を開けてみればなんやかんやで30名は超えていたと思う。

ちなみに、後藤さんも過去に「トーキング・コワーキング」に出演いただいている。

今回、「510フェス」の会場となったのは、後藤さんが昨年、12月に独立して開業された「コワーキングスペース&コミュニテイハブ bench!」。

そしてこれは「bench!」のお向かいの「鉄板焼+居酒屋千」さんでの集合写真。みんな、よ〜しゃべるしゃべる。で、ここの料理がまた美味い。

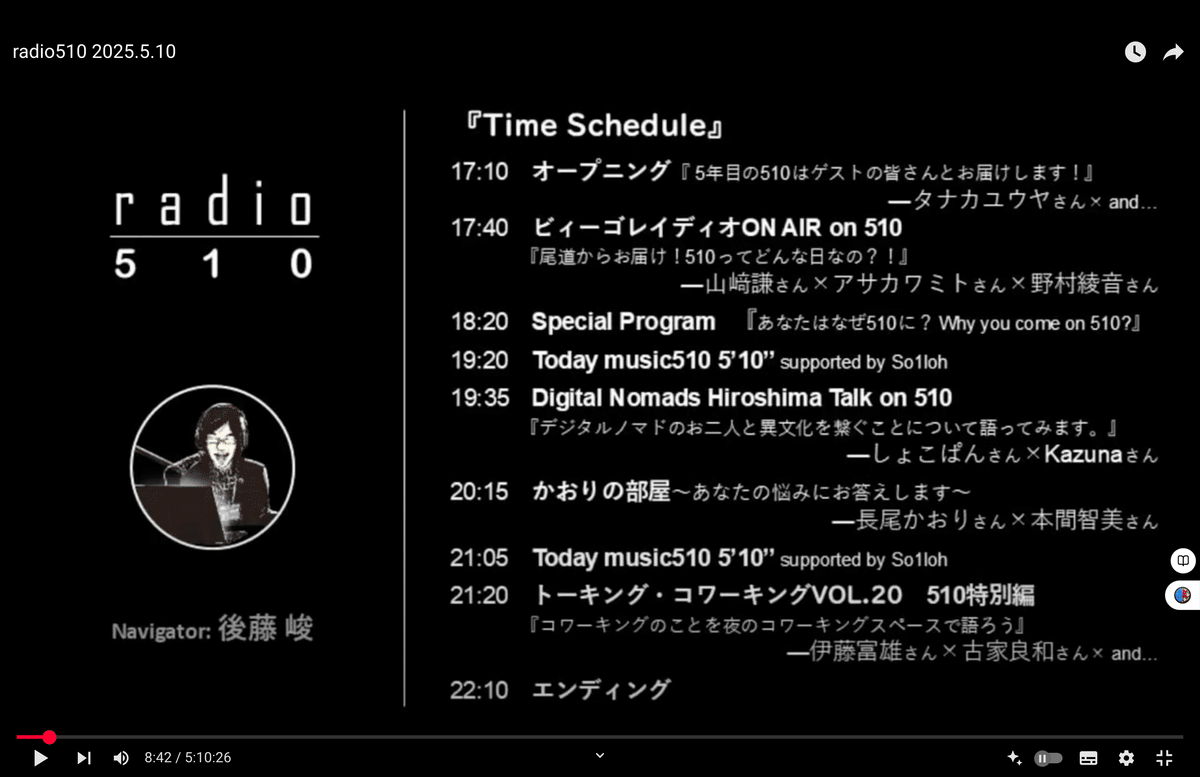

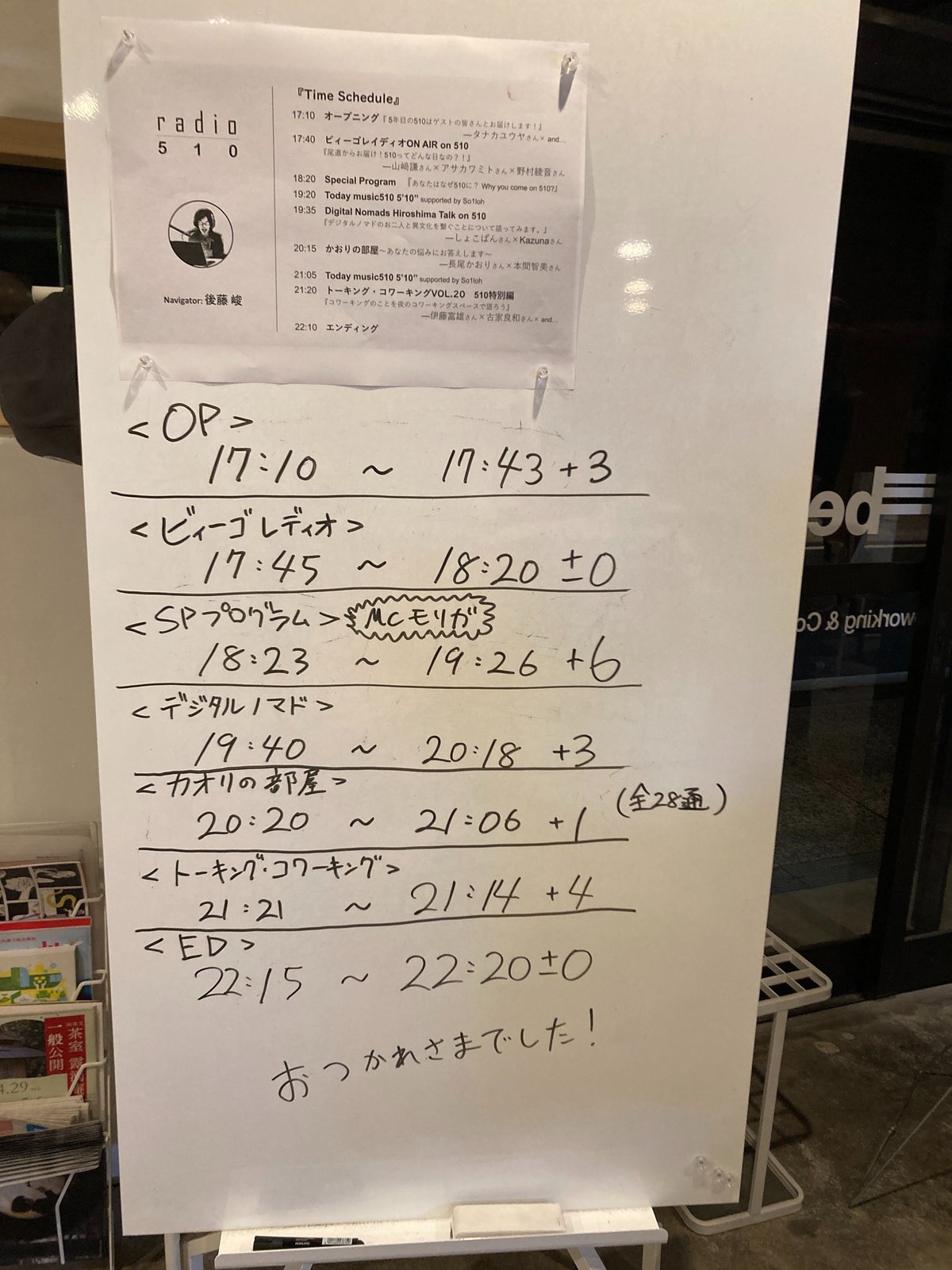

で、これがこの日の配信プログラム。毎回、「510の日」にちなんで5時間10分配信し続ける。

それが、最終的にはこういう進行で進んだ。21時21分からの「トーキング・コワーキング」も+4分で無事終了し、全編を見事、5時間10分で完結した。スバラシイ。

で、「トーキング・コワーキング」の部分だけ貼っておきます。なお、途中、25:41〜26:26のあいだだけ、機材の不調により画面が真っ黒になります。あしからず。

各自が、その担当時間を、中には当日、その場で「やって」と言われた人もいるのに、みんな見事にやってのけてるのがオモシロイ。

とりわけしゃべくりに長けているというわけでもない、ごく普通の人たちだが、こうした台本のない対話にこそ興味を掻き立てられる話題が湧き出したりするから、ついつい話が弾んだりする。それを掘り起こして共有するのが「510フェス」の醍醐味だ。

まあ、それもこれも主催者である後藤さんの人的魅力に寄るところ大なのは確か。彼が尾道でコワーキングマネージャーをするようになり、街中の人たちとつながり、さまざまカツドウを支援し、また自らカツドウしてきたことを皆が知っているから、こうして集まってくる。←結局、人を呼ぶのは人、てことですね。

さて、せっかくだからその「トーキング・コワーキングVOL.20」の内容もカンタンにまとめておこう。時間ある方は、ぜひ、上記のYouTubeをご覧遊ばせ。

なお、このコーナーの進行は「オフィスキャンパス」の古家さんにお手伝いいただいた。最初はその古家さんのお話から。

・オフィスキャンパス

古家さんも過去に「トーキング・コワーキング」にゲスト出演いただいている。

以下、その記事とカブる部分もあるがざっくりまとめておきます。(あいにく古家さんが話してる写真がない。出てきたら後で貼っておく)

- 「オフィスキャンパス」では、「ヘルパー制度」が導入されている。これは受付業務などを手伝うことで、スペースの利用料金が無料になる仕組み。

- この制度はオープン当初から途切れなく続いており、利用者はスペースを使わせてもらうことへの感謝を表現し、運営側との間で「ありがとうの循環」が生まれている。

- ヘルパーは頼まれなくても自主的に掃除や片付けなども行ってくれる。

- 「ヘルパー」という名称はゲストハウス業界にある同様の制度(清掃などで宿泊が無料になる)から着想を得たもので、ゲストハウス業界の「幸せな文化」に近づきたいという思いがある。

- ヘルパー自身がスペースを回し始める「自治運営」(セルフマネジメント)が進んでいる。これはCat Johnson氏の提唱する「インディー・コワーキング」の概念にも通じる。利用者と運営者が一緒になり、コワーキングという環境を維持しようとする姿勢だ。

- 「オフィスキャンパス」では運営における考え方として、「ルールを全く作らない」ことにしている。これはアウトドアからヒントを得たもので、自然と共生するように、ガチガチのルールではなく、利用者がコミュニケーションを取りながら自分たちで調整していくことを重視する。人間らしさや個性を出すことを促す。

- スタッフ向けのマニュアルも以前はあったが、現在はなくし、「自分らしくやってください」「自分の場と思って自分でルール作って」と伝えている。その結果、利用者がバドミントンをしたり、ピクニックをしたり、料理を作ったりと、自分たちで自由に場を活用し始めている。

- ヘルパーとのつながりから、三田で古民家をリノベーションしてゲストハウスを作るという次の活動の話も沸き起こっている。

オモシロイ展開でしょ?お客さんじゃなくてヘルパーという発想は、コワーキングにマッチする。そのヘルパーが主体的、自律的にコワーキングを運営し、新しい企画も立て、次の事業計画にも関わる。これこそ、インディー・コワーキングだ。

今日のアウトテイク#186「インディー・コワーキング、かくあるべし」(2024-05-22)|カフーツ伊藤

・みんなのバーチャルコワーキング

「みんなのバーチャルコワーキングジャパン(みんコワ)」は、石本さんが運営に関わっているネット上のコワーキングスペースだ。

- みんコワはコロナ禍が始まった頃から運営されており、現在6年目になる。コロナ禍でみんなでやらなければならないという状況から始まった。

- 当初、オオサカンスペースさん他のコワーキングスペースが協力して立ち上げ、現在は利用者がボランティアで運営している。石本さんもそのひとり。

- 誰でも無料で利用できる。ただし、このスペースを維持したいと考える奇特な方が投げ銭をすることで維持されている。

- 普段の利用者は1日あたり延べ30人程度で、コミュニケーションしやすいほど良い規模。

- コミュニケーションツールとして、テーブルと椅子で構成されたプラットフォームを使用。テーブルごとにカメラオン、マイクオフなどが決められており、利用者はその日の状況に合わせて利用するテーブルを選べる。

- 顔出ししたくない人は手元だけを映して参加することも可能。

- 利用者の職種はプログラマー、ライター、エンジニアのほか、農家、大学教授、海外で日本語教師をしている外国人など多岐にわたり、フリーランスに限らず利用している。仕事をしていない人でも、地域活動をしている人や主婦などが勉強や読書などの目的で利用することもできる。

- 会話の内容は、リアルなコワーキングスペースと変わらず、日常的な会話や仕事に関する情報交換など自然に行われる。

- 石本さん自身も外出先からオンラインで参加することもあり、リアルとオンラインが融合している。(この日もそうしていた)

ぼくはてっきりコワーキングスペース運営者が共同で運営しているものと思っていたが、そうではなかった。利用者によるボランティア運営や無料利用、環境維持のための投げ銭といった仕組みは、奇しくも先のオフィスキャンパスで語られた自治運営やインディー・コワーキングの考え方に通じる。というか、そのものだ。

オンラインでそれができるのだから、リアルでも絶対に可能だ。

・dot.

続いては、福岡県のコワーキング「dot.」。

尾道出身の池辺さんがコミュニティマネージャーをしているのだが、先般、Uターンされて、只今はリモートワークしているとか。

- 「dot.」は、大分県が作った福岡にあるコワーキングスペース。←こういうケースがあるんですね〜。

- 「dot.」は、大分から福岡に進学した学生のキャリア支援のための場所として、大分県が立ち上げに関わったプロジェクトで、行政が絡んでいる。

- メインターゲットは学生(大分出身やゆかりのある学生、他の学生も可)。ちなみに、九州の福岡以外の県では子供さんの進学先はで、福岡までなら良いと考える親御さんが多いとのこと。

- 「dot.」は2020年にオープンしたが、コロナ禍のまっただ中で、2回オープンが延期された。

- 初年度は短縮営業などもあったようで、当初の目的であった大分の企業を呼んで交流会を開くという計画も、コロナで企業が来られず難しかったという。最初の頃はまさにコロナとの戦いだった。

- 運営会社の本業はITであり、施設のシステムやホームページなどは社内で内製できる強みがある一方、コワーキング事業に関わるメンバーは少ない。

ところで、池辺さんも自ら各大学に赴いて、「dot.」の利用を促進している。つまり、営業だ。

通常、わざわざ出かけていってコワーキングスペースのPRをするというのは、あまりないのではないかしらね。が、それを実践している。

たとえ行政絡みといえども、そこには体験したものにしか会得できないノウハウがあると思うのだがどうだろう。一度、そのへんを他のコワーキング運営者にもレクチャーしていただけたらと思う。

・出雲のいずくらさんの活動

最後は、島根県出雲市のいずくらさんが行っているカツドウについて伺った。

いずくらさんは、会社員(プログラマー)でありながら、地域のコミュニティスペース運営や、フリーランス、「場づくり」をしている人々のコミュニティ作りといった活動を行っている。彼は自身を「活動家」であると表現されている。

- 「すずかけ荘」は島根県出雲市の過疎地域にある。

- 「すずかけ荘」はNPOが運営する施設で、当初はアパートの収益で下のコミュニティスペースを地域に開放するコンセプトだったが、人が集まらない寂しい状態だった。いずくらさんがそれを見て、下のスペースを「乗っ取って」さまざまな活動を始めた。

- オープンした当初、半年ほどは一人でいることが多く、SNSで発信を続けていた。次第に人が集まるようになり、「いずくらさんに会いたい」と言って来る人も現れた。←ここ注目。さっきも書いたが、人が人を惹きつけるということ。つまり、コワーキングの運営に「属人性」はあったほうがいい。

- 一緒に活動する人が増え、イベントも開催されるようになり、当初週1回だった活動日が水・木曜にイベントが埋まり、週末も地元事業者のイベントがあるなど賑わうようになった。

- 田舎での活動は、こうした活動をしている人が少ないため「ちょっとやっただけで目立つ」利点があると感じている。東京で同じことをしても埋もれてしまうが、田舎だからこそ「すごい人」と見られる。←これ、言えてます。古家さんも盛んに頷いていた。

- 自身の活動を、ネット上の「いずくらさん」(ネットミーム)としての活動と、地域での本名での活動(町内会など)とで完全に分けている。いずくらさんに会いに来る人は、彼の地域での活動は知らないだろうと考えている。←こういう人格の使い分けもなるほど、と思った。

- 公民館をコワーキングスペースとして活用することに賛同しており、出雲の公民館でポップアップのコワーキングを数ヶ月間、開催した経験がある。

- 地域の交流拠点であるコワーキングスペースを中学校区に1つといった数に増やすことを目指している。大きな施設は不要で、適切な規模の「個人のコワーキング」(つまりインディー・コワーキング)を増やしたいと考えている。

公民館のコワーキング利用については過去に何度か書いている。

今日のアウトテイク#61「ローカルコワーキングは公民館とコラボしよう ほか」【メンバーシップ特典】(2024-01-18)|カフーツ伊藤

ここに出てくる、文科省の通達のことを教えてくれたのは、他でもないいずくらさんだった。彼自身が公民館でのコワーキング活動を拒否されて、調べていくうちにすでに文科省が通達を出していたことが判った。これが現場できちんと認知されて、コワーキングに対する認識を変えていただきたいと思う。

彼が提唱する中学校区に1つのコワーキングという考えは賛成。ぼくは、日本のどこの市町村にも最低1箇所のコワーキングを作るべきと言ってる。ちなみに、2024年10月1日現在、日本の市町村の総数は1,741だそうだ。

まあ、詳しくはぜひビデオをご覧ください。

今回、「トーキング・コワーキング」の時間帯だけではなく、出番までのあいだに多くの人たちと話した。で、やっぱり感じたのは(さっきから書いてるが)人が人を呼ぶ、ということ。

そういう人がコワーキングにいて、少しずつ集まってきた人が今度はそのコワーキングをもり立てることに頼まなくても手を貸してくれる。「510フェス」がその好例。←自治運営、インディー・コワーキングのはじまりだ。

それと、適正規模の話。何もでかい人数もスペースも必要ない。むしろ、声が届く距離感でコミュニケーションできるぐらいのスケールが、ローカルコワーキングの運営には相応しい。規模を競うのは愚の骨頂。それより、そこでつながった人たちがどれだけ前を向いてカツドウしているか、のほうが大事。

もうひとつ。コワーカーは子どもではない。自律的にモノを考えて行動するれっきとしたオトナとして対応すべき。で、これもインディー・コワーキングへのプロセスとなる。

以前、リモートワークの社員は子供ではないという記事を書いたが、根っこは同じだ。

リモートワークのスタッフは「子供」ではない:今日のアウトテイク#326(2024-10-09)|カフーツ伊藤

本が売れないと言われながら、各地の個人の独立系書店が人を惹き寄せているのと同じように、コワーキングもローカルの独立系が個性を発揮してコワーカーを集めている。つまり、時代はインディーだ。

目指す方向や理想とするものに共感を呼ぶコワーキングが仲間を増やしてカツドウしている。サイズは小さくていい。コミュニケーションがちゃんと取れるスケールで。

そして、小さなインディー・コワーキングを各地にたくさん作ろう。それを現代版公民館にする。そうして、コワーキングを民主化しよう。

今回、日頃考えて発言したり書いたりしていることが、別の人の言葉と行動で示されて、我が意を得たりと思うとともに、非常に勉強になる時間だった。あらためて主催された後藤さん、準備の労をとられたスタッフの皆さん、そして美味しい料理と交流の場を提供くださった「鉄板焼+居酒屋千」さんにお礼申し上げたい。有難うございました。

そして、参加の皆さん、いろんな刺激を受けられたと思います。つながった縁、知り得た情報を、ぜひ、ご自分のカツドウフィールドでも有効に活かされることを願います。そして、また来年、5月10日にお会いしましょう。

(トップ画像:野村綾音)