〜トーキング・コワーキングVOL.21〜

(Text & 写真:伊藤富雄)

※この記事は「カフーツ伊藤のコワーキングマガジンOnline」の2025年5月15日の記事を一部編集して転載しています。

*****

昨晩の「トーキング・コワーキングVOL.21」は、新潟県新潟市の「Sea Point NIIGATA」を運営する鈴木 博之さんをゲストにお迎えして配信した。鈴木さん、ご参加いただきました皆さん、有難うございました。

サイトはこちら。

例によってYouTubeにアーカイブして一般公開しているので、見逃された方は、ぜひ、こちらでご覧ください。

ぼくは2年前の「コワーキングツアー Vol.22 〜まちと自分を再編集する旅、新潟編〜」で、はじめて「Sea Point NIIGATA」におじゃました。それ以来、久々に鈴木さんとお話しできた。

以下、YouTubeをご覧になる時間のない方のためにざっくりまとめております。

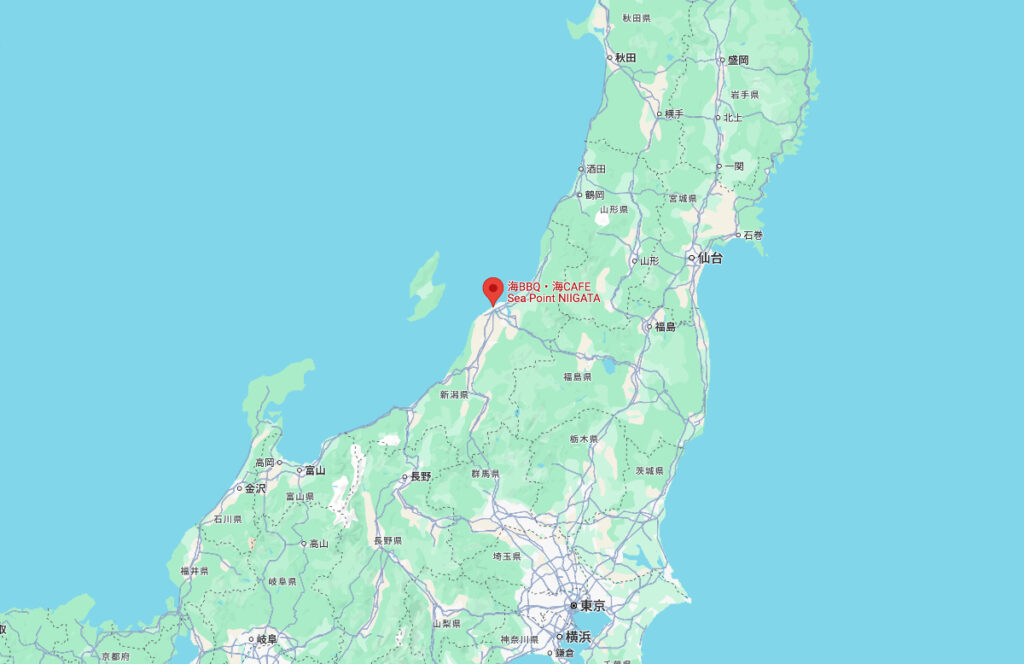

・「Sea Point NIIGATA」はここ

「Sea Point NIIGATA」は2016年5月にオープンし、今年で丸9年となり、10年目を迎えている。場所は新潟駅から車で15分ほどの関屋のビーチ。目の前に砂浜が広がっており、波間に夕日が沈む景色が楽しめる。

実は、「Sea Point NIIGATA」はコワーキングスペースであると同時に、「海の家」兼カフェという形態をとっている。通常、「海の家」は夏期のみの営業だが、このスペースは4月から12月まで運営しており、1月から3月は休業となる。

ちなみに、「Sea Point NIIGATA」は新潟駅構内でもう1つ、「Sea Point NIIGATA × MOYORe:」というコワーキングスペースも運営している。

・コワーキング開業へのきっかけ

鈴木さんの前職は金融関係であり、コワーキングとは全く無関係の世界にいた。12年間勤務し、最初の5年間は新潟で、その後の7年間は東京で働いていた。新潟での仕事は地域貢献を肌で感じられ楽しかったが、東京での仕事では「何のために仕事をしているのだろう」と感じることがあったと言う。特に東日本大震災の頃によくそう思ったと。

そんな東京での生活や仕事に疑問を感じ、地元新潟に帰りたいという思いが募った。転職サイトやハローワークも見たが、地元に貢献したいという思いと同時に、仕事自体が面白くないと嫌だという思いもあった。新潟市(人口約80万人)でも面白い仕事がないことに疑問を感じ、起業も選択肢にあるかもしれないと考えながら、東京でモヤモヤする日が続いた。

そんな折、鈴木さんは体を壊してしまった。毎日深夜まで働いて、その後、酒を飲んでカラオケ店で寝るという、まるで昭和の企業戦士を思わせる日々が続いた。そんな生活を繰り返していたら、急に体に力が入らなくなった。鬱病だったという。会社に行けなくなり、半年も音信不通だったらしい。それはキツかったでしょうね。。

そこから地元への思いもあったとはいえ、いわゆる「逃げ帰る」形で新潟へ帰らざるを得なくなった。生きていくためには何か仕事をしなければならず、組織の中でうまくやっていくのが難しい時期でもあったため、フリーランスや起業して働くという選択肢しかなくなったことが、コワーキング開業へと踏み切るきっかけとなったと彼は言う。鈴木さんには悪いが「それが逆に良かったかも」と言ったら、「今思えばラッキーだった」と彼も認めた。

地元に帰って起業する中で、自分に合ったものは何かと探している時に、人が集まり、交流し、新しい仕事や働き方を作るという記事を読み、「これは素晴らしい仕事だ」と感じたことがコワーキングへの興味につながった。そうそう、コワーキングはいつも絶妙のタイミングで人の前に現れる。

当時の新潟市には、何かをゼロから始めようと思った時に、自由な空気感で一緒にやっていこうという「コワーキング的な空気」が少なかったと感じていた。そういった場所があれば、チャレンジしてスタートできる、応援してくれる形がある方が良いと彼は考えた。

ただ、いきなりはじめるのはあまりに無謀だ。そこで鈴木さんはとあるコワーキングで修行することにした。

・経験からの学び:ハコだけでは人は来ない

開業を決意する前、鈴木氏は東京で多くのコワーキングスペースを見学した。

2014年頃はまだコワーキングスペース自体あまり知られていなかったが、当時30箇所ほどを訪ねたと言う。その中で、千葉県にあるコワーキングスペースで、無給でいいから手伝わせてほしいと頼み込み、インターンをさせてもらった経験がある。←この行動力は見習いたい。

しかし、そのスペースは結局誰も利用者が来ず、閉鎖してしまった。これは鈴木さんにとって大きな衝撃だった。と同時に大きな学びとなった。

単に「ハコ」としての場所や設備があっても人は来ない、そのことを痛感した。人と人との交流やつながりが生まれやすい状況、何か「仕掛け」がないと何も始まらないと感じた。ぼくがいつも、コワーキングは「ハコ」ではない、「ヒト」と「コト」と言ってるのはこのことだ。

コワーキングは人が集まり、つながり、相互に持てるものを提供し合い、協業、協働、共創するコトを起こす仕組みのことで、スペースはそれを支援、サポートする立場にある。

次いで鈴木さんは、東京で最初にオープンしたコワーキングスペースである「Pax Coworking」(2010年開業)の佐谷さんを訪ねている。←この人選は大正解だ。

当時、怪しい人間と思われてもおかしくない自分が、海の家でコワーキングをやりたいという話をすると、佐谷さんが「面白いじゃん」と言ってくれたことが非常に心に響いた。

コワーキングスペースは、人の話を聞き、チャレンジを応援してくれる場所なのだと感じたと言うが、その通りだ。実際にやってきた人と話すと正しいことが判る。

ちなみにぼくは佐谷さんとは、ともに同じ2010年からコワーキングをやって来た仲だが、彼の発想や行動にいつも元気づけられている。誠に有難うございます。

・「海の家」を拠点とした理由

「Sea Point NIIGATA」の拠点として海の家を選んだ理由を、鈴木さんは2つ挙げている。

ひとつは、「新潟でやるなら、都心のアンチテーゼとして自然溢れる場所で、夕日を眺めながら働くというのはかっこいいだろう」という、憧れるようなライフスタイルを伝えたかったという思い。また、新潟市では通年で使える海の家のような建物があり、それを利用できるのではないかと考えた。←この目の付け所がいいですよね。

もうひとつは、鈴木さん自身にデザインやライティングといったビジネススキルがなかったため、コワーキングスペースだけの収益では生活できないと考えたから。飲食を提供できる厨房のある物件を探し、家賃が安い場所として、夏以外使われていない海の家に目が行った。これが、結果的に「海の家兼カフェ」という形態につながった。←この経営者としての合理性もさすが。

海の家には人が集まりやすく、厨房があれば飲食も提供できるため、収益源を確保できる。実際、現在の売上は飲食が7~8割、コワーキングが3割程度となっている。これにはちょっとオドロイタが、ローカルのコワーキングが複数の収益モデルを持つことの有意性を証明している。

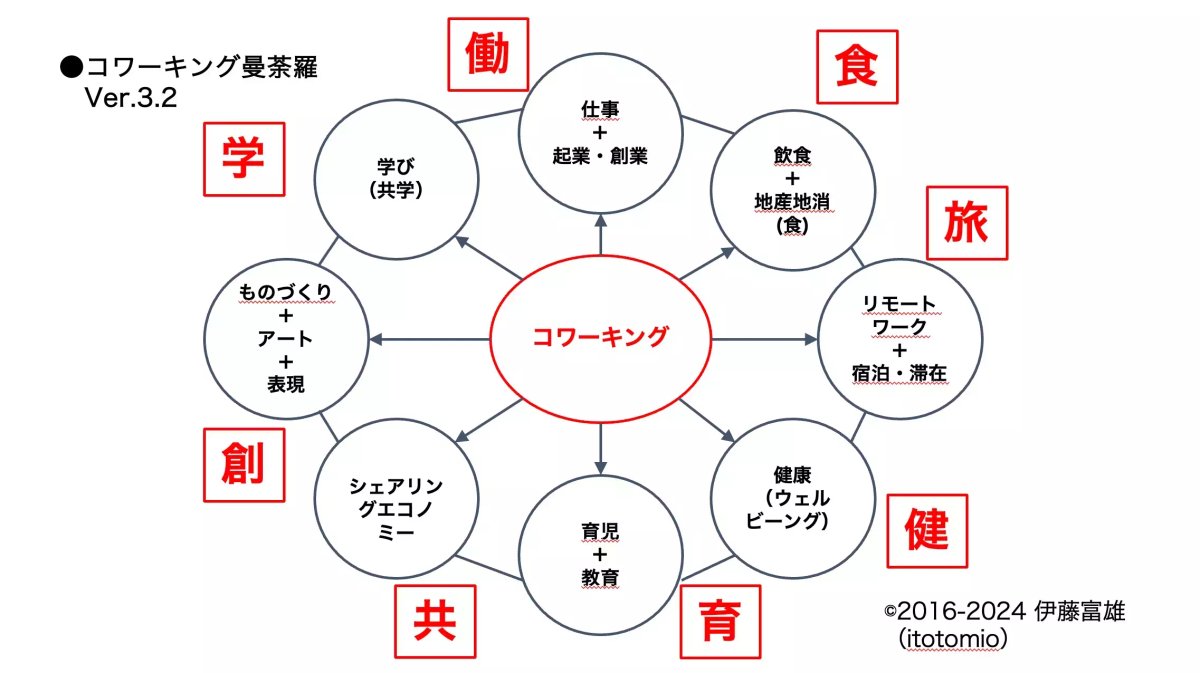

飲食を提供できるキッチンの存在はコワーキングにとっては非常に重要だ。必須と言っていい。イベント後の打ち上げなどがスムーズに行えるだけでなく、同じものを食べたり飲んだりしながら語り合うことで、人とのつながりが深まる。だから「コワーキング曼荼羅」に「食」と挙げている。

さて、肝心の物件探しだが、ここでも鈴木さんは抜群の行動力を発揮する。

・独自のネットワーク構築とDIYによる開業

海の家という場所を見つけるにあたっては、鈴木さん自身にコネクションがなかったため、「海の家探してます」という内容を印刷した名刺を配って歩いたと言う。デジタルのこの時代になんともアナログな行動だが、しかし、このリアリティが功を奏す。

新潟に帰ってから1年ほどそうしたカツドウを続け、高校の同窓会で同窓生から政治家の方を紹介され、その方から今の海の家のオーナーを紹介してもらった。これは、鈴木さんが自ら積極的に人とのつながりを求めた結果だ。

オーナーにコワーキングの構想を話したが、当初は理解してもらえなかった。まあ、2015年ごろならそうでしょうね。で、どうしたかと言うと、とりあえず夏はアルバイトとして働くよう言われ、鈴木氏は60日間無休で働いた。もらった給与は15万円。

これはオーナーからの試用期間のようなものであり、鈴木さんの人となりが見られていたのだと彼は振り返っている。きっとそうだろう。その結果、オーナーから「やってもいいよ」という許可が得られた。大きな一歩を踏み出したというわけだ。

建物の改修にあたっては、約300人のボランティアを募り、DIYで行った。集まった人々のほとんどは、鈴木さんが帰郷後にイベント参加や名刺配りなどで知り合った人々であり、この計画を面白がって協力してくれた。実は同級生よりも見ず知らずの人が多かったのだ。

ここも注目。自身の人的ネットワーク(それをぼくは「自分コミュニティ」と呼んでるが)を地道に作り上げていったから、300人もの人が手を貸してくれる。つまりもうこの時点で、鈴木さんはコワーキングしていたわけだ。

先に場所を作ってから人を集めるのではなく、まずはコミュニティを築き、やりたいこと(海の家でのコワーキング+カフェ)を宣言し、それに共感した人々が応援するという手順がコワーキングの、特にローカルのコワーキングの開設には非常に重要というのがぼくの持論だが、鈴木さんはまさにそれを実践していた。

・コミュニティ運営と「寂しい人は作らない」哲学

「Sea Point NIIGATA」の開業当初は、交流目的のフリーランスや、カフェ利用の親子連れなど、さまざまな層が利用していたが、現在はコワーキングをメインとする利用者やバーベキュー利用など、多様な客層がいる。

また、駅にある「Sea Point NIIGATA 最寄り」は、海の家とは異なり、JRから引き継いだ、どちらかというとビジネスライクな雰囲気のコワーキングだ。

で、現在は、海の家と駅前のスペースの両方を会員が使えるようにしている。当初は利用者間の行き来は少なかったが、最近はスタッフの紹介や利用者同士のつながりを通じて、両方のスペースを利用する人が増えているという。こういう相乗効果はいいですね。

ところで、お話の中でぼくが特にビビビときたのが、「Sea Point NIIGATA」では、「寂しい人は作らない」ということを信条としている、という言葉だ。

初めて来た人や手持ち無沙汰な様子の人には、バーベキューの肉を焼いてもらうなどの役割をお願いする。これは、お客さんとして扱うのではなく、一緒に「コト」をやる仲間として関わることで、利用者に満足感や達成感、そしてイベント成功への貢献意識を持ってもらうためである。

言うまでもなく、これこそが利用者も何らかの形で運営に関わる「インディコワーキング」だ。

今日のアウトテイク#128「徐々に存在感を増すインディー・コワーキングが大手コワーキングの脅威になる日」ほか【メンバーシップ特典】(2024-03-25)|カフーツ伊藤

地域に根ざした中小のインディー・コワーキングこそがコワーキングの本質的価値を提供している件:今日のノート#536(2025-05-07)|カフーツ伊藤

で、気になるのはコワーキング利用者間での協業関係はどうなのか、ということだ。

・コワーカー間のコラボレーションと仕事の創出

「Sea Point NIIGATA」では、利用者間で自然な形で仕事のコラボレーションが発生していると言う。チラシ制作、デザイン案件、ホームページ制作(ドローン撮影、デザイン、コーディングなど)といったプロジェクトが、スペースを通じて出会ったメンバーによって実現している。スバラシイ。

このような利用者間のビジネス創出は、他のローカルコワーキングでも見られる現象であり、コワーキングが地域の事業者からの案件を受託し、メンバーに割り振ることで収益を上げる収益モデルの可能性が示唆されている。

先日、現地から「トーキング・コワーキング」をライブ配信した「うのベース」もその一例。

ところで、コワーキングマネージャーがなすべき仕事は「情報提供」「人の紹介」「仕事の斡旋」だ。

そのためには、日頃からコワーカーをプロファイルしておく必要がある。どの領域の仕事をしていて、何が得意で、今どんな案件に取り組んでいるか、過去にはどういう実績があるか、どんな性格で、誰とよくコラボを組んでいるか、逆に誰とは馬が合わないか、などのデータが欠かせない。←コワーキングマネージャー養成講座ではここをしつこく講義している。

コワーキングならコワーカーをプロファイルしよう:今日のアウトテイク#202(2024-06-07)|カフーツ伊藤

・今後やりたいこと:民泊と人材紹介

今後の展望として、鈴木さんは民泊事業と人材紹介事業にチャレンジしたいと考えている。

民泊は以前からやりたかったことであり、今年の秋に近くで始める予定である。これは、ワーケーションやバケーションで訪れる人に、働く場所を提供するだけでなく、海や地元の魅力を楽しみ、新潟を好きになってもらうことを目的としている。

ローカルコワーキングが宿泊施設と連携することで、滞在期間を長くしてもらい、地域への接点を増やすことができる。その際、コワーキングスペースは地域の、というか、内の人と外の人をつなぐハブになる。

地元の面白い場所やアクティビティを紹介するなど、ローカルツアーの企画も可能だ。だからぼくは、ワーケーションの企画は旅行代理店ではなくてローカルコワーキングがするべきと言ってる。

人材紹介については、コワーキングスペースに集まる多様な人材と、人材を探している地元企業とを結びつける事業を構想しているとのこと。利用者の人となりや能力を深く理解している運営者だからこそ、経歴だけでは分からない部分も含めて適切な紹介ができると考えている。

で、これは単なる情報や経歴の断片だけでなく、継続的な人間関係を通じて得られるデータがあってこそ可能であり、それがローカルコワーキングの資産となりうる。

・課題は何か

さて運営上の課題は何だろう。鈴木さんは収益性と、異質なレイヤー(所属や思想が違う人々、例:ボランティア志向と経済界の人)をどう混ぜ合わせるかという点を挙げている。

収益性については、民泊事業などアドオンで収益源を増やすことで高めていく意向。←ローカルコワーキングはこれ大事。

異質な人々の交流については、まだ完全に混ざり合っているわけではないと感じており、お互いの強みを知り、関われるような機会や仕掛けを作る必要があると考えている。

それには飲食を伴うイベントや、「やりたいこと宣言&みんなで応援する会」の開催などが有効ではないかと思う。

今日のアウトテイク#124「やりたいこと宣言&みんなでいっしょに考える会」ほか【メンバーシップ特典】(2024-03-21)|カフーツ伊藤

つまるところ、コワーキングは人と人をつなげるハブだ。しつこいが、この曼荼羅図にあるテーマを軸に人をつなげるイベントを企画されることを強くオススメする。

・鈴木さんにとってコワーキングとは何か

鈴木さんにとってコワーキングとは、「立場が関係なくフラットに一緒に働いたり、時間を過ごすこと」。

特に地方では、地域にいるとカテゴリ分けされがちで、会話が生まれにくい側面がある。コワーキングはそうした立場を超え、深いつながりを生むことで、地域全体の面白さや多様性を引き上げる可能性を秘めていると感じている。

特に「フラット」という感覚はコワーキングには不可欠だ。全員、対等な立場で関わりを持つ。そういう感覚を失わないで運営すれば、必ずコワーキングは成果を上げてくれるはずだ。

鈴木さんにはこれからもずっと「ハコ」ではない「ヒト」と「コト」のコワーキングを健全に運営していただきたい。

と、またまた調子に乗って長文を書いてしまったが、ぜひ、ビデオも視聴ください。

編〜-973x540.jpg)