〜トーキング・コワーキングVOL.26〜

(Text & 写真:伊藤富雄)

※この記事は「カフーツ伊藤のコワーキングマガジンOnline」の2025年6月20日の記事を一部編集して転載しています。

*****

昨晩の「トーキング・コワーキングVOL.26」は、カフーツの提供する「間借りコワーキング」を利用して「Moon & Sun」を運営するSHIROW & みのりさんをゲストにお迎えして配信した。SHIROW & みのりさん、ご参加いただきました皆さん、有難うございました。

例によってYouTubeにアーカイブして一般公開しているので、見逃された方は、ぜひ、こちらをご覧ください。

「Moon & Sun」のサイトはこちら。

実はぼくとSHIROWさんとは(たぶん)2007年からのつきあいになる。神戸商工会議所が主催したネットショップ運営者向けの勉強会で、二人が講師を務めたのが始まりだった。

その後、「ネットマーケティング研究会」、通称「ネマ研」という勉強会を自主的に開始した。ネマ研は月に1~2回の頻度で、知り合いのギャラリーなどを借りて開催、参加者同士が知識や情報を共有し合う場となった。

このネマ研の活動が、後にカフーツというコワーキングへと発展するきっかけの一つになった。SHIROWさんはカフーツのオープニング・パーティにも参加してくれている最古参のコワーカーのひとりだ。

そのへんのことはこちらに書いてます。

カフーツ12周年記念ジェリーを久しぶりにリアルでやったら人をつなげる楽しさをあらためて感じた〜カフーツ伊藤のカブト虫の紐日誌#15

SHIROWさんの多彩な活動:ITコンサルタント、歌手、セミナー講師

SHIROWさんは20年以上にわたり「歌って喋れるホームページ屋さん」として活動している。このキャッチフレーズは冗談みたいに見えるがそうではない。

ホームページを単なるツールと捉え、顧客の売上向上や集客に貢献するITアドバイス、いわゆる「IT外部顧問」としての役割を果たしている。かと思うと、イベントの司会業、ラジオ番組のパーソナリティ、セミナー講師なども手がけている。

彼の活動のもう一つの大きな柱は歌手だ。2015年にメジャーデビューを果たし、芸名「ブラボーしろう」として活動。自身の楽曲を制作し、オリコンチャートでは「55歳のラブソング」が最高32位、「昭和38年」が最高22位を記録した実績を持つ。すべての楽曲はカラオケで歌唱可能であり、印税収入も得ているという、れっきとしたプロ。

その歌手活動においても、マーケティングの重要性を強く意識し、CDが売れない時代にどうすれば売れるかを考え、実践してきた。

オモシロイことにその経験から、かつてお世話になったレコード会社に対し、IT外部顧問としてコンサルティングを行うまでになっている。またAIを使ったランディングページ制作にも早くから取り組み、そのスキルを仕事に活かしている。

ちなみに、SHIROWさんは「カフーツのうた」も作曲し音源化してくれている。

2012年にみんなで作った「カフーツのうた」が伝えるコワーキングで「自分を再発見する」ということ:今日のアウトテイク#399(2024-12-21)

みのりさんのカツドウ:美容、カウンセリング、そして癒しのマンダラ

一方、奥さんのみのりさんは元々美容業界でキャリアをスタートさせた。前述の『55歳のラブソング』のCDジャケットに映るSHIROWさんの衣装やヘアメイクも担当したのもみのりさんだ。現在は活動の主軸をカウンセリングに移し、マインドやメンタル面のサポートを専門とする。

カウンセリングでは「マナカード」というハワイの文化やスピリチュアルな教えに基づいた44枚のカードをツールとして使用する。相談者自身が選んだカードを読み解くことで、その人の深層心理を紐解いていく。

クライアントには経営者が多く、目標達成や人生の岐路における迷いなど、多様な悩みに寄り添う。定期的にセッションを受けることで、マインドや意識の変化を感じるクライアントが多いそうだ。

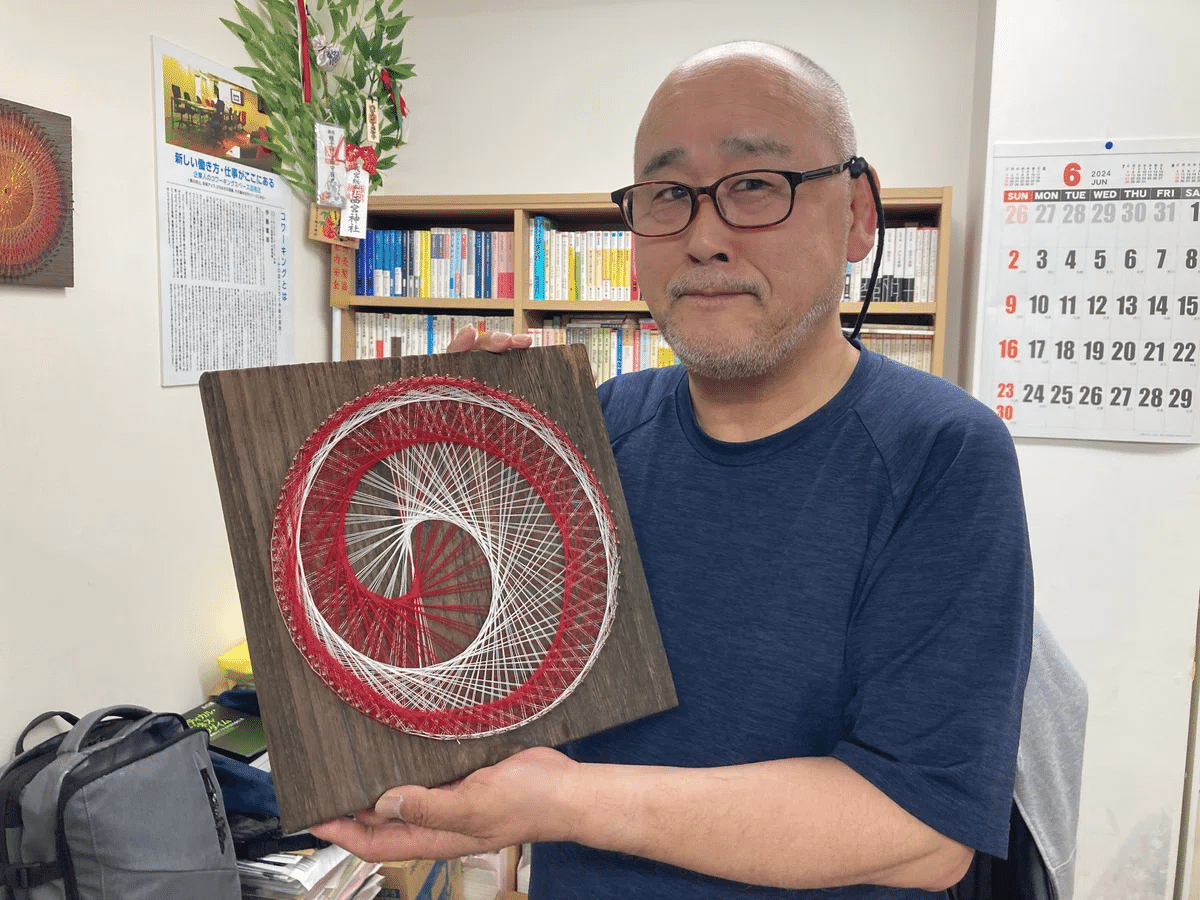

もう一つの活動は「糸かけマンダラ」の講師だ。黙々と糸をかける作業は、内観やマインドフルネスにつながり、心の落ち着きをもたらす効果があるという。

ワークショップや教室形式で指導を行い、受講者は自分のペースで作品を制作できる。中には、糸かけマンダラを通して癒しや安寧を求める人もいるそうだ。さらに、糸をかけるだけでなく、ペンで描く「描くマンダラ」の指導や、メイクアドバイスなどもメニューとして提供している。

「間借りコワーキング」:再会と新たなつながりの場「Moon & Sun」

「間借りコワーキング」とは、既存のコワーキングスペース(ここではカフーツ)を、運営を希望する他の人に提供する仕組みだ。提供される日はカフーツではなく、その人自身のコワーキングスペースとなり、名称、営業時間、料金、提供するプログラムなどを運営者が自由に設定できる。

カフーツがはじめた「間借りコワーキング」とはなにか:今日のアウトテイク#418(2025-01-09)

カフーツではこの取り組みを2023年から試験的に開始し、2024年から正式なメニューとして提供している。

この「間借りコワーキング」に手を挙げたのが、SHIROWさんとみのりさん御夫婦だ。彼らは「Moon & Sun」という名前で、毎週木曜日の13時から18時までカフーツを拠点にコワーキング活動をしている。

「Moon & Sun」を始めた動機と「再会」というテーマ

IT顧問はたまた歌手として、あるいは異業種交流会への参加を通して多くの人と出会ってきたSHIROWさんは、2025年の活動テーマを「再会」に定めた。(奇しくも、ぼくの今年のテーマは「再開」だ)

これは、新たな出会いを一旦控え、これまで関わってきた人々とのつながりを再活性化することを目指したもの。不思議なことにこのテーマを設定した1月以降、旧知の人々から連絡が入るようになったと言う。神様は見ている。

さらにSHIROWさんは、これまで1対1で会っていた人々が、もしどこか特定の場所に集まることができれば、そこに来た人同士が新たな出会いを生み出すのではないかと考えていた。そんな場所を探していた矢先、カフーツの「間借りコワーキング」の話が飛び込んできた。まさに「渡りに船」、絶妙なタイミングだった。神様は見ている(もういいか)。

一度、お試しで経験してから正式に「Coworking Moon & Sun」がスタートしたのが今年の2月6日。その時の大盛況の様子のことはこちらに書いている。

「間借りコワーキング」してもらって気付いたぼくのやりたかったことの正体:今日のアウトテイク#447(2025-02-07)

「Moon & Sun」の運営を通じて、お二人のもとには、実際に旧知の人々が「久しぶり〜」と訪れるようになっている。SHIROWさんは自身を人見知りだと語るが(もちろん、ぼくは信じていないが)、「間借りコワーキング」が自らの「再会」というテーマを実現し、さらに多くの人々を結びつける場となっている。

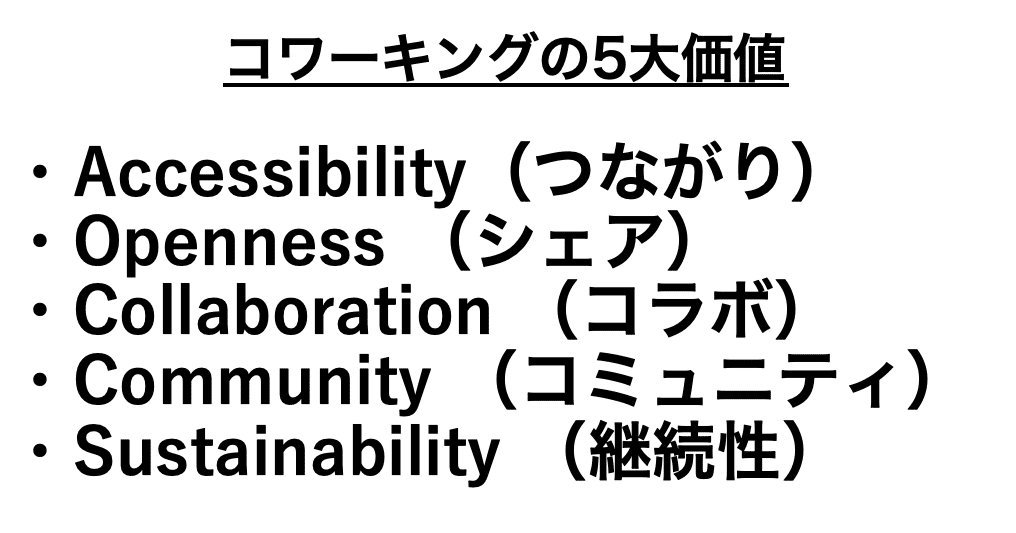

さらに、お二人に会いに来た人同士が偶然ここで知り合い、意気投合して新たなカツドウ(仕事に限らず)につながるケースも生まれているから、コワーキングってオモシロイ。というか、それこそ「コワーキングの5大価値」が生まれる瞬間だ。

自宅で仕事をする場合、個別にアポイントを取るため、偶発的な出会いは生まれない。ところが、コワーキングではさまざまな属性の人が同じ空間に居合わせることで、自然な交流が促進され、新たなプロジェクトがはじまることも往々にしてある。

そのひとつが、SHIROWさん自身がインタビューライターになった一件だ。

新たな仕事の誕生:AIインタビューライター

「Moon & Sun」が始まった2月のある週、彼の旧知の人物が訪れ、経営者へのインタビュー記事を掲載するウェブサイト「ストーリー兵庫」について話した。

このサイトではAIを使って記事を制作しており、そのクオリティに感銘を受けたSHIROWさんは、自らもAIインタビューライターとして活動を開始した。この起動の速さが彼の持ち味だが、まさかライターになるとはぼくも(本人も)思わなかった。

4月からAIインタビューライターの仕事を始め、最初の1ヶ月で20人のインタビューを実施したという。すごいペースだ。

ただ、当たり前だがこの仕事は人の話を聞く必要があり、(ぼくは全然そう思わないが)人見知りであるSHIROWさんにとっては疲れる作業だった。そこで協力を依頼したのが、話を聞くプロであるみのりさんだ。

そうしてみのりさんもこの仕事に加わり、彼女のインタビューには別のクライアントもつき、夫婦で合計40人以上のインタビューを2ヶ月でこなしている。夫婦そろって仕事が早い。しかし、みのりさんまでライターになるとは(何度も言って恐縮だが)思わなかったなぁ。

「ひとりカンパニー」の推進と新たな仕事

このAIインタビューライターの仕事は、「Moon & Sun」での再会から生まれた、まさに新たな「職種」であるとSHIROWさんは言う。そしてこの経験から、「ひとりカンパニー」という働き方の事例を、サラリーマン、主婦、学生、子どもたちに向けて「お仕事図鑑」として伝えたいと言う。

ぼくもSHIROWさんも、(途中で法人化していた時期はあるが)フリーランサー、個人事業者として長年仕事してきていて、ぼくらはそういうフリーランサーや個人事業主のワーカーを「ひとりカンパニー」と呼んでいる。

「ひとりカンパニー」についてはここに書いている。途中、牡蠣のカンカン焼きのくだりが出てくるが、後半に「ひとりカンパニーの会」を起こす動機について書いている。

コワーキングを本当に必要とする人と「牡蠣のカンカン焼きパーティ」と「(仮)ひとりカンパニーの会」起ち上げについて:今日のアウトテイク#476(2025-03-08)

ここにも書いているが、ここへ来てあらためて、特定の組織に属さないフリーランサーや個人事業主が、相互につながることでエンパワーされる機運が高まっていると強く感じている。ただ、そのためには個人が集結して相互に補完し合う集合体、共同体をなすことが求められる。つまり、Coworkingだ。

三々五々集まって来ては自らのタスクをこなしつつ、興味関心を同じくするメンバーと小さな勉強会をし、そうこうするうちに仲間となり、役割分担してコト(仕事に限らない)にあたる、というのが普通に進行していた。まさにコミュニティだ。

先月、そういう考え方に共感するメンバーで「ひとりカンパニーの会」をはじめた。毎月26日にリアルに集まって特定のテーマに沿って自由に情報共有、意見交換する。そうこうしているうちに、そこでまたコラボが起こることもあり得る。

「ひとりカンパニー」は、個人事業主やフリーランスといった形で、案外誰にでも始められる働き方だ、とSHIROWさんは言う。しかし、その成功には仲間との連携や相談、アイデア共有が不可欠だ。コワーキングの基本理念である「助け合い」が、まさにこの「ひとりカンパニー」を支える上で重要になる。

SHIROWさんはこれまで経営者との交流が中心だったが、今後はサラリーマン、主婦、学生、子供たちといった、より多様な層に「ひとりカンパニー」という選択肢があることを伝えたいと考えている。

このアイデアには大賛成だ。特に主婦に対しては、経済的自立を促し、ストレスのない人生を選択できる機会を提供したいという思いがSHIROWさんにはある。

コワーキングは「場所」ではなく「人」が集まる場

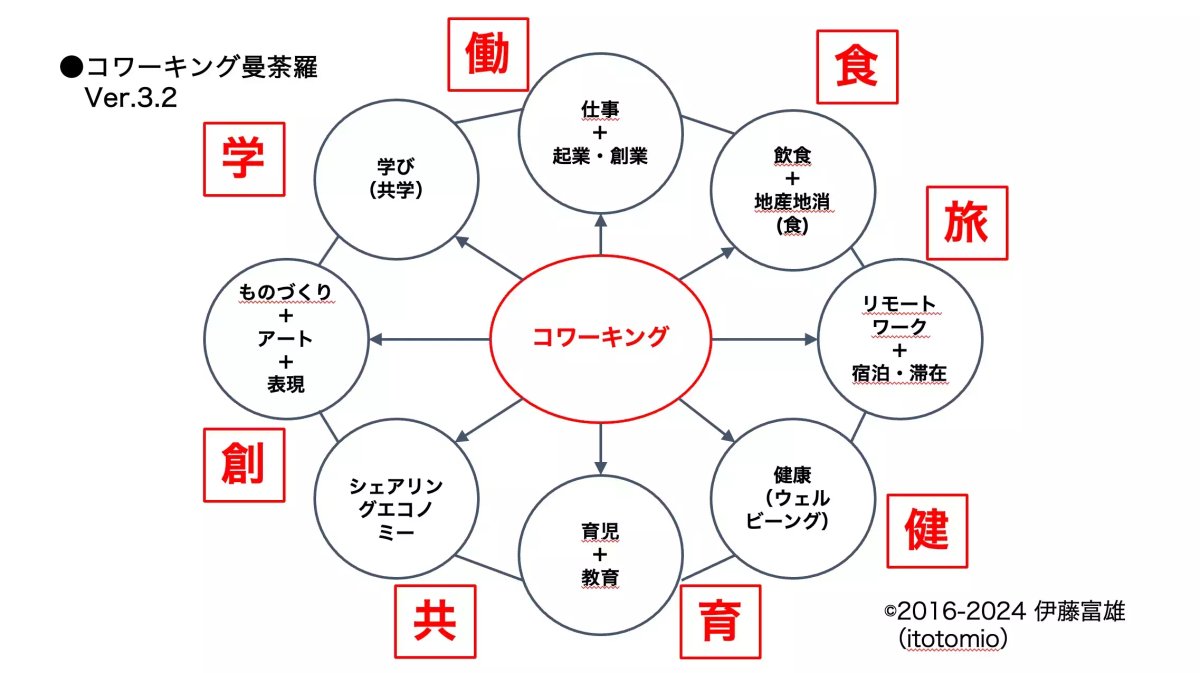

コワーキングの核となるのは「人」であり、物理的な場所はその人が集まるための「装置」にすぎない。

SHIROWさんとみのりさんという「人」が「Moon & Sun」にいるからこそ、そこに多くの人が集まってくる。彼らが「ピンと来る」と感じる人々が集まり、そして集まった人々同士も互いに引き合うことで、良い交流が生まれている。

SHIROWさんも言っているが、人を「集める」のではなく「集まってくる」。そうなることが望ましい。ぼくはコワーキングは広告・宣伝によって人を集めることよりも、人が自然と集まってくるカルチャーを持ちそれを自ら表明するべきだと考えている。

そのためには、そのコワーキングが何者であり、どこに向かっているのかを広く知らしめる手段、いわゆるストーリーテリングが有効だ。コワーキングのコンテンツマーケティングのオーソリティ、Cat Johnson氏はそのことを強く訴えている。

コワーキングのコミュニティはストーリーテリングからはじめよう:今日のアウトテイク#475(2025-03-07)

SHIROWさんも、彼らの「間借りコワーキング」では「集客」は意識しておらず、人が「集まってくる」現象が起きていると語っている。それはきっと、彼ら二人の醸し出すカルチャーがちゃんと認識されているからだろう。

ここで、SHIROWさんから実に興味深い現象として、JR朝霧駅前のバス停に毎日集まるおじいちゃんたちのことを挙げた。

当初は数人だった彼らが、何の約束もなく自然と集まるうちに、驚くほど人数が増え、一つのコミュニティを形成しているという。駅前のバス停で。そこでは情報共有や交流が行われ、まさに「名前のないコワーキング」のような現象が起きている。オモシロイですねぇ。

で、思い出したのがデレク・シヴァーズ氏がTEDで紹介した有名なビデオだ。

デレク・シヴァーズ: 社会運動はどうやって起こすか | TED Talk

ロックコンサートで一人が踊り出すと、最初はそれを見て「おかしなヤツ」と笑われていたのが、ひとりのフォロワーが現れたのをきっかけに次々と人が追随していき、瞬く間に大騒ぎとなる。つまり、最初に踊り出す「ファーストペンギン」よりも、それに追随する「ファーストフォロワー」の存在が重要だということを物語っている。

コワーキングにおいても同じことが起こる。誰か一人でも賛同し、そこからフォロワーが増えていくことで、コミュニティは自然と広がっていく。これをコントロールできないことはないが、しかし、限界がある。そもそも、そういうムーブメントが自然に湧き起こる環境、というか(さっきも書いたが)カルチャーを持ち合わせていることが肝要になる。

そしてそれは、自分はこういう環境にいたい、だからこの環境を維持継続する、という意思があれば(前述の意思表明)、そこに共感する人が、つまりファーストフォロワーが現れて、そうなっていく。

つまりコワーキングの魅力は、物理的な設備だけでなく、そこにいる人々の個性や、目指す目的を明確にすることで、人が自然と集まる場となるということです。

ちなみに、その朝霧駅前のおじいちゃんたちは、いずれ取材に行こうと思っている。

コワーキングとはつながりと学び、そしてコンテンツより「人」というインサイト

みのりさんは、一言で言えばコワーキングとは「新しいつながりができる場所」だと言う。

そもそも彼女は、コワーキングがIT関係者ばかりが集まる場所というイメージを持っていたが、実際には全く異なるジャンルの人々、普段出会うことのないような人々とも交流できる場であることに気づいた。これは重大なインサイトだ。

と、ここで毎度おなじみのこれを貼っておこう。

さらに、異なる曜日で「間借りコワーキング」を運営する人たちが、それぞれのコミュニティを持ち寄り、交流することで、もっと多様なつながりが生まれる。ぼくが「間借りコワーキング」を推進している目的は、実はそこにある。

それぞれが個別のコミュニティを持ちつつ、相互にコミュニティ同士がつながって交流し、新しいカツドウがはじまり、価値を生み出す。そのための入口が「間借りコワーキング」だ。

さらにみのりさんは、コワーキングが「知らないことを学べる場所」であり、自分のスキルを他者に教える「講師」としてデビューしたい人にとっての「登竜門」的な場所になってほしいと語る。

例えば、料理や何か特定のスキルを持っていても、それを教える機会がなかった人に、実際にワークショップやセミナーを開催する機会を提供することで、経験を積み、自信を持って活動できるようになる場を期待している。

これも大賛成だ。コワーキングとは教え合うところだから。カフーツも「ネマ研」という教え合う勉強会が母体となって生まれたし。

SHIROWさんは自身の経験から、人々が集まる理由はコンテンツそのものよりも、「人がいる」ことにあるという重要な気づきを得たと言う。これ、今回、最大の気付きだ。

これまでの活動において、SHIROWさんが人々を集める際は、歌手としての歌や演奏、あるいはセミナーやワークショップといったコンテンツを提供することで集客していた。

しかし、コワーキングスペース「Moon & Sun」を運営するうちに、「単にそこにいるだけで喋りに来てくれたりとか、なんていうか、そんな感じの「需要」があるんだな」ということを初めて実感したと言う。

このことはコワーキングスペースは、コンテンツの提供だけでなく、人が集まり、つながり、会話をする「人の存在そのもの」に価値を見出す場であることを示唆している。

コワーキングにおいて物理的な「場所」はさほど重要ではなく、「人」こそが核であるということは再三再四述べている。SHIROWさんも、自分たちがいることで、例えばガストや駅前、ビーチなど、どんな場所でも交流が成立するのではないかと感じていて、今後もさまざまな場所で「Moon & Sun」の活動を展開していきたいと考えている。スバラシイ。

そうしてコワーキングを固定的な場所でなくとも、いわゆるポップアップコワーキングとして、個人のカツドウのひとつとして、ごくごく普通に、友だちを集めて原っぱで野球するみたいに、各地で繰り広げられることを、ぼくは希望しているし、そういう社会の実現を目指している。

そのために、カフーツを従来の「コワーキングスペース」としてだけでなく、「間借りコワーキング」というカタチで、やりたい人がやりたいコワーキングを実践できる「コワーキングセンター」にしている。

それがつまり、「自分コミュニティの見える化」であり、「コワーキングの民主化」だ。

カフーツはコワーキングスペースだが、同時にコワーキングを自分でもやりたい人のための「コワーキングセンター」でもある:今日のアウトテイク#467(2025-02-27)

ということで、またしても長くなったが、もっとリアルにお二人の言葉を聞いて感じていただきたいので、ぜひビデオをご覧ください。なお、途中、何度か昔からの友人に気を良くしたぼくが、調子に乗って喋りまくっているシーンがあるが(またか)、そこは適宜スキップしていただければ幸いです。

編〜-973x544.jpg)