〜トーキング・コワーキングVOL.27〜

(Text & 写真:伊藤富雄)

※この記事は「カフーツ伊藤のコワーキングマガジンOnline」の2025年6月28日の記事を一部編集して転載しています。

*****

昨晩の「トーキング・コワーキングVOL.27」は、岩手県盛岡市の「岩手大学:イーハトーヴ協創ラボ TOVLAB〈トヴラボ〉 」のプログラムディレクターであり、同大の特任教授である平尾 清さんをゲストにお迎えして配信した。平尾さん、ご参加いただきました皆さん、有難うございました。

例によってYouTubeにアーカイブして一般公開しているので、見逃された方は、ぜひ、こちらをご覧ください。

「イーハトーヴ協創ラボ TOVLAB〈トヴラボ〉 」(以下、トヴラボ)のウェブサイトはこちら。

ぼくが平尾さんとはじめてお会いしたのは、もうかれこれ10年前(!)の2015年、山形県酒田市の東北公益文科大学でコワーキングスペース「UNDERBAR 」が設立された時だ。そのオープニングイベントにお招きいただきスピーチさせていただいた。

その様子がYouTubeに残っていたので貼っておきます。よかったらご覧ください。(ご心配なく、2時間もありません)

久しぶりに見たけれど、ここで、「コワーキングを運営しているので、どこにも出かけられない、来ていただけるのは有り難いが、こちらから新しい出会いを求めて行動できていない、そこに危機感を感じている」、と言ってる。

それで我慢しきれなくなって、翌年、2016年にはじめたのが、全国のコワーキングを巡るイベント「コワーキングツアー」だ。

それともうひとつ、すでにこの段階で「自分のコミュニティを作ろう」とも言ってる。つまり10年以上同じことを言ってる。今、カフーツでやっている「間借りコワーキング」は、まさに「自分コミュニティを見える化」するために、コワーキングを運営したい人に場所を提供するという取り組みだ。

「間借りコワーキング」してもらって気付いたぼくのやりたかったことの正体:今日のアウトテイク#447(2025-02-07)

しかし、このスピーチの機会は、同大の学生がぼくのことをなぜか知っていて、それで平尾さんが連絡してきてくれたことで生まれたとは全然知らず、昨晩、はじめて知った。本当に有り難いことです。

ではまず、平尾さんがどういうことをやって来られたかを振り返るために、「トヴラボ」にもつながるその東北公益文科大学内の「UNDERBAR」について、カンタンに触れておこう。

東北公益文科大学「UNDERBAR 」プロジェクト

東北公益文科大学に開設されたコワーキングスペース「UNDERBAR」は、「産官学民」の4者連携により大学内に設置されたコワーキングとしては先駆的だった。3年間の期間限定だったが、市からの予算や補助金も活用された好事例だ。

「UNDERBAR 」は、学生だけでなく、ベンチャー企業家、研究員、行政関係者、士業、会社員、それに他大学の学生など、さらには市長も訪れるなど、多岐にわたる人々が利用する、いわゆる「コモンズ(開かれた場所)」として機能していた。

ちなみに、この大学自体も門や塀がない、まさに「開かれた場所」としてのコンセプトを持っていた。

ぼくも何度かおじゃましたが、そこではゼミ活動やトークセッション、地域の多様な業種の人々との交流が生まれ、コワーキングならではの自由な活動が展開されていた。

山形県酒田市「36(サンロク)」への発展

「UNDERBAR」の運営終了後、その成功経験と可能性が地域に浸透したことから、より大きな規模と予算で新たに山形県酒田市に設立されたコワーキングスペースが「36(サンロク)」だ。これは産業振興の観点から行政と国の予算を活用したもので、酒田市が運営主体になっている。

昨今、各地で地方自治体がコワーキングを開設するようになってきているが、うまくいかなくなって閉鎖する事例も出てきている。

今日のアウトテイク#170「自治体こそインディー・コワーキングをやるべき」(2024-05-06)

地方自治体もコワーキングの意義を正しく理解し、単に「ハコ」を作るだけでなく、そこに集う人たちの「共助の精神」やコミュニティ形成がコワーキングの根幹であることを踏まえた上での開設、運営するのが望ましいのだが、そのへんはすっ飛ばされるケースが多い、

先にハコを作るのではなくて、まずコワーキングに関心を寄せる人々を集め、ヒアリングを通じて地域のニーズを把握し、共にコワーキングをデザインする「共創」のアプローチが必要だ。

岩手大学「イーハトーヴ協創ラボ(トブラボ)」の設立

平尾さんが岩手大学に着任したのは2023年で、「トヴラボ」は2024年10月にオープンした。この「トヴラボ」は、岩手大学が導入する新たな教育プロジェクト「イーハトーヴ協創コース」と深く連携している。

「イーハトーヴ」と教育理念

「イーハトーヴ」は岩手県出身の作家、宮沢賢治が提唱した「理想郷」を意味する造語だ。ぼくはてっきり、東北地方の方言だと思っていた。

宮沢賢治は岩手大学の前身校出身であり、彼の「世界全体が幸福にならない限り、個人の幸福はありえない」という思想は、現代のウェルビーイングの概念に通じる。この思想が、「トヴラボ」の名称と教育理念の基盤となっている。

「イーハトーヴ協創コース」は、従来の「正課教育」に加え、ボランティアや起業活動、地元企業との連携といった「正課外教育」を組み合わせることで、学生に豊かな学びの機会を提供している。

コースでは、デザイン、マーケティング、プロジェクトマネジメント、課題解決型インターンシップなど、アントレプレナーシップや地域イノベーションに必要な独創性・チャレンジ精神を育む科目を、企業や自治体との連携講義として提供している。「トブラボ」は、この正課外活動の場として設置された。

「OECD Education 2030」との強い関連性

岩手大学のカリキュラムと「トヴラボ」の構想は、世界30カ国以上が参加するOECDの「Education 2030」を思想基盤としている。これは、環境問題や平和、個人の尊重といった普遍的課題に対応するため、協調的な学びと「エージェンシー」(主体的に自らの人生を創造する力)の重要性を強調している。

「OECD Education 2030」は、実は日本が主導した世界的イニシアチブであり、そのルーツは東日本大震災(2011年)後の「OECD東北スクール」(2012年~2014年)にある。

このスクールで得られた知見、特にPBL(プロジェクト・ベースド・ラーニング)の有効性が、「Education 2030」に統合された。宮沢賢治の思想と「OECD Education 2030」は非常に相性が良く、岩手大学での取り組みに深く結実している。

「トヴラボ」のイベント企画とパートナーシップ

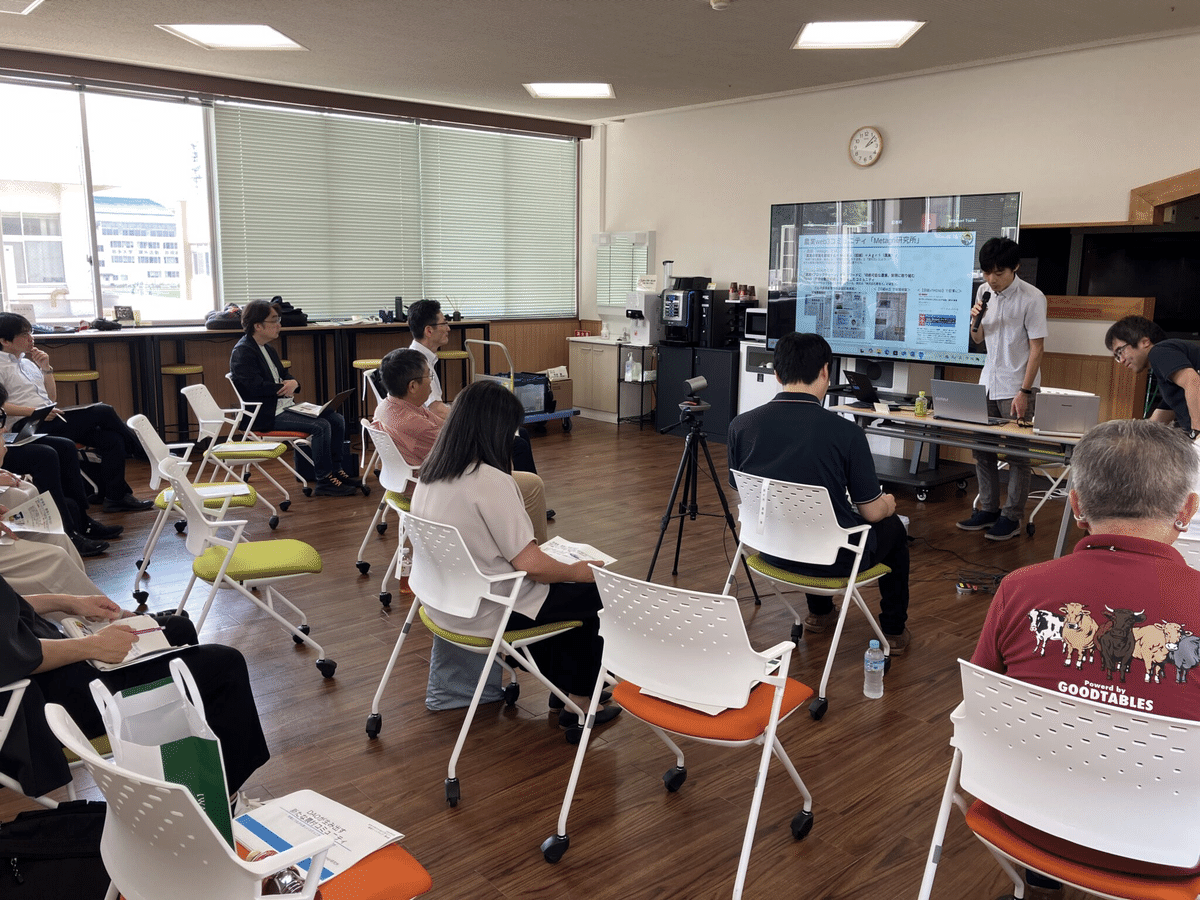

「トヴラボ」は2024年10月のオープン以来、利用者が爆発的に増加している。現在、一日に100人以上が利用し、年間数万人規模に達する勢いを見せている。スゴイ。

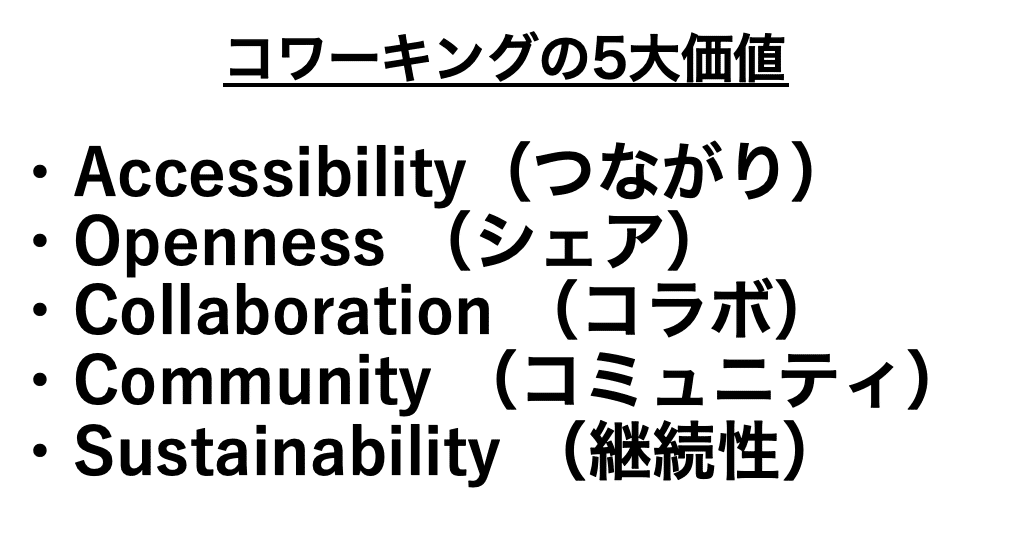

それは学生だけでなく、社会人、民間企業、行政、金融など、多様な人々が利用しているからだが、彼らはそこで混ざり合い、交流を通じて新たなプロジェクトが生まれている。まさに「コワーキングの5大価値」が沸き起こっているわけだ。

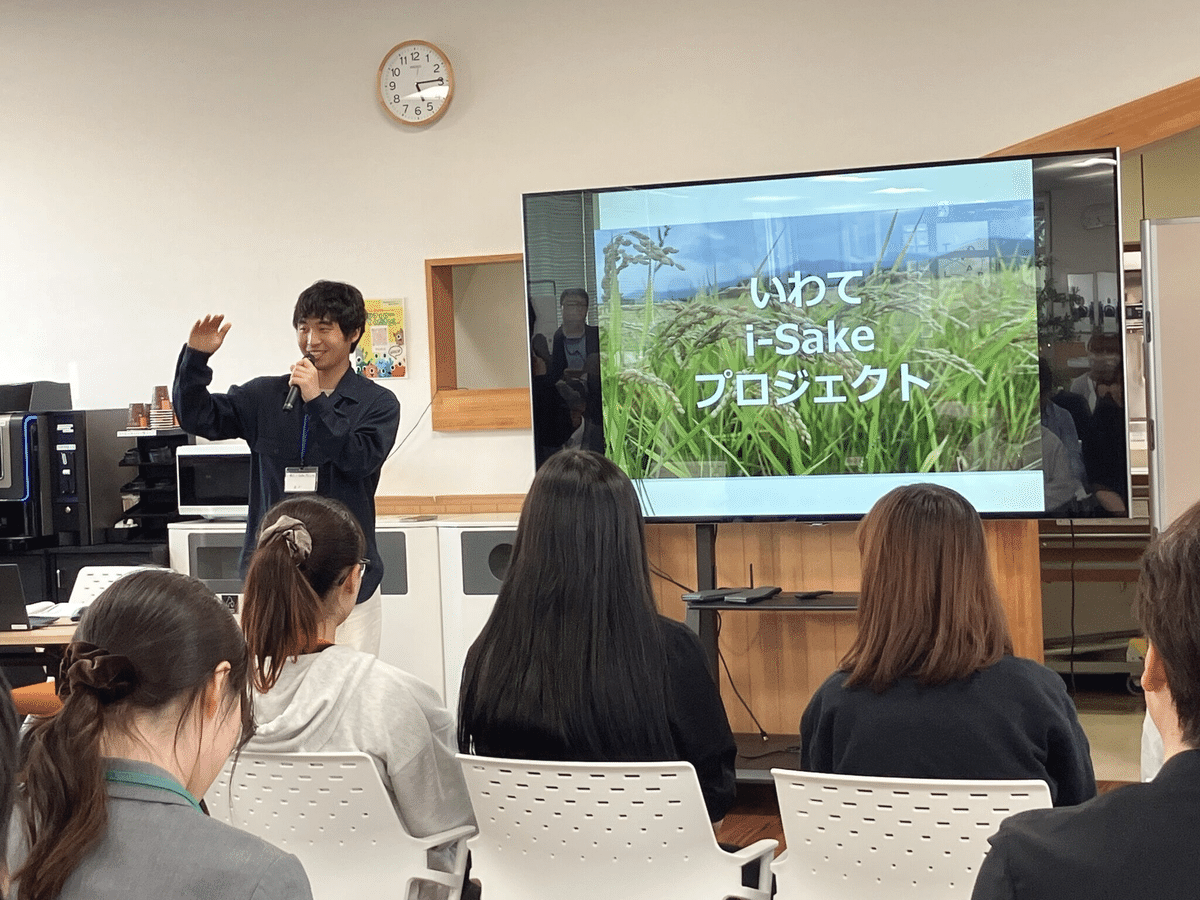

「トヴラボ」では、多種多様なイベントが開催される。例えば、「畜産ミートアップ!第4回:DAOが生み出す新たな農村コミュニティ」では、ブロックチェーン技術を用いた新たな農村コミュニティについて議論し、農業とテクノロジーの融合を探求する機会とした。これは学生のアイデアから生まれたイベントだ。

また、「勘でお茶餅クッキング!」は、盛岡のソウルフード「お茶餅」をレシピを一切見ずに“勘”だけで作るという、ユニークなクッキング企画。レシピを教えるのではなく、参加者が自由に想像して作る形式であり、参加者の「エージェンシー」を育む企画。こういうのがいい。

かと思ったら、JR東日本や地元酒蔵と連携した日本酒コミュニティイベントでは、飲酒の有無にかかわらず、日本酒の文化やストーリーを共有する。

あるいはまた、企業の人事担当者が学生と本音で対話する「教えて人事の本音」のようなイベントも開催され、学生が求める「リアル」な情報提供の場となっている。これなんかは大学ならではですね。

ちなみに「トヴラボ」では、その理念に共感する企業向けに「パートナーシップ制度」を設けている。これが結構、好評らしい。

プラン別の料金についてはサイトを参照いただきたいが、東京や四国など全国の企業から多くの引き合いがあるという。

企業は、社員の「リカレント教育」の機会や、オープンイノベーション、ビジネスチャンス創出の場としてこの制度を活用し、その価値は年間費用を大きく上回るようだ。

Z世代の「リアルが知りたい」という渇望

ところで、平尾さんは毎回、授業の後に学生の意見や感想を収集しているのだが、先日、60万字になったそれをAIで分析しサマリーを作成した後、「これを10文字以内でまとめたら何になるか」と訊いたら、「リアルが知りたい」と回答したという。これには唸ってしまった。

情報過多の現代において、Z世代が実体験としての「リアル」な学びや交流を強く求めていることを見事に言い当てている。そして平尾さんは、情報から知識、知識から知恵、そして知恵を実行に移す「実践のフィールド」としてのコワーキングの重要性を強調している。まったく同感だ。

それも一人ではなく仲間と共に体験を共有し、地域に根付かせる「共創」が、地域全体の活性化につながる。コワーキングはそのためのプラットフォームだ。

共に作り上げるということ

また、平尾さんは学生に対して「私の講義は未完成なんだ」と言う。「君たちが参加して話して、質問したりとか、それはいいとか違うとか言ったことで初めてピースが埋まる」という話をする。

この発言は、講義が教員から学生へ一方的に知識を伝達するものではなく、学生自身が積極的に関わることで初めて完成するという考えを示している。

これすなわち、「トヴラボ」や「イーハトーヴ協創コース」が掲げる「協創」の理念そのものだ。

学生も教職員も、地元の企業や他の大学の学生、行政関係者などが混ざり合い、対話を通じて新しいプロジェクトや学びを生み出すことを目指している。講義もまた、講師と学生が共に作り上げる「協創の場」であると位置づけられている。

と同時に、「OECD Education 2030」のフレームワークで重要視される「エージェンシー」、つまり「自律的に自分で判断して自分の人生を作っていく」という考え方につながる。平尾さんの講義のあり方は、学生に主体性を促し、自らの学びを構築していく力を養うことを意図していると思われる。

単に情報を受け取るだけでなく、自ら参加し、対話し、経験することで得られる「リアル」な学びや刺激が、この「未完成な講義」というアプローチによって提供される。

そしてこれは、コワーキングにもそのまま当てはまる。コワーカーも自ら参加し、対話し、経験することで「リアル」な学びや刺激が得られる。それは真理だ。

「トヴラボ」の課題と成功指標

「トヴラボ」の現在の課題は、利用者の急増によるスペースの不足だ。オープンからわずか数ヶ月で1日100人以上が利用し、満員で利用できない学生も出ているため、スペースの拡張が、いわば「ウレシイ課題」としてある。

平尾さんは今後、「イーハトーヴ協創コース」と「トヴラボ」の挑戦をさらに深め、普遍的な価値を持つ取り組みとして広げたいと考えている。

その際、「トヴラボ」の成功指標は、効率性や金銭的価値だけでなく、利用者が「驚き」や「感情が揺さぶられる経験」、「刺激」を求めて集まるかどうかという質的な側面を重視したいと言う。

そして、最後の質問、平尾さんにとってコワーキングとは一言で言えば何か、の問いに、「リアルを感じられる場所」と答えた。来たー。ここでさっきの話が総括される。いや、それはまさにその通り。

「AI時代になって、チャッピーとかがもっともらしいことを話してくれて、勉強になるしプラスになることは間違いない。ただ、同じ質問をAIだけじゃなくて、コワーキングに行って皆にもしてみようよ。そこで感じられる「リアル」のほうが衝撃があるし、それが我々にとっての、人類にとっての最後の「リアル」なんじゃないかと思います。」

人との交流から生まれる「リアル」な体験。それこそが、我々、人類を救う唯一の方法なんじゃないか。言えてる。ぼくもそう思う。そしてそれもまた「協創」だ。

コワーキングは、その「リアル」に満ち溢れた環境だ。ただのハコではない。作業場でもない。「リアルを感じられる場所」だ。

「リアル」は人と接することでそこに生まれる。人がそこにいる、ということ。平尾さんの言葉を聞いて、このアタリマエのことに引き戻される思いがした。

「トヴラボ」は大学の中にあるけれども、学内に限らずさまざまな人たちの「リアル」を生む場になっていくだろう。何度も言うが、他府県の大学もぜひ参考にしていただきたいと思う。

その他にも含蓄に満ちた話が聞けるので、ぜひ、このビデオをご覧ください。

編〜2025-06-27--973x544.jpg)