〜トーキング・コワーキングVOL.28〜

(Text & 写真:伊藤富雄)

※この記事は「カフーツ伊藤のコワーキングマガジンOnline」の2025年7月5日の記事を一部編集して転載しています。

*****

昨晩の「トーキング・コワーキングVOL.28」は、福島県南相馬市の「小高パイオニアビレッジ 」でコミュニティマネージャーを務める只野福太郎さんをゲストにお迎えして配信した。只野さん、ご参加いただきました皆さん、有難うございました。

例によってYouTubeにアーカイブして一般公開しているので、見逃された方は、ぜひ、こちらをご覧ください。

「小高パイオニアビレッジ」のウェブサイトはこちら。

南相馬と言えば、東日本大震災に伴う原発事故により、2016年7月まで5年以上避難指示区域となっていた地域だ。そのコミュニティが失われた地域に、「ゼロベースから解決策を講じ、チャレンジを始めることができる」という理念を掲げて、2014年、同社の社長、和田智行氏は「小高パイオニアビレッジ」の前身となる「小高ワーカーズベース」を起ち上げた。

その精神は、2019年にオープンした「小高パイオニアヴィレッジ」に引き継がれる。

無人になってしまった町を目の当たりにしたときに私達が感じたのは、絶望ではなく、無限の可能性と、欲しい社会を自ら創ることができるという大きな夢と希望でした。

現代社会に突如生み出されてしまった避難指示区域は「日本唯一のフロンティア」であり、そこをフィールドに欲しい暮らしを自ら創り上げていく人たちは「開拓者(=パイオニア)」である。そんな考え方・価値観を共有するパイオニアが集い、欲しい未来を自由に発想し、語り、ここで形にしていきます。

そのパイオニアの拠り所となるコワーキングスペースが『小高パイオニアヴィレッジ』です。

こちらに和田社長のビデオがあるので貼っておこう。

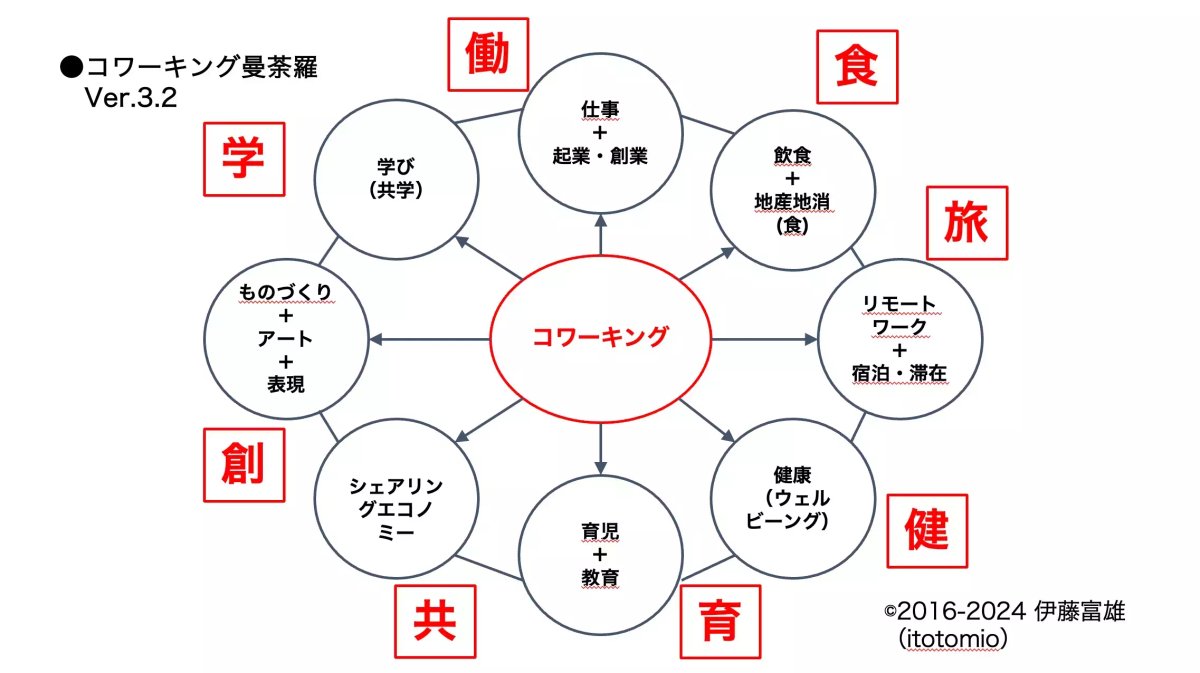

和田氏の言う「仕事と暮らしと学びと遊びの境界線を曖昧にする」というコンセプトには大いに賛同する。

「普通の職場とか生活の中ではあり得ないシチュエーションが起こることによって、そこから新しい閃きが生まれたり、あるいは通常なら出会わない人たちが出会うことで新しいコラボレーションが生まれたり、そういう意図してもなかなか出来ない計画的偶発性、それが生まれることを期待した場作りを意識している」

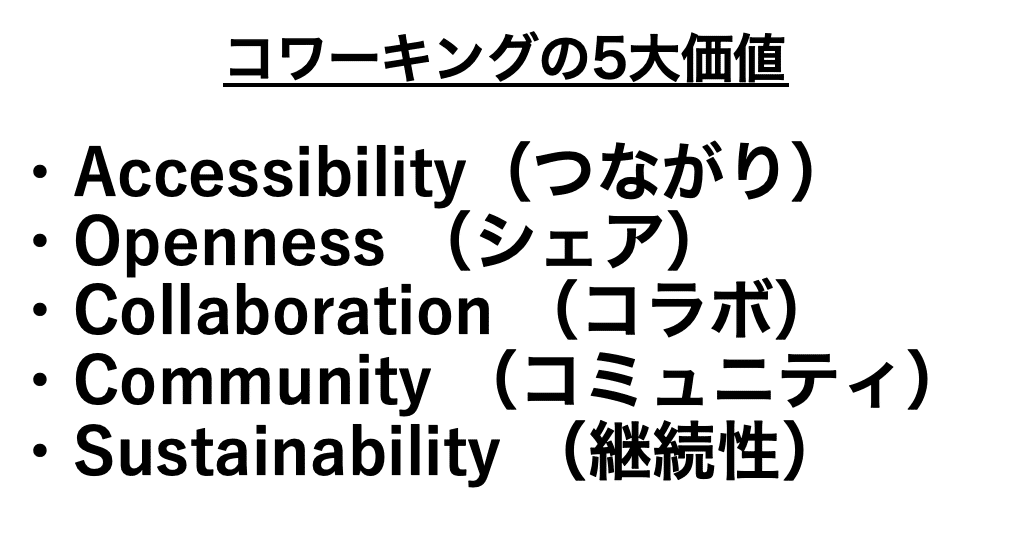

これ、まさに「コワーキングの5大価値」が生まれる環境づくりに他ならない。

そんな「小高パイオニアヴィレッジ」に、さて、只野さんはどういう経緯でジョインすることになったのか、そこらへんから紐解いていく。

なお、本編は過去最長の2時間5分59秒(!)あるので、ここでは思いっきりダイジェストでお送りします。時間ある方は、ぜひビデオをご覧ください。

キャリアのモヤモヤから見つけた「フロンティア」

「未来が見えない方向にあえて進みたかったんです。」そう語る只野さんは埼玉県浦和市出身で現在28歳。2020年春に、新卒として「小高パイオニアヴィレッジ」を運営するOWB株式会社に就職した。

赴任から丸5年が経過し、現在は6年目に入っている。その間、まさに「激動の5年間」を駆け抜けてきた彼の物語は、地方創生や新しい働き方のヒントに満ちている。

只野さんは、元々予備校のチューターアルバイトを通じて「人に向き合う」ことに興味を持ち、人材業界を志望していた。しかし、大学3年生の冬、アルバイトと学業、就職活動のルーティンに「このままではまずい」という危機感を覚える。

この停滞感を打ち破るため、彼は「住む場所、付き合う人、時間配分」という3つの要素を変えることを決意。当時黎明期だった「多拠点生活」や「アドレスホッパー」というライフスタイルを知り、ゲストハウスでの滞在を始めた。そこで出会った人々は、彼の「常識」を日々壊し、都会での会社員生活ではない、「起業する」という選択肢が自分にもあることに気づかせてくれた。

さらに、彼らは地域の面白い情報を知り尽くした「アンテナの高い人たち」であり、「地方は衰退していく場所」という只野さんのそれまでの認識を覆す。

各地で「自分たちで経済と文化の独立性を作っていこう」と奮闘する「現代の豪族、あるいは戦国大名」のような人々に触れるうち、只野さんは「新卒で地方に出るのもアリだ」と強く感じるようになったと言う。戦国大名って言い得て妙ですね。

そんな中、彼が出会ったのが「地方の社長の右腕」をコンセプトに若者のキャリアを支援する「VENTURE FOR JAPAN」だ。

そして、そこで紹介されたのが、東日本大震災と原発事故によって人口も経済もゼロになり、人々に絶望感が漂っていた福島県南相馬市の小高という地域だった。

「ゼロ」から「フロンティア」へ〜「小高パイオニアビレッジ」の誕生

冒頭に紹介した通り、「小高パイオニアビレッジ」の源流は、地元小高出身のITエンジニアである和田社長の「みんなで荒れ地を開墾して社会を作ってきたように、この場所はフロンティアだ」という再定義にある。下がり続けるエネルギーを食い止めるのではなく、「マイナスからどうぶち上げていくか」というそのエネルギーの向き方が、只野さんの心を捉えた。

和田社長は、2005年には小高に戻り、リモートで会社経営をするなど、早くから新しい働き方を実践していた。そして2014年、旅館の隣の空き物件をリノベーションし、コワーキングスペースの先駆けとなる「小高ワーカーズベース」を立ち上げた。

当時、夜間滞在が許されず、日中しか活動できなかった地域で、電源とWi-Fiがある場所は珍しく、地域の賑わいを取り戻すために機能した。多くの人々がここに集い、作戦会議をしたり、共に食事をしたり、地域のビジネスから祭りまで、あらゆる「賑わい」を生み出す拠点となっていった。まさに「現代の公民館」だ。

しかし、道のりは平坦ではなかった。地域の人々や行政からは「人がいない場所でビジネスをやるなんて無理だろう」と当初は懐疑的な見方が多数を占め、補助金申請も却下されたほど。それでも和田社長は、自身のIT事業から身を引き、小高の復興に全リソースを傾けていった。

「小高ワーカーズベース」は、その後「マイナスをゼロにするところから、さらに進行していく」フェーズへと進化する。

新しい拠点である「小高パイオニアビレッジ」の建設にあたり、彼らは補助金などの公共資金ではなく、あえてクラウドファンディングや日本財団の基金などの民間資金の活用を選択した。これは、震災という社会変動が起きた地域において、「変化をしないことそのものがリスク」であると考えたからだ。

公共資金の「縛り」よりも、民間の「フレキシブルな思想とスピード感」を重視した結果、日本財団の基金と、クラウドファンディングを通じての資金調達など、多くの人の思いと力添えによって2019年に現在の「小高パイオニアビレッジ」が誕生した。

「脳内Wikipedia」〜コミュニティマネージャーの多角的な役割

只野さんが「小高パイオニアビレッジ」に入社してからの日々は、「わけが分からないことの連続」だったという。彼はコミュニティマネージャーとして、物理的なオペレーションから利用者対応に加えて、さらに多岐にわたる役割を担っている。

「文脈の翻訳者」

小高パイオニアビレッジには、国内外から年間約50件もの視察が訪れる。週に1件のペースだ。中にはナイジェリアからの視察団のように、内戦からの復興を学ぶために福島を訪れるケースもある。只野さんは、単に場所を説明するだけでなく、福島がどのように復興し、なぜこの場所がこのような思想で活動しているのかを、訪れる人々の文脈に合わせて丁寧に「翻訳」し伝えている。

「結びのプロデューサー」

地域に新たな結合を生み出すため、トークイベントなど、さまざまなイベントを企画・運営している。その際、地域の誰がどこで何をしているかを知り尽くした「脳内Wikipedia」として、人と人、人と情報を繋ぎ合わせる役割も果たしている。また、イベントや飲み会、DJパーティーなどを通じて、普段コワーキングスペースを利用しない役場の人や銀行員、会社員なども巻き込み、ビジネスとは異なる文脈での出会いを創出している。

「地域の顔」

さらに彼は、社外のカンファレンスに登壇したり(昨年のコワーキングカンファレンス2024など)、他の地域から南相馬への視察をコーディネートしたりと、地域の魅力を発信する「顔」としても活動している。

まさに、八面六臂の活躍だが、コワーキングマネージャーにはうってつけの人材だ。

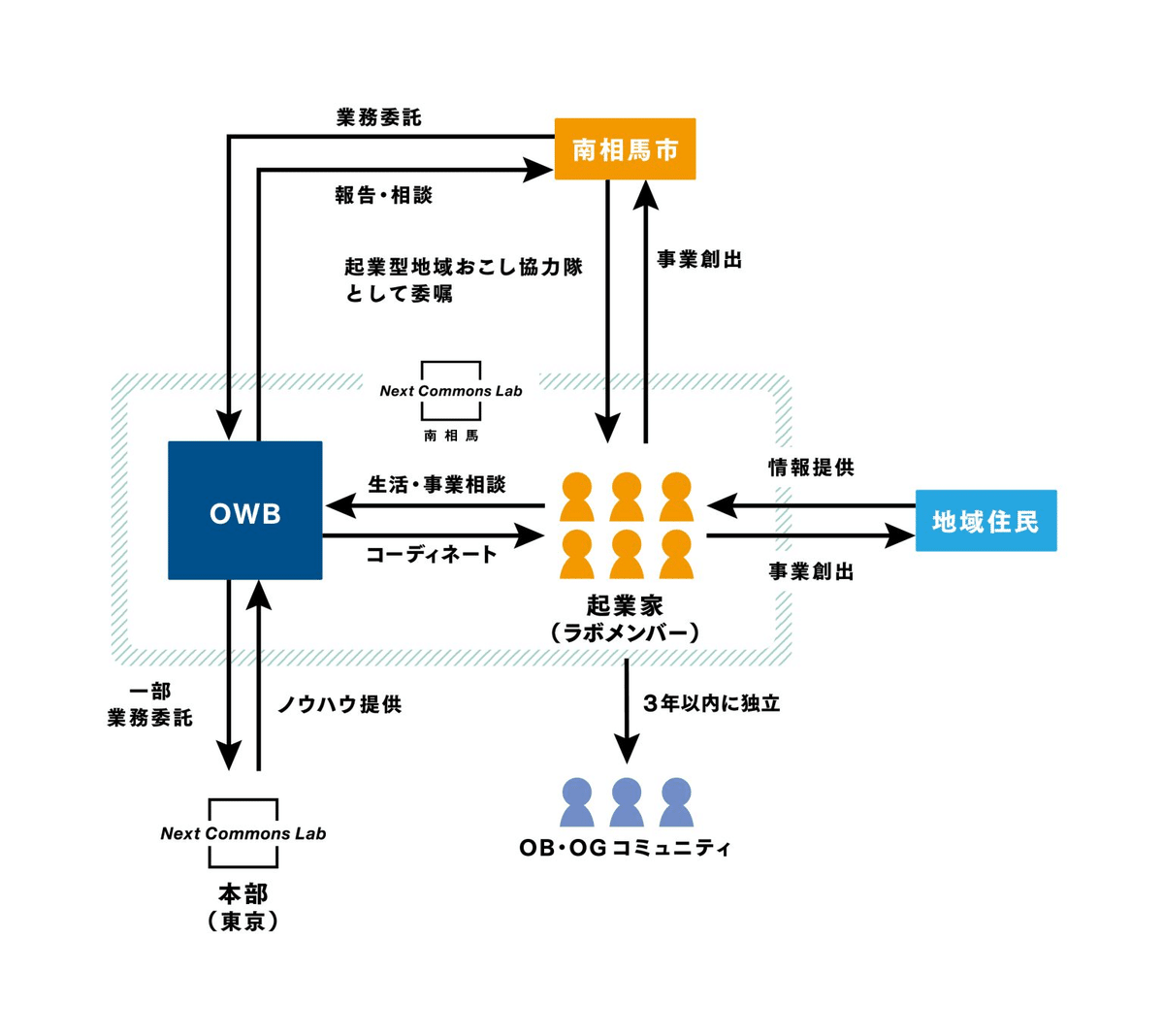

「地域おこし協力隊」を起業家集団へ〜成果を生み出すエコシステム

「小高パイオニアビレッジ」の最も重要な役割の一つは、地域の「再生」を担う起業家の育成と輩出であり、それこそが、「小高パイオニアビレッジ」が掲げる最大のテーマだ。現在彼らは南相馬市ならびNext Commons Labと連携し、「起業型の地域おこし協力隊制度」を運用している。

この制度は、震災後に事業者がいなくなり、「仕事がないから若い世代が戻ってこない」という課題に対する「余白」を生かしたもの。小高は「真っさらな白いキャンバス」と定義され、「ここで起業したい人」を募集している。

只野さんたちは事務局として、募集活動から採用、さらには移住後の住居探し、キーパーソンとの接続、銀行との連携まで、あらゆる側面で手厚いフルサポートを提供している。

この取り組みにより、20人の協力隊員が移住し、そのうち12人が実際に起業に成功している。スバラシイ。これは、一般的な協力隊制度が任期終了後の自立に課題を抱える中、「最初から起業前提」で設計されたこのエコシステムが高い成功率を誇ることを示している。

そして注目しておきたいのは、「小高パイオニアビレッジ」の目的が、起業家がここに永続的に滞在することではなく、地域全体に分散し、それぞれの拠点で新たな魅力と雇用を生み出すことにあるということ。この考え方は、各自が自立しつつ連携することでローカルがより持続可能性を増すことを可能にする。

唯一無二の挑戦〜事例から見る小高の起業家たち

「小高パイオニアビレッジ」から生まれたユニークな起業事例は、その「フロンティア」精神を体現している。

haccoba

日本の酒造業界は新規参入が極めて難しい状況にあるが、この「haccoba(発酵場)」は「クラフト酒」というジャンルでその常識を打ち破った。コーヒーや地元の野草など、多様な副原料を使うことで、伝統的な「清酒」の枠にとらわれない新しい酒造りを実現している。

代表者は小高の「フロンティア」という思想に強く共感し、地域おこし協力隊として移住。わずか数年で飛躍的な成長を遂げ、小高のほか、隣の浪江町にも拠点を構え、さらにはベルギーでの酒蔵建設も計画するなど、世界へと視野を広げている。

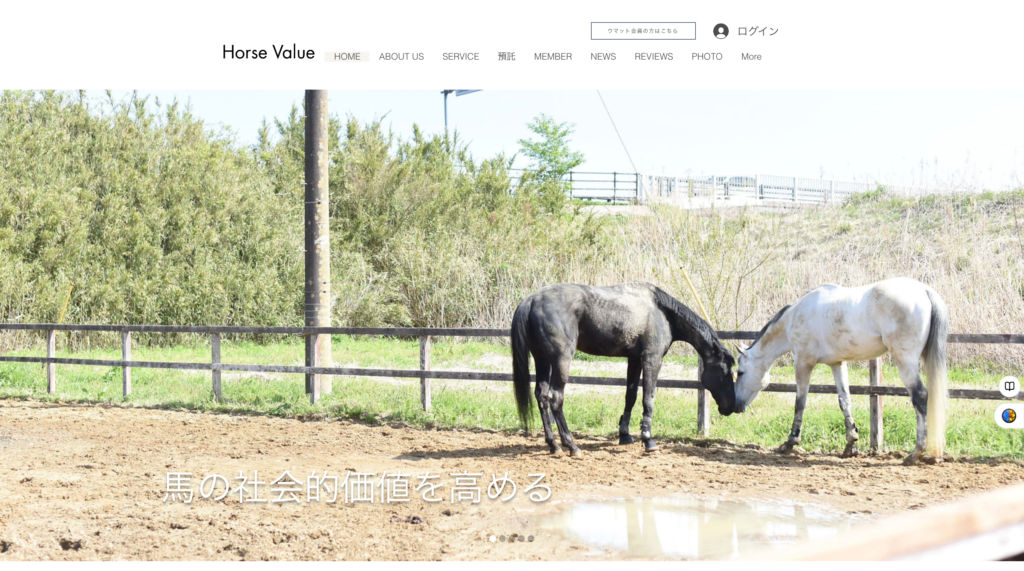

Horse Value

南相馬市には、鎌倉時代から1000年続く「相馬野馬追」という壮大な馬の祭りがあり、馬文化が深く根付いている。Horse Valueは、この地域特性を活かし、「馬の社会的価値を高める」ことをミッションに掲げた企業。

引退した競走馬のセカンドキャリアを支援しながら、海でのホーストレッキングや町中での馬との散歩サービスを提供。さらに、馬の特性を活かした企業向けのチームビルディング研修やホースセラピーなど、独自の高付加価値ビジネスを展開し、地域の一員として伝統文化の継承にも貢献している。

これらの起業家は、「小高パイオニアビレッジ」が提供する宿泊機能を活用し、集中的に事業を推進している。なお、ここは最大10名まで宿泊可能で、月額6.6万円のマンスリープランもある。過去には、1年半滞在した人もおられたらしい。

それだけ「小高パイオニアビレッジ」が起業に取り組む者を手厚くサポートするということでもある。只野さん自身もかつて1年間住み込み、通勤1分という環境で仕事に打ち込んでいたほどだ。

暮らしと仕事、遊びが交差する「曖昧な境界」

「小高パイオニアビレッジ」の建物自体も、前述の「曖昧な境界」という思想を反映している。設計を担当した建築家は「教会の曖昧な建築」というコンセプトを掲げ、全面アクリルパネルの壁からは光が漏れ出し、まるで建物自体が地域の「活気」を照らす灯台のようになっている。

通常のオフィスのように区切られた空間ではなく、さまざまな背景を持つ人々が自然に交わることで、新しい取り組みや価値観、そして共感し合える仲間との出会いが生まれる場となっている。

天職としてのコミュニティマネージャー、そして「臓器」としてのコワーキング

只野さんは、コミュニティマネージャーの仕事を「自分の天職」だと断言する。

彼の仕事はコワーキングの運営以外に、時にはエアコンのガス入れができる人を探したり、海外からのボランティア志願者とつないだり、地元のお祭りのプロデュースを任されたりと、守備範囲が非常に広い「カオス」なものだが、彼自身はそれを心から楽しんでいるのが判る。地域の人々に頭を下げながら、そのつながりや信頼を基盤に、困難を解決し物事を動かす力を高めていくことが、彼の重要な役割だ。

ところで、今後の目標として、只野さんは「遊びの領域から文化を生み出し、経済をドライブする」というモデルを追求したいと考えている。

満月の夜に海で相撲をとる「満月相撲」や、ピックルボールというスポーツの普及活動など、一見ビジネスとは直接関係ない「遊び」を通じて、人と人をつなぎ、地域に新たな文化とムーブメントを生み出す、それが彼が今後やりたいことだ。

それもまた、コワーキングが格好の舞台になる。コワーキングにはありとあらゆるテーマが持ち込まれ、それらもまた、遊びに通じる。そこからローカル経済を駆動するきっかけが生まれる可能性は高い。

しかし、課題もある。只野さんを含め4人の運営チームで、コワーキングと宿泊のバランスをとりながら、あまりに広い守備範囲をカバーするのは「リソース不足」という共通の課題に直面している。これは、ローカルコワーキング共通の課題でもある。

と言いつつ、そんな中でも、かつて地域で愛されたラーメン屋の復活プロジェクトを大手企業と連携して進めるなど、新たな挑戦を続けているというから、案外それも楽しみながら解決していくのだろうと、ぼくは思っている。

最後の、只野さんにとってコワーキングとは一言で言うと何か、という問いに対し、彼は「臓器」と答えた。これには、唸ってしまった。

「地域というものが、まるで人体のように栄養を取り入れて排泄し、フレッシュになりながらエントロピーの増大に抗うものだとすれば、コワーキングは、外から人を呼び込む際の終着点となり、プロジェクトを生み出し、新しい混ざりを生む。また、宿泊機能を通じて外貨を獲得するなど、経済的な側面も持つ。

地域が血の巡らない状態に陥り、だんだんと元気がなくなっていく状況において、コワーキングはまさに「血」を作り、「酸素」を運び、地域の躍動や脈動を生み出す「心臓」のようなバイタルな存在であると位置づけている。特に、地域そのものが一度「死にかけた」状況から復活していく上で、コワーキングはそのような存在になると、彼は考えている。

ホント、そう、コワーキングはまちの「心臓」だ。

「小高パイオニアビレッジ」は、単なる作業場所ではなく、まさに地域の心臓として、人、情報、そして新しい価値を絶えず循環させ、未来を耕し続けている。それが、震災復興に大きく貢献していることは論を俟たない。

と同時に、たとえ復興の途上になくとも、「小高パイオニアビレッジ」は他地域のローカルコワーキングの運営にも有益なお手本を示してくれている。ぼくもいずれおじゃまして、その実態をこの目で確かめたいと思う。

あ、そうか、そういう企画、しましょうかね。

ということで、20,000字あったドラフトを6400字ほどに編集したが、お時間あれば、ぜひこのビデオをご覧になって彼の言葉を聞いてほしい。

編〜-973x546.jpg)