〜トーキング・コワーキングVOL.29〜

(Text & 写真:伊藤富雄)

※この記事は「カフーツ伊藤のコワーキングマガジンOnline」の2025年7月12日の記事を一部編集して転載しています。

*****

昨晩の「トーキング・コワーキングVOL.29」は、福島県郡山市の「co-ba koriyama」を運営されている三部 香奈さんをゲストにお迎えして配信した。三部さん、ご参加いただきました皆さん、有難うございました。

実は「co-ba koriyama」さんには、コワーキングツアーを開始した2016年に一度おじゃましているのだが、それ以来、ずっとご無沙汰していて(すみません!)、実に9年ぶりにお話しする機会となった。

例によってYouTubeにアーカイブして一般公開しているので、見逃された方は、ぜひ、こちらをご覧ください。

「co-ba koriyama」のウェブサイトはこちら。

東日本大震災から3年。福島県郡山市で2014年に産声を上げたコワーキングスペース「co-ba koriyama」は、地域復興の想いを胸に、会計事務所を母体として誕生した。

運営する三部さんが語るコワーキングの本質は「未完成のジグソーパズル」。一人ひとりがピースとなり、協力して何かを創り上げていく現在進行形の協働の場が、ここにある。

震災復興から生まれた地域のハブ

「co-ba koriyama」の設立背景には、東日本大震災という大きな転機があった。三部さんは当時をこう振り返る。

「東日本大震災をきっかけに、会計事務所として何かもっと地域に開かれたような取り組みができないかと考えました。当時、コワーキングスペースは東北や福島県内にはほぼ存在しない時期でしたので、そういったものを県内で是非ともやりたいと思ったんです」

三部さん自身も震災当時は専業主婦として、0歳3ヶ月の息子さんを育てており、不安な中にあった。そんな中で参加した読書会が転機となった。

「読書会って言ってもただ本を読むんじゃなくて、集まった人たちで本の中から気になるキーワードを書き出して、地域や町のために自分ができることを考えようっていうイベントでした。当時は自分の生活や子育てでいっぱいいっぱいで、地域のためなんて考えたことなかったんですけど、そこに集まった人たちの話を聞いて刺激をいただいて、自分も何かできるのかもって思ったきっかけになりました」

この体験から、「単発のイベントじゃなくて、常にいろんな多様な人が集まって対話ができて、そこに参加することでそれぞれが気づきや学びを得て、次の一歩に繋がるような場所を作りたい」という想いでコワーキングスペースを立ち上げた。

このくだりに、個人的にビビビときた。というのも、ぼくも定例の勉強会を主宰していたとき、「月一回ではなくて、いつでもそこにいけばメンバーがいて、そこで教えたり教えられたりできる、ついでに電源とWi-Fiもあってノートパソコンがあれば仕事もできる、そういう環境を作ってくれないか」と言われたのがきっかけで作ったのが、日本初のコワーキング「カフーツ」だったから。

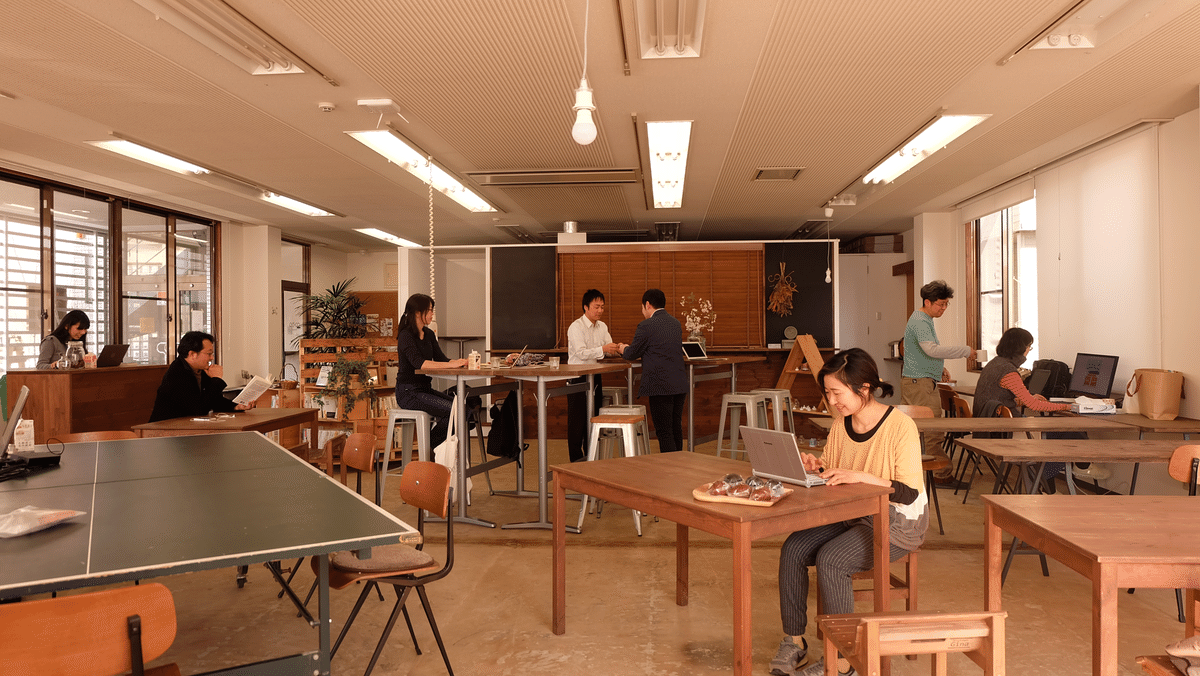

会計事務所の旧建物をリノベーションして作られたワークスペースは、基本的にオープンな設えで利用される。約40席の座席数に対して現在57契約を抱えるが、利用形態の多様性によってバランスを保っている。

「全員がいつも使ってるわけではないんです。住所だけ置きたいっていう会員さんもいらっしゃるので」と三部さんは説明するが、その通りで、固定席数にプラスアルファして月極契約を確保するのが、不動産賃貸借にないコワーキングの醍醐味。←ここ、案外、気づいていない方が多い。

平日9時から18時がコワーキングタイムで、夜間や土日は貸切利用として教室やイベントに活用される。この時間帯によって利用形態をガラッと変えられるのもコワーキングならでは。つまり、あるひとつのカタチに固定されないでフレキシブルに対応できる。

興味深いのは、あえてノイズのある環境を受け入れていることだ。

「会員になる方やワンデイ利用の方には最初にお伝えするんです。『うちはオープンスペースで多様な方が使っているので、とても賑やかですよ。もしかすると集中できないかもしれないけど大丈夫ですか』って。でも結構皆さん、『ちょっとノイズがある方が集中できるからいいんです』って言ってくれるんです」

このホワイトノイズが、かえって創造性を刺激する環境を生み出している。一方で、「中にはやっぱりちょっと合わないって言って、利用しなくなる方もいらっしゃる」のも事実だが、利用者を絞り込むことで、より適した環境を求める人たちが集まる仕組みができている。

実は、誰にでも好まれるコワーキングにしようとすると、かえって個性を失い、価値観を共有できたはずのコワーカーにも敬遠される。むしろ、そのコワーキングが目指しているところ、ビジョン、ミッションを明らかにして、その世界観、価値観に共感する利用者に絞るほうがコミュニティとしてうまくいく。

そのへんのことは、ここでも書いている。

あなたのコワーキングスペースを唯一の選択肢にする方法:今日のアウトテイク#268(2024-08-12)

裸足にトカゲ、コワーキングでやりたい放題のユーザーをどうさばくか:今日のノート#508(2025-04-09)

これからのコワーキングは目的、ビジョン、コミュニティ、そしてビジネスの持続可能性のバランスが大事:今日のアウトテイク#392(2024-12-14)

多様性こそが生み出す価値

その「co-ba koriyama」の最大の特徴は、利用者の多様性にある。コワーキングスペースというとパソコン1台で仕事できるIT系の人というイメージが強いが、そういう方はもちろんのこと、デザイナーやライター、コンサルタントの方も多いという。

具体的には、社会保険労務士、中小企業診断士、広告代理店、さらには太陽光発電コンサルタント、かと思えば警備会社の経営者まで、実に多彩な顔ぶれが集まっている。

「起業する上で必要なことは、会員さんの中でだいたいこと足りる感じです。警備会社の方には、イベントやる時の誘導員とかお願いしたりとか」

参りましたね。まさか、そこまでとは。

教室系の利用も、子供たち向けのプログラミング教室をやっている方、英会話教室をやってる方、あとはシニア向けのパソコン教室のコミュニティなど実に充実している。

また、シェアキッチン機能も重要な役割を果たしている。オープン当初から会員になったベーカリー志望の女性の事例は判りやすい。

「パンを試作して会員さんに試食してもらって、原価計算したり値段設定したりされてました。やっぱり値段設定って皆さんすごく悩むので、『これだったら実際いくら払う?』って直接聞いてましたね」

いわゆるフィールドテストだ。原価計算は会計事務所ならではの強みが発揮されている証。「最初は個人事業主で始めて、いずれ法人化するタイミングでも、会社設立に必要な手続きとかご相談に乗れるので」。そこまでバックアップしてくれると鬼に金棒(古い)。

協業によってコワーキングの理想形を実践

「co-ba koriyama」で特筆すべきは、メンバー同士の自然な協業関係だ。三部さんは開設当初からこの理想を描いていたという。

「案件を取ってきた方が、それを実際にやるのに同じ会員の仲間と一緒にやってるっていうのはよく見かけます」

「そういったことが起きたらいいな」という思いで運営していたと言うから、まさに図に当たったわけだが、もちろんコミュニティマネージャーが常駐していて、会員さんがどんな仕事してるかをすべて把握した上で、相談に来られたら『じゃ、この会員さんを繋ごう』ということも行っている。

この自然な連携を支えているのは、適度な規模感だ。

「いつもここで仕事されてる人数は多い時で20人ぐらいなので、顔が見える関係性だし、毎日顔合わせると自然に仲良くもなって、マネージャーが繋がなくても勝手に繋がったりとか」

また、例えば行政案件などは「co-ba koriyama」が受託の窓口になり、その仕事にふさわしい会員に担当を割り振ってチームとして取り組んでもいる。

これ、言い換えると会員を戦力に置き換えているということ。これこそがコワーキングだが、実はこれもまたローカルコワーキングの貴重な収益源でもある。つまりコワーキングを単に「場所貸し業」だと思い込んでいると、せっかくのビジネスチャンスを逃すことになる。←要注意。

さらには、会計事務所という母体の強みも最大限に活用されている。「会員さんでできる人がいない時は、会計事務所の顧問先の企業様に相談するとか」。既存のネットワークとコワーキングコミュニティが相互に補完し合う構造ができている。ずるい、あ、いや、羨ましい。

地域に根ざした学びと成長の場

「co-ba koriyama」のもう一つの顔は、多世代にわたる学びの場としての機能だ。設立の原点でもある読書会は継続的に開催され、他にも対話ができるようなイベントを開催している。

特にユニークなのが「スペシャリスト女子会」だ。この名前の由来について三部さんはこう説明する。

「女性はライフステージで働ける時間が制約されることが多いんです。出産、結婚、介護とか。ずっとフルタイムで働ける方は幸せですけど、そうはいかない時期もある。そういった時でも自分の能力を発揮できるのは、スペシャリストになることかなって思って、スペシャリスト女子会っていう名前をつけました」

スペシャリストの定義も独特だ。

「スペシャリストって言うと資格を取ってるイメージがあるかもしれないんですが、そうではなく自分の得意なことや好きなことを仕事にするという意味で。なので本当に多様で、専門職もいればハンドメイド作家さん、セラピストさん、女性ならではの興味関心や得意なこと、お料理もそうですし、そんな感じの多様な方が集まって」

残念ながらコロナ禍を経て定期開催は休止中らしいが、こういう同じ境遇にいる者の同士で教え合う機会は、ぜひ、復活してほしいと思う。

もうひとつ、これもコロナ禍以降、お休みらしいが、「社長のお仕事体験ワークショップ」では、幼稚園児や小学生を対象に起業家精神を育くむイベントを開催していた。

「子供たちに、今まで誰かにすごく喜んでもらった経験って何かあるかなって話を聞いて、興味関心を引き出すんです。例えば『おばあちゃんに会いに行った時に、久しぶりに来てすごく喜んでもらえた』みたいな話が出てくると、『じゃあそのおばあちゃんに喜んでもらえるビジネスって何かあるかな』って聞くと、子供たちなりに『おばあちゃんのためにこういうサービスやりたい』って考えるんです」

最終的には、

「代表取締役っていう社長の名刺を作ってあげて、将来『あの時に体験した者です』って言って、本当に会社作りの相談に来てくれたら嬉しいなって妄想しながらやってす」

あー、それはいいなぁ。そんな長期的な視点で地域人材育成を行うローカルコワーキングって最強じゃないですか。

コロナ禍が加速させた変化

2019年から2020年にかけて、「co-ba koriyama」の会員数は大きく増加している。グラフを見せながら「やはりコロナの中、2019年からぐーんと一気に増えまして」と三部さんは説明する。

その背景には働き方の大きな変化がある。

「コロナでフルリモートになって、首都圏の会社にいたけど実家のある郡山に戻ってきてっていう方が結構何人かいらっしゃいました。やっぱり自宅や実家では仕事も寂しいし、集中できないという理由もあって」

同時に、学びの場のあり方も変化した。

「コロナ前は地方って学びの場が首都圏に比べてすごく少なくて、熱心な方はわざわざ新幹線に乗って東京まで勉強会に参加したりしてたんです。そういった人たちが東京まで行かなくても郡山で首都圏のような勉強会に参加できるようにと思って、首都圏から講師を呼んだりもしてました」

が、コロナを経てオンラインでどこにいても世界中とつながれるようになり、今では郡山にいてもさまざまな勉強会にオンラインで参加できる時代になった。

そういうニーズは変わってきてる一方で、「リアルだからこそ得られる価値がすごく大切になってきている変化を実感している」と、三部さんは言う。その通りだと思う。

リアルに会うことの重要性は昨日も書いたが、立ち話でのちょっとした一言がものすごく大きな変化をもたらすことは確かにある。オンラインの場合、大切なインサイトがあったとしても、どこか上の空で消えてしまいがちだ。

Industriousが地元クラフトビール・メーカーとのコラボで提供する「つながりのためのサマービール」の2つの仕掛けがイイ:今日のノート#601(2025-07-11)

オンラインはもちろん無視できない。けれども、リアルはそれを大きく上回る価値を生む。

協同組合という新たな挑戦

ところで、三部さんは個人の取り組みにとどまらず、県内のコワーキングスペースを運営している方や、ビジネス系の教育事業をされている方たちと一緒に「福島県コワーキングスペース協同組合」を立ち上げ、代表理事を務めている。現在、10社が組合員になっている。

この協同組合では、福島県が開設した「福島駅西口インキュベートルーム」の指定管理運営を受託しており、三部さんは月に2回ほどここに赴き、起業相談に乗っている。

協同組合の強みについて、「私が得意なことを協同組合としてやることもあれば、co-ba koriyama独自でやることもある」と説明し、個人とネットワークの相乗効果を生み出している。

また、移住促進事業にも関わっている。

「コワーキングスペースで起業する方って移住してこられる方が結構多いので、そういった移住希望者の最初のきっかけ作りとかのイベントも県の事業として受託してやったり、学生のアントレプレナーシップ教育を受託してやったりとかしています。

一社だけだったら絶対無理だと思うんですけど、県内各地で頑張っているコワーキング運営者や起業家さんたちと一緒だからこそ受託できたと思います」」

一社では困難な規模の事業も、協同組合なら対応可能だ。これは、ぼくもコワーキング協同組合をやっている立場上、よく判る。時と場合によって使い分けができるのが、事業協同組合のいいところだ。

その事業協同組合については、過去に書いてるのでご参考まで。

協同組合の資金調達方法から、資本主義経済のエコシステムを変えるかもしれないスマホアプリについて

フリーランス新法と事業協同組合について:今日のアウトテイク#382(2024-12-04)

協同組合とコワーキングの親和性

この協同組合、特に事業協同組合という組織形態は、コワーキングと非常に親和性が高いと考えている。事業協同組合はそれぞれが得意分野を持つ人たち(個人、法人問わず)が共同で事業を行う仕組みなので、コワーキングの理念に見事にマッチする。

ただ、協同組合が主体となっているコワーキングは、今のところ、日本には見当たらない。探し足りないかもしれないが、協同組合の支援団体である全国中小企業団体中央会に助けていただいて調べたところ、なかった。

が、海外では協同組合の存在感が高まってきている。そういえば、日本でもワーカーズコープへの注目が集まるようになってきた。これからの時代に協同組合という共同体が重要な立ち位置を占める気がしている。

とすると、コワーキングとの関わりも多くのシーンでも見られるようになるはず。なので、このことはまた別の機会に書いておきたい。

これからやりたいことと課題は

三部さんがこれからやりたいことは「学校」の創設だ。

「コワーキングスペースをやっていて、対話の場を作ることで、皆さんが学びや気づきの場として『参加してよかった』っておっしゃってくださる方が多いんです。本当に多様な方が多様な学びができればと思って、会計事務所が提供できるコンテンツもあるし、コワーキングスペースの会員さんが持ってるスキルやノーハウのコンテンツも色々あると思うし、それをみんなでやる、協同組合みたいな感じで、多様な方が学べるカリキュラムがいっぱいあって選べるような、そういったものが地域にできそうな気がしてるんです」

それを、「別に学校法人にするとかじゃなくて、学び場、寺子屋みたいな感じ」でイメージしているという。

具体的には、

「その時代に合わせて学びたいことが出てくると思うし、リスキリングもそうですし、自分のやりたいことを見つける場とか、いろんな人の話を聞いて、一人一人の将来の自己実現に向けた気づきや学びの場を提供できるようなイメージの学校」

を構想している。

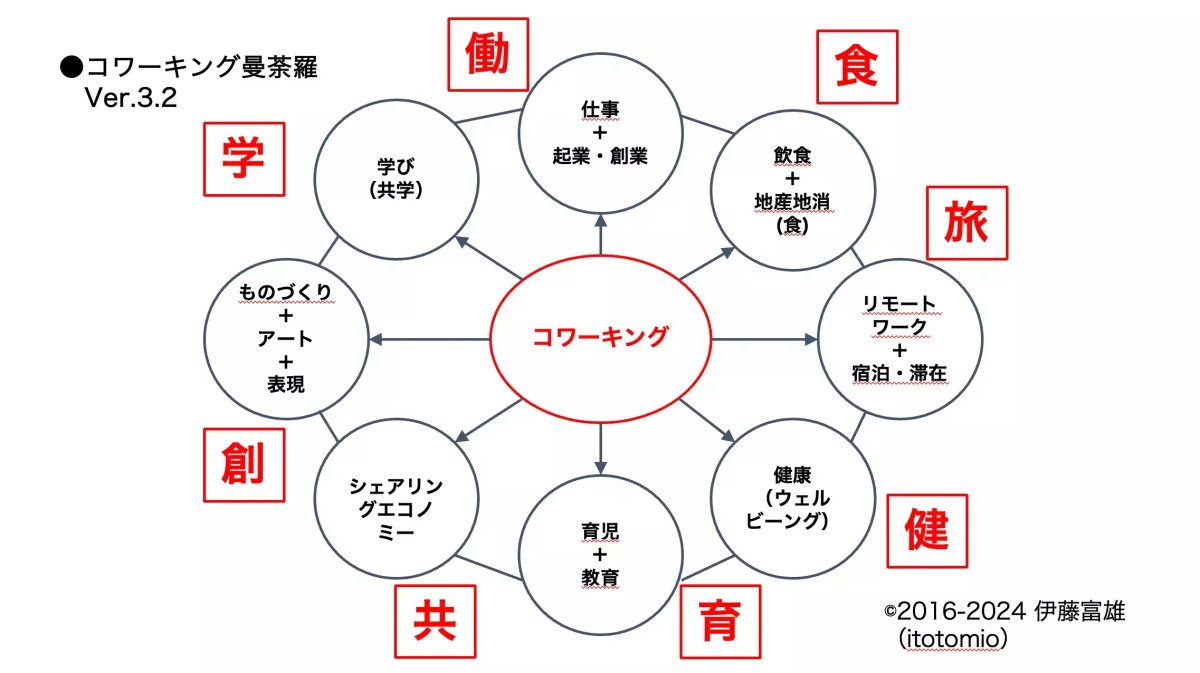

まさに「コワーキング曼荼羅」で表されるあらゆるテーマがそこで交差するはず。

一方、課題については、

「地元にはたくさんの学びの場がすでにあるんですけど、そういった人たちとも一緒にやっていけたらいいなと思って。競合とか勝ち負けじゃなくて、生徒を取り合うとかじゃなくて、そういう感覚を共有できる人を見つけたいっていうのが課題」

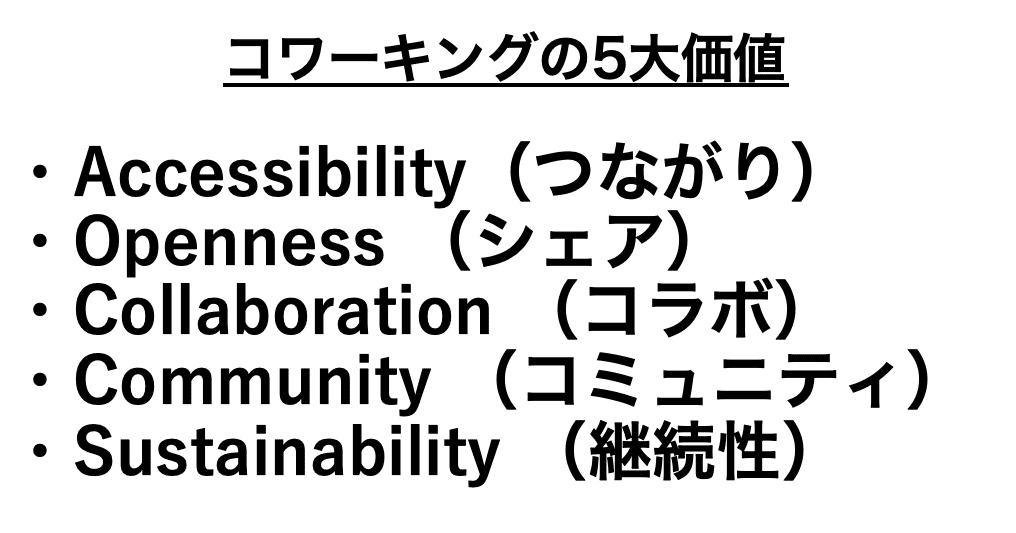

と語っている。これもまた、「コワーキングの5大価値」に合致する考え方だ。

ややもすると同業者を「競合」、もっと言うと「敵」と考える向きもあるけれども、ことコワーキングに関してはそれを「仲間」と捉えて、協業・協働・共創関係に持っていきたい。

それぞれの個性、カルチャー、得意分野を活かして相互に補完し合う関係を築き、成果を分け合う。そのほうが長い目で見たとき、実利も多いはずだ。

コワーキングとは未完成のジグソーパズル

さて、対談の最後、三部さんはコワーキングを「未完成のジグソーパズル」と表現した。

「いろんな会員さんや運営する人みんなが一つ一つのピースで、それがパチッと合うとすごい完成した何かができる。いくつかピースかけてても不完全で寂しいけれども、とりあえず形はなしてる。そこには完成はないなと思っていて、未完成のジグソーパズル。現在進行系なんです」

この言葉は、コワーキングの本質を見事に言い当てている。完成を目指すのではなく、一人ひとりが持つ能力や経験というピースを組み合わせながら、継続的に新しい価値を創出していく。時にはピースが入れ替わることもあるだろう。しかし、その変化こそが活力の源泉なのだ。

「みんなで補完し合うイメージで、私もそうだし、仲間として、当事者として」という三部さんの言葉が示すように、運営者自身もまた一つのピースとして参加している。ぼくとまったく同じ考え方でウレシクなってしまった。

震災復興から始まり、地域の多様な人材が集う場となった「co-ba koriyama」。そこで実践される協働の姿は、全国のローカルコワーキングにとって貴重な示唆を与えている。

未完成だからこそ無限の可能性を秘めた、このジグソーパズルの今後の展開に、これからも注目したい。

またまた長くなってしまったが、お時間ある方はぜひYouTubeをご覧ください。

編20250711〜-973x545.jpg)