〜トーキング・コワーキングVOL.30〜

(Text & 写真:伊藤富雄)

※この記事は「カフーツ伊藤のコワーキングマガジンOnline」の2025年7月18日の記事を一部編集して転載しています。

*****

昨晩の「トーキング・コワーキングVOL.30」は、愛知県名古屋市のコワーキング「プロコワ」を運営されている久米 由浩さんをゲストにお迎えして配信した。久米さん、ご参加いただきました皆さん、有難うございました。

例によってYouTubeにアーカイブして一般公開しているので、見逃された方は、ぜひ、こちらをご覧ください。

「プロコワ」さんのウェブサイトはこちら。

-07-20-2025_09_22_PM-1024x571.png)

実はぼくは「プロコワ」にはまだおじゃましたことがないのだが、今回の久米さんのゲスト出演は、以前、「トーキング・コワーキングVOL.22」に出演いただいたいのくちみやこさんのご紹介で実現した。いのくちさん、有難うございました。

人と人の「ご縁」をつなぐ「ZENキューブ」副館長のいのくちみやこさんは銭湯の番台の女将さんか、はたまた三助か | コワーキングプレス

さて、その久米さんは映像制作会社のプロデューサーとして、20年間で約500本のCMと約300本のPRビデオを制作してきた実績をお持ちだ。まさにプロ中のプロ。

CM制作は20〜30人規模の大人数で行われ、監督、カメラマン、照明、音声、スタイリスト、メイク、CG、美術、編集、録音、音楽制作、ナレーションなど、多岐にわたる専門家が一致協力して取り組む、大掛かりな仕事だ。お気づきかと思うが、もうその事自体、コワーキングと言える。

久米さんはプロデューサーとして、顧客である広告代理店から依頼を受け、彼らの要望を形にする役割を担う。ただ、仕事の構造はピラミッド型であり、顧客の意向を最優先する働き方が求められた。そこが、久米さんがコワーキングをはじめることになった起点になる。

働き方への疑問とコワーキング設立の経緯

久米さんの仕事は「顧客のやりたいことをやる」という姿勢で、自身のやりたいことではなかった。キャリア20年の後半、約8〜10年間は労働が過酷になり、「お金の奴隷」のように感じ、顧客の顔色を伺いながら仕事をするようになり、「嫌な顔ができなくなってきた」と振り返る。

雇われの身ならば当然と考える人もいるだろうが、それでは持てる能力を十分発揮できないんじゃないかと考える人もいる。ぼくはそう。

売上は上がったものの、自身の幸福度が低下し、スタッフも楽しそうに仕事をしていない状況に直面した。この経験から「頑張ることが人を不幸にさせる」と感じ、自身の人生の目的や働く意味が分からなくなった。それはヤバイ。

そんな中、一宮市のコワーキングスペースに行ってみた。2015年頃と当時としては早い時期に開設されたこのコワーキングで、多様な業種のフリーランスが集まり、皆が非常に楽しそうに仕事をしているのを目撃する。

その場は「自分らしくいられる」と感じられ、久米さん自身の現実とは真逆の居心地の良さを覚えた。この体験がきっかけで、クリエイティブなフリーランスが増えるならば、彼らが楽しく交流し、仕事ができる場を自ら作りたいと考えるようになる。

当時専務を務めていた自身の会社で、柔軟な働き方ができる新しい制作会社としてコワーキングスペースを社内に導入するアイデアを3年間かけて提案した。しかし、上層部にコワーキングの価値を理解してもらえず、結局実現しなかった。

会社が「お金があれば幸せになる」という方針に対し、久米さんは「映像が好きで集まった仲間が楽しそうに仕事をするのが会社の財産」という考えを持っていたため、価値観が合わなかったという。まあ、コワーキングなんて経験ない方にはなかなか理解されないのは、今でもそうだ。

で、会社での実現が不可能となり、どうしたかというと、自身で本業とは別にコワーキングスペースを作って運営を始めた。当初は運営スタッフを雇っていたが、毎月90万円の経費が消えていくため、ついに会社を辞めて「プロコワ」の運営に専念する覚悟を決める。

久米さんは「コワーキングを作りたかったというより、働き方を変えたかった」という強い思いが原動力にあったと語る。←この信念を貫くところを見習いたい。そう、コワーキングはそれ自体が目的ではなく、働き方を変えるための手法、仕組みであり、人と人をつなぎ、コラボを通じて価値を生むための装置だ。

プロコワの運営哲学「自分らしく働く」

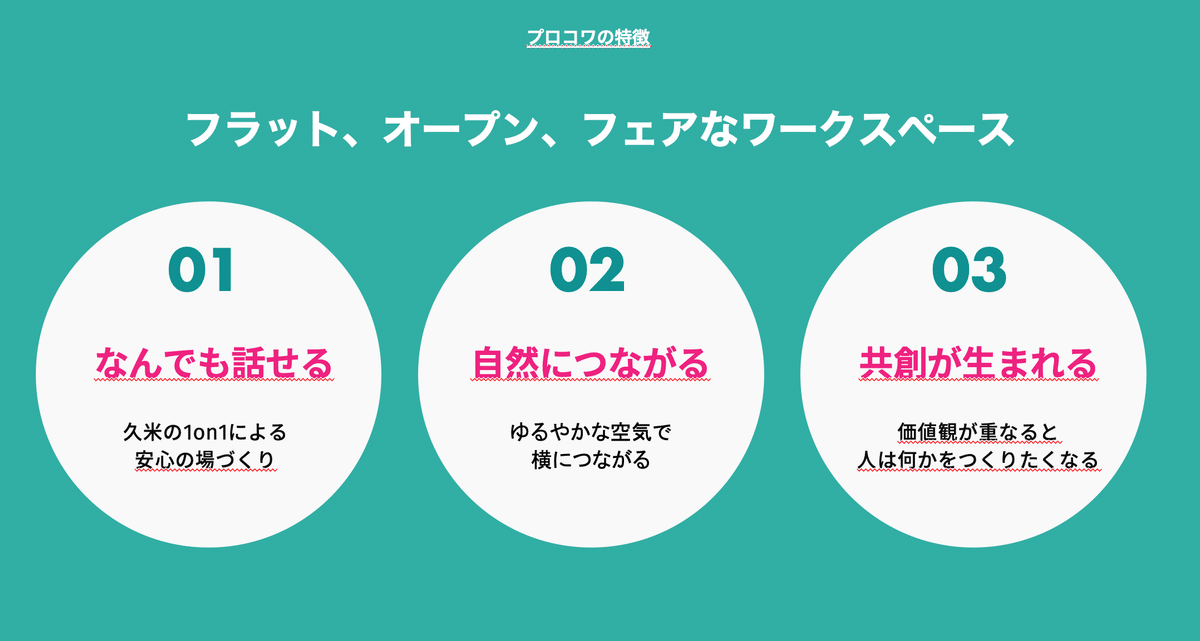

その「プロコワ」の運営における大きなテーマは「フラット、オープン、フェアなワークスペース」だ。

そして久米さんは、皆が「自分らしく働く」ことを実現するため、以下の3つのポイントを重視した運営を行っている。

- 何でも話せる(心理的安全性) 久米さん自身が「ワンオンワン」という対面での対話の時間を設け、訪れる人々の話を「100%否定せず、丸ごと受け入れる」ことを実践している。彼には相手の「面白いところを見つける」という特性があり、この姿勢が相手の安心感を生み、心を開かせる。その結果、会話が活発になり、情報共有が促進される。

- 自然につながる 心理的安全性が確保されることで、人々は自然に横のつながりを持ち始める。意図的に「つなげよう」とするのではなく、人それぞれにブロックがある中で、オープンな態度で接することで自然な人間関係が築かれる。

- 価値観が重なると人は何かを作りたくなる(共創の促進) 価値観が共有されると、人々は「今度こんなことやってみないか」「一緒に何かやろう」といった形で、自発的に共創が生まれるという。コワーキングマネージャーが無理に共創を仕掛けるのではなく、自然にそれが生まれる空気を作ることが重要だと考える。 久米さん自身もプロコアの利用者として、この場で他のメンバーとの共創関係を結び、自身の仕事に結びつけている。

これは、コワーキングを運営する上でキモになることばかりだ。最も重要なのはコミュニケーション。そこからつながりが生まれ、共創関係が育まれてコトが起き、価値を生む。コワーキングはこのサイクルを回すことが大事。

久米さんは「プロコワ」を「働き方の交差点」と位置づけている。現在の「経済優先主義の社会構造」では「自分らしく働く」ことが難しいと感じ、「働き方を変えて、物づくりを変えて、個人個人が自分らしい働き方ができる世界を作って、社会をひっくり返したろうぐらい」という大きな目標を抱いて、その変革に日々挑戦している。

つまり、彼のテーマはコワーキングではない。働き方だ。「働く環境を変えること」と「異業種と交わること」が、「自分らしい働き方」の実現に非常に重要だと久米さんは強調する。

常に同じ場所で同じ人たちと同じ考え方で仕事をしていては、新しい自分にはなれない。自ら動き、環境を変え、異業種の人と交わることで、多様な価値観を知り、自身の常識を崩していくことが必要だと考えている。この理念に基づき、「プロコワ」では「年齢も職業も関係なくフラット」な関係性を大切にしている。

プロコワの利用者層

「プロコワ」の利用者は、フリーのクリエイターが6〜7割を占めるものの、法人のオフィスとしての利用など、さまざまなニーズを持つ人々が混ざり合う。主な利用者は「今を変えたい人たち」であり、以下のような人々が挙げられる。

- 自分の事業を持ち、次の展開を模索するフリーランスや一人社長

- 独立したばかりのフリーランス

- 副業(複業)に挑戦している会社員

- 働き方や生き方を見直したい20代から60代の人々

彼らは年齢や立場は異なるが、共通して「自分らしく生きたい」「自分らしく働きたい」という思いを持つ人々だ。属性の違う人たちが混ざり合うことで起こる化学反応が大いに期待できる。

「稼ぐコワーキング」とランサーズとの連携

ぼくはコワーキングスペースの収益モデルとして、単なる利用料金だけでなく、メンバーがチームを組んで仕事をこなし、そこから収益を上げる「稼ぐコワーキング」になることが重要だと考えているのだが、久米さんもこの点では意見が一致した。

ただし、仕事案件があることを餌に、利用者を誘致するようなことには抵抗があると言う。もちろん、ぼくもそうだし、そんなことはしたことはない。

ただ、案件がコワーキングに持ち込まれて、それをそれぞれ得意分野を持つコワーカーでチームを組んで取り掛かることはある。その時のためにコワーカーにプロフェッショナル集団にベンチ入りしておいてもらうことが、利用料金以外の収益モデルにつながる。

聞けば「プロコワ」はランサーズが運営するフリーランスコミュニティ「新しい働き方ラボ」と連携しているとのこと。これは、オンラインでの仕事が中心のランサーズ利用者が、リアルな場での学びや刺激を得ることを目的に、コワーキングスペースと連携して作られたプロジェクトだ。「プロコワ」も「新しい働き方キャンパス」としてこの活動に加わっている。

実はこの6月から、「リアルが、働き方を変える実験。〜半年間、“コワキ”を活用すると、働き方はどう進化するか?〜」という実証実験が「プロコワ」ではじまっている。(コワキって何かと思ったらコワーキングのことらしい。こういう約め方には個人的に抵抗あるが、ま、ヨシとしよう)

これは、一人で働くことに慣れているフリーランスが、リアルな場(!)つまりコワーキング)に足を運ぶことで働き方はどう変わるのか?を、「プロコワ」を舞台に、半年間にわたって“共創”のプロセスを体験し、自分の働き方をアップデートする社会実験。現在、8名の参加者がいる。

この実験は、仕事からアプローチするのではなく、「自分らしさ」を見つけてそこにはまる仕事を見つける「自分らしさアプローチ」というプログラムを体系化し、その効果を検証するものだ。

自身のブランディング要素も取り入れ、自分らしい働き方を現実的に作っていくプログラムであり、その結果が良好であれば、これを新しいサービスとして事業化し、多くの「モヤモヤしている」人々に提供したいと考えている。

そして、この実験を通じて、コワーキングで働く人がどのように進化していくのかを「見える化」し、コワーキングの価値を高めていきたいという想いがある。ただ実験して、はい、終わりじゃなくて、その先まで考えている。いいですね。

スケジュールはこんな感じ。

- 6月:問いのタネを見つける

・キックオフでモヤモヤを言語化し、日常の気づきを集める - 7月:“自分らしさ”を深掘る

・久米プロデューサーの1on1で強み発掘、問いを磨く - 8月:プロコワ利用者から刺激を受ける+スキル棚卸し

・利用者にインタビューし、異なる働き方や価値観に触れる

・研究員同士のスキルやリソースを見える化し、共創のタネを探す - 9月:共創プロトタイプ+効率化実験スタート

・組み合わせたリソースで小さな共創プロジェクトを立ち上げる

・働く場所(プロコワ)での効率・変化も記録し検証 - 10月:発信・巻き込みに挑戦

・SNSやイベントで問いや活動を見せて反応を得る - 11月:共創イベント開催

・共創のプロセスや成果をリアルで共有する場づくり - 12月:問いを振り返り、次へつなぐ

・半年の変化をアウトプットし、「次の問い」を持ち帰る

詳しくはこちらを。

新しい働き方実験(第5期)指定企画の概要【プロコワ】リアルが、働き方を変える実験。〜半年間、“コワキ”を活用すると、働き方はどう進化するか?〜|新しい働き方LAB – Lancers

YouTubeチャンネル「フリーランスどお?」

もうひとつ、忘れてはならないのが「プロコワ」の公式YouTubeチャンネル「フリーランスどお?」だ。

名古屋で活躍するフリーランスやユニークな人々をゲストに招き、彼らの働き方のヒントや生き様を提供している番組。久米さんはお酒を飲みながら話すような緩い雰囲気で番組を進行しているのだが、ゲストのリアルな話が非常にオモシロイ。というか、「あ、そうか」と参考になる話が多々出てくる。

今日も19時から配信していたが、ぼくが「あ〜、これはヤラれた」と思ったのはこの吉永亜嵐さんの回。

「フリーランスとしてどうしたらうまくいくか?」という問いに「やりたいことをやるべき。稼げるから動画編集のスクールに行って動画編集しても、絶対、飽きる。興味がないと、無理。例えば、人と戯れるのが好きでなければイベント事業なんてできない」と言い切るところは、ただの精神論ではなくて、自身の経験から出てくるインサイトだけに説得力ある。

ビジネスの考え方にもなるほどと思うところがあるので、フリーの方、ひとりカンパニーの方にはご覧になることをオススメする。で、この方、まだ29歳って、どんだけ悟りが早いの?というか、ぼくが遅いのか。そうか。

ユニークな料金体系「差し入れドロップイン」

ところで「プロコワ」には、通常の1日1500円のドロップイン利用の他に、「差し入れドロップイン」というユニークな制度がある。

これは、1500円相当の差し入れを持参すれば、1日利用が可能となるシステム。持参された差し入れは皆でシェアされ、利用者間の交流やコミュニケーションのきっかけにもなっている。これもいいアイデアですね。

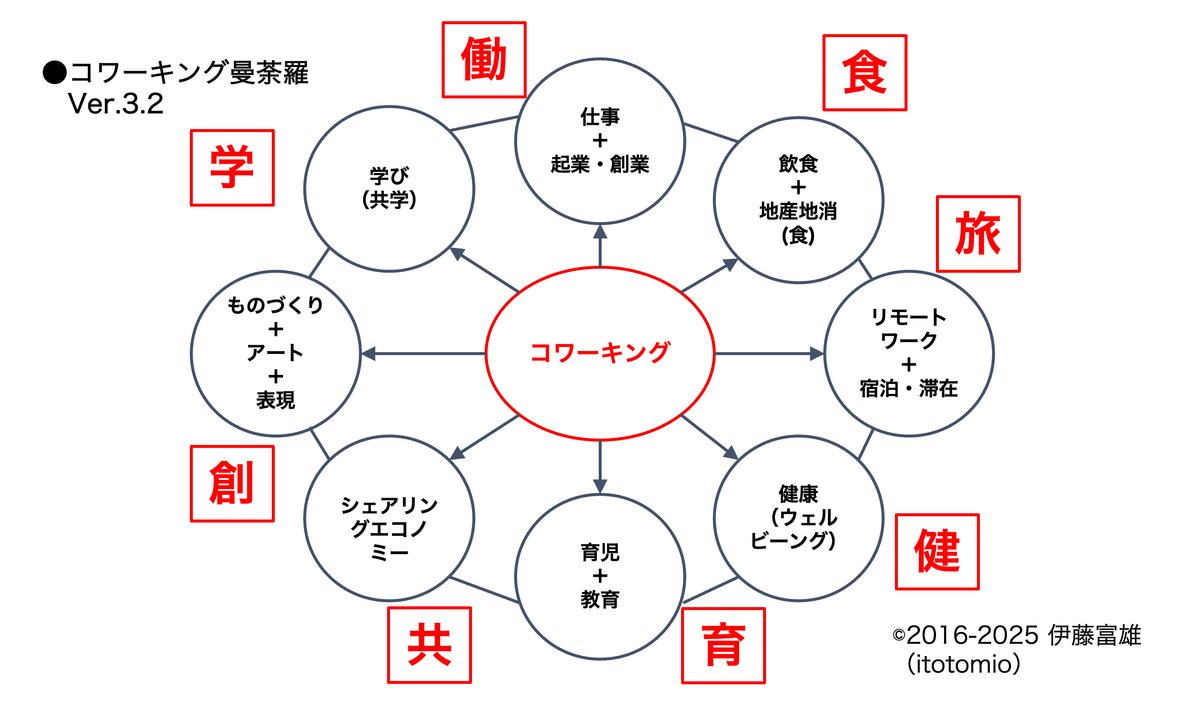

「食」は人と人をつなげる最強のツールだ。だから、「コワーキング曼荼羅」にも「食」がある。

久米さんは「コワーキング曼荼羅」をご存じなかったが(ご存じなくても全然構わないのだが)、ちゃんとやっておられた。うちでもやろうか。

これからやりたいことと課題は

さて、久米さんがこれからやりたいことは、「自分らしく働く」という言葉を、「朝活」や「育メン」のように、社会に浸透し誰もがその意味を理解できる「社会記号」にすることだ。さすが、このへんがCMプロデューサーの発想ですね。

メディアと連携し、自分らしく働く人々の実態を追った取材記事や番組などを通じて、この概念を社会に広めていきたいと語る。その「社会記号」が普及すれば、コワーキングスペースが働く場として一層注目されるはず。素人考えだが、コンテストしたら面白んじゃないかしらね。

一方で、課題としては、コワーキングスペースが依然として「単に働く場所」という一般的な社会認知に留まっていることだ。実際には「人がつながったり、自分らしい働き方を実現できる」コワーキングスペースが多く存在することを、より広く理解してもらいたいと考えている。まったく同感。頑張ろう。

未来のコワーキング運営者へのアドバイス

さらに「これからコワーキングをやりたい人にどんなアドバイスをしたいか」という問いに、久米さんは「オーナーの色」を出すことを強調した。おー、これまた、ぼくと同じ意見。

コワーキングを「商売の道具」として、仕事の斡旋をちらつかせながら会員を募集するような方法はうまくいかない可能性があると指摘する。そのようなやり方は、メンバーに「商売の道具」と見なされ、仕事が途切れた際に利用者が離れることにつながるという。

それよりも、「なぜコワーキングをするのか」というオーナー自身の目的や価値観を明確にし、それを言語化することが大事だ。訪れた人にどうなってほしいか、そのために何をするのかという「ブランディング」が重要であり、オーナー自身の思いや価値観をしっかり掲げることで、コミュニティの幸福度を高められる。

これは、毎度おなじみのCat Johnson氏が言ってる「あなたのコワーキングが何を目的とし、誰のためにあり、どこに向かっているかを宣言すること」で、そのコワーキングの持つ世界観、価値観を表明でき(つまり、ブランディング)、そこに共感する人たちが利用するようになり、コミュニティの仲間になる、ということ。これ、最高のアドバイスですよ。

あなたのコワーキングスペースを唯一の選択肢にする方法:今日のアウトテイク#268(2024-08-12)

コワーキングのコミュニティはストーリーテリングからはじめよう:今日のアウトテイク#475(2025-03-07)

そして、最後の質問、久米さんにとってコワーキングは一言で言えば何か?に対して、「仲間集め」であるとのお答えだった。まさに、それ。

自身の波長に合った人たちが周りにいることで、幸福度が高まるという。これは依存関係ではなく、それぞれの自立した関係性の中でのつながりであり、心理的に安全な「大人の関係」だと定義する。

久米さん自身にとっても、周りの人々にとっても「仲間集め」の場として、コワーキングに価値を見出している。そうして、「自分らしく働く」ことを実現する。それでこそ、コワーキングですね。

お時間ある方はぜひビデオをご覧ください。

編〜20250718-973x542.jpg)