〜トーキング・コワーキングVOL.9〜

(Text & 写真:伊藤富雄)

※この記事は「カフーツ伊藤のコワーキングマガジンOnline」の2025年2月22日の記事を一部編集して転載しています。

*****

昨晩の「トーキング・コワーキングVOL.9」は、長野県佐久市の「iitoco!!」の江原 政文さんをゲストにお迎えして配信した。江原さん、ご参加いただきました皆さん、有難うございました。

配信後、YouTubeでアーカイブして一般公開しているので、ぜひ、こちらでご覧ください。

江原さんは会計事務所で10年勤務した後に独立し、2016年に地元の佐久市初のコワーキング「iitoco!!」を開いた人だ。それは、独立後に松本市ではじめてコワーキングを経験したことに由来する。

普通、会社に勤めているとクライアントとサービス受託者のあいだでパワーバランスが働いて上下の縦の関係が生まれるが、コワーキングはまず「人」からはじまって、雑談から仕事を受託したりする、つまり横の関係性で成り立っている。

そのことに「なんだこの、仕事なのに楽しい空間は」と衝撃を受けたと言う。判る。コワーキングは、やっぱり「人」なのだ。

それをひとりではなくて二人ではじめたのもよかった。ぼくもひとりではじめたクチだが、何でも自分ひとりで考えて行動しなければならなかったので、随分回り道や失敗をした。

そうではなくて、何人かでチームを組んでやると、何か課題があっても多角的に検討して、役割分担して行動できるし、第一、そのほうが速い。それにそのメンバーそれぞれの人間関係をコワーキングにつなげられる点も無視できない。その点、江原さんは賢明だったと思う。

江原さんのコワーキングにまつわるカツドウで、まず挙げておかねばならないのが「地域複業」だ。で、ローカルでこれから楽しく生きていくには複業かなと思い立ち(ここで言う複業はパラレルワークのほうの複業)、仲間を集めてスタートしたのが「うちやまコミュニティ農園」でのカツドウだ。

これは「うちやまコミュニティ農園」に、江原さんが当時運営責任者だった「ワークテラス佐久」の会員がジョインする形ではじまったんだそうで、主に東京の仕事をリモートワークする人たちが参加し、ゆくゆくは自分たちで米作りもしようというプロジェクト。←こういうことができる環境が羨ましい。

それから、「農業複業化プロジェクト」へと発展し、併せて、竹林問題を解決する「millplot」を発足させるなど、単に楽しみでやっているのではなく、ちゃんと社会の課題に向き合って成果を出しているところは見習いたい。

この話、コワーキングと全然関係ないように聞こえるかもしれないが、プロジェクトに参加する人たちが共通の目的意識を持ち、役割分担してコトにあたる、というのは、それまさしくコワーキングの基本原理であり理念でもある。

事実、江原さんも、こうしたカツドウに参加する人には「コワーキングとは何か」をちゃんと説明しているらしい。さすが。それを理解する人たちで構成されるチームは、強い。

そうこうしていくうちに、メンバーがどんどん自分の内発的動機からいろんなものを生み出していく。

例えば、ある企業が畑を借りて体験型の農園を始めたりだとか、江原さんたちが作った米や大豆を使って地域の人のための食堂を始めたりだとか、さまざまなプロジェクトが動き出している。

中には、さる上場企業の福利共生事業としてその会社の社員が佐久に定期的に訪れ、農家のお手伝いしたりしていて、その数、200人というから本格的だ。

また、3人がスピンアウトして自分たちで1.5反の田んぼを借り、指導を受けずに米作をはじめたり。江原さんもそのメンバーのひとりなのだが、なんと今や完全に自給できているらしい。←またまた羨ましい!

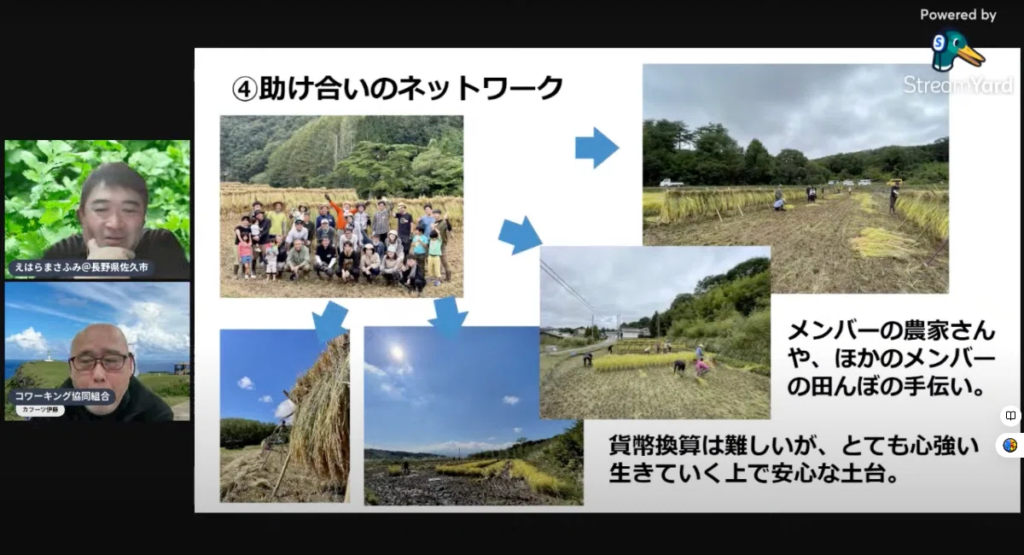

さらにもっといい話が、農園のメンバーがそれぞれにカツドウを始めていて、5箇所ぐらいの田んぼで米作しているのだが、メンバー同士で稲刈りなどをお手伝いに行ったりしている、つまり、仲間が手を貸しているという。それ、まさしくコワーキング。

江原さんはそれを「手間を考えて時給換算すると微妙だが、それよりも暮らしていく上の安心感を得られたと思う」と言ってる。

メンバーもさっき言ったような面白い人たち、いろんな専門性持った人たちばっかりなので、本当にコワーキングが起きてきているっていう感じがしてますね。だから本当に僕の中で、一番コワーキングの場所が実はこの農園だったりします。

いい話だなぁ。仲間がいるからできることがあり、そこに安心感を感じる。これ、コワーキングの隠れたベネフィットじゃないですかね。

都会のビルでひとりノートパソコンをパチパチしてることがコワーキングだと思っている人に、ぜひ、このビデオを見てご自分で江原さんの話を聞いてほしい。そうじゃないのですよ。ホント。

で、こうしたカツドウを続けつつ、江原さんはなんと無店舗でコワーキングをはじめた。その経緯はビデオで確認していただくとして、お話を聞いていてビビビときたところだけ書いておく。

まず、以前に運営していた「ワークテラス佐久」では、自身の理想とする人と人との交流の場としてのコワーキングになかなかできなかった、だからそれを「外に出した」というところ。あえて、枠から出たんですね。

じゃ、どこで?というと、佐久市内のカフェや旅館や、そして農園などを利用して「どこでもコワーキングイイトコ」と名付けて展開している。つまり、市内のオモシロイ場所にコワーキングというものを持ち込んでいる。いわば、逆転の発想だ。

ややもすると、コワーキングは場所ありきと思いがちだが、全然、そんなことはない。場所はどこでもいい。むしろ、その前に人を集めることを考えるべきで、ぼくらも(大昔だが)公園やビーチで「外コワーキング」とか言ってやったものだ。

で、ここで非常に重要なことが起こる。「iitoco!!」のメンバーもやってくるし、元々、そのカフェなり旅館なりに出入りしている人も参加してくれる。すると、コミュニティとコミュニティがクロスする。そうして、新しいつながりを作れる。そこでまた、オモシロイ発想が交換され、新しいプロジェクトがはじまったりする。

ぼくはこれをコミュニティ間の「汽水域」と言ってるが、その「汽水域」を作るのもコワーキングの担うべき役割のひとつで、そこを出たり入ったりするうちに人のつながりがタイトになっていく。

ここで江原さんも、こう言ってる。

ぼくの知らない人に出会えるというのが大きいかもしれないですね。例えば、「どこでもコワーキング」の企画を持ち込んだ旅館に出入りしている人は知らないけれども、その旅館の女将さんつながりでやってきたりする。そこで「コワーキングとは何か」を説明すると、皆さん、「あーそういうことか」と判ってくれる。そうして、だんだんコワーキングする人が増えたらいいなと思っている。

やっぱり、こういうリアルな体験が、モノを言う。書いてあるものを読んだり、映像を見たりしただけでは、なかなか理解できない。自分で体験してみて、はじめて判る。実感することの大切さをあらためて思い知る。

最後に江原さんに「コワーキングを一言で言うと」と聞いた、その答えも、コワーキングの本質をズバッと衝いた一言だった。それは、皆さん、ビデオで確認ください。