〜トーキング・コワーキングVOL.10〜

(Text & 写真:伊藤富雄)

※この記事は「カフーツ伊藤のコワーキングマガジンOnline」の2025年3月1日の記事を一部編集して転載しています。

*****

昨晩の「トーキング・コワーキングVOL.10」は、福岡県北九州市のコワーキング「秘密基地」の岡 秀樹さんをゲストにお迎えして配信した。岡さん、ご参加いただきました皆さん、有難うございました。

配信後、YouTubeでアーカイブして一般公開しているので、ぜひ、こちらでご覧ください。

「秘密基地」は2013年、ビリヤード場だったフロアを改装してオープンしたコワーキングだ。

実はこの「トーキング・コワーキング」の第1回目が、2016年4月の「秘密基地」だった。考えたらそれ以来の付き合いなので、もう12年になる(遠い目)。

当時、各地のローカルコワーキングを訪ねて回る「コワーキングツアー」を思い立ち、一番最初の訪問先が福岡県で、「秘密基地」はそのひとつめのコワーキングだった。つまり、最初のツアーの目的地。

そこで、ぶっつけ本番でトーキングして、しかもなぜかライブで配信してた。

岡さんは元々建築畑の人で、イギリスでの留学経験があるのだが、今回はそこから話が始まる。というのも、そこがその後、「秘密基地」を創業するに至る原点だからだ。

そこから今日に至るまでの「秘密基地」の道程には、学ぶべき話題が山のようにあるが、そのはじめておじゃました8年前、ぼくが特に「秘密基地」ってスゴイなと思ったのは、このスローガンだ。

集めて、混ぜて、繋げて、尖らせる

個々に個性や得意領域を持つ者たちを集め、それまで接点のなかったのを混ぜ込んで繋ぎ、チームにすることでさらにその強みとするところをエンパワーする、そんなふうにぼくは解釈しているのだが、まさにコワーキングの本質をつく言葉だと思う。

岡さんは中でも「尖らせる」が最も重要だと言う。ぶっちゃけ、集めて混ぜて繋げることは、だいたい誰でもできそう。だが、それをどう「尖らせる」か、最初は小さく始めて、そこからどうその能力を高めていくか、を意識した、と。←ここ大事ですね。

そこまで考えて理想とするコミュニティを設計し、実行しているという点で、数あるローカルコワーキングの中でも「秘密基地」は群を抜いている。

事実、その後「秘密基地」でスタートさせた起業創業セミナーの「創生塾」は、集まって来たメンバーが各自の能力を向上させ、各自の得意分野で講師を務めるようになったという。

驚くべきは、この「創生塾」の過去10年に亘る受講者数は、なんと2万人(!)に届こうとしている、ということ。しかも、そこから起業した人も80社に上る。スバラシイ。

急いで付け加えておくと、2万人は延べ人数であってユニーク人数ではない。中には、何度も受講する人もおられる。

しかし、そこが肝心で、ビジネスクラスのカリキュラムも、時代の変化や世の中の情勢によって常にアップデートされていく。当然、カリキュラムもそれに即して更新される。

リピートして受講するのはその重要性に気づいていて、かつ、「創生塾」の講義に信頼を寄せている証拠に他ならない。←これは「秘密基地」の価値であり、当然、ブランドになっている。

北九州市も政令都市の一つだが、例に漏れず人口減少が続いている。その危機感を共有し、いかにしてまちを活性化していくかを、岡さんたちは常に真剣に考えている。

「創生塾」で創業者を育むのも、その課題に対する解決策として、まちづくりに貢献することにつながっている。←ここも大事。ただの「作業場」ではないのだ。

それが評価されてのことだと思うけれども、この「創生塾」の講義を7割受講した創業者には、日本政策金融公庫から融資を受ける際、金利が0.3%下げられる特典があるらしい。そういうお墨付きを得られるぐらい、この講座、というか「秘密基地」の存在感は際立っている。

となると、当然、自治体も彼らを頼りにする。そのひとつが、「北九州フードフェスティバル」だった。

市内の飲食店に声をかけてブース出店していただく「食」のイベントだが、多い年で3万人が集まったと言うから、これまたスゴイ。

ちなみに、こういうカツドウを岡さんたちは別の会社を作って実行している。その名も「一般社団法人まちはチームだ」という。もう、会社の目指すところをそのまんま表す名前として金メダルを授与したい。

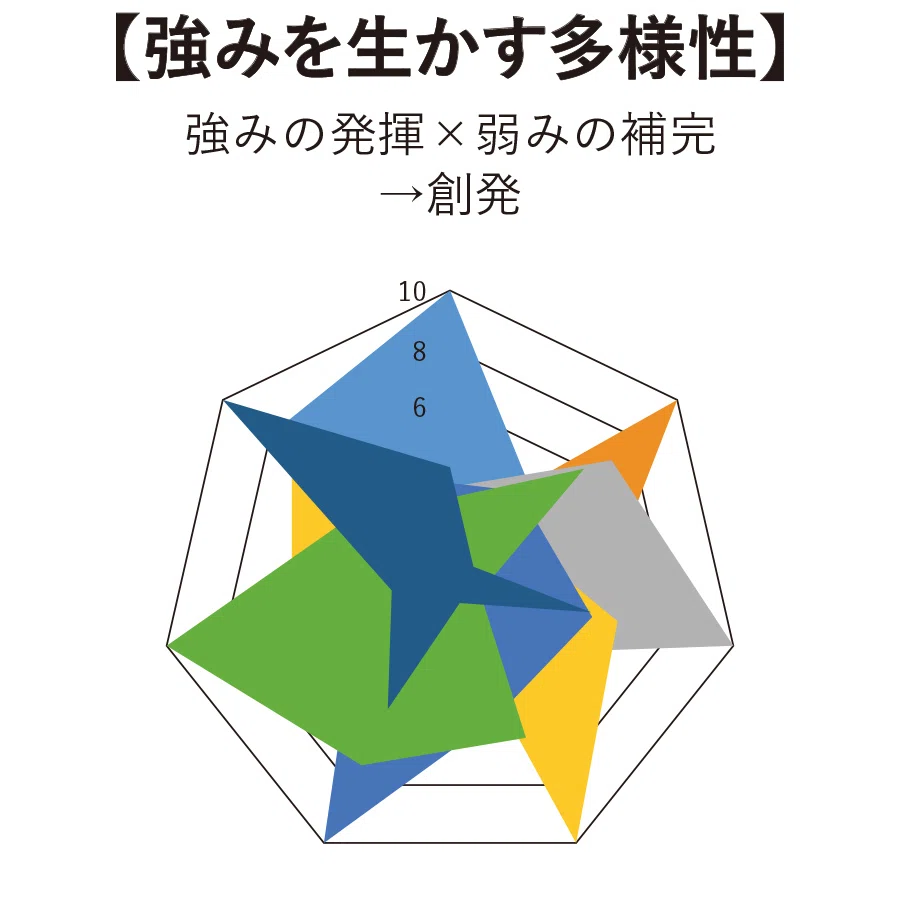

このウェブサイトにとても重要な画像が掲げられている。

キャプションにはこうある。

地域に新しい価値を生み出し続けるには、個々の強みを繋げたチームが必要となります。平均的なレベルで均一化し底上げしていくのではなく、人材によるイノベーションを興す仕組みを創ります。

さっきの、これですね。

集めて、混ぜて、繋げて、尖らせる

こうしたまちづくりのカツドウが広く認知され、「秘密基地」の社会的ステータスが確立し、遂には小倉城の指定管理業にまで発展する。「いちコワーキングが一体、どこまで行くのか」と思うかもしれないが、これらはすべてひとつのストーリーでつながっている。

言い換えると、コワーキングはその社会になくてはならないインフラであり、ハブであり、ローカル経済を駆動するエンジンでもあるから、それを彼らなりの方法論で実践していて、それが高く評価されているということだ。

で、その根っこにあるのは、やっぱりこれだ。

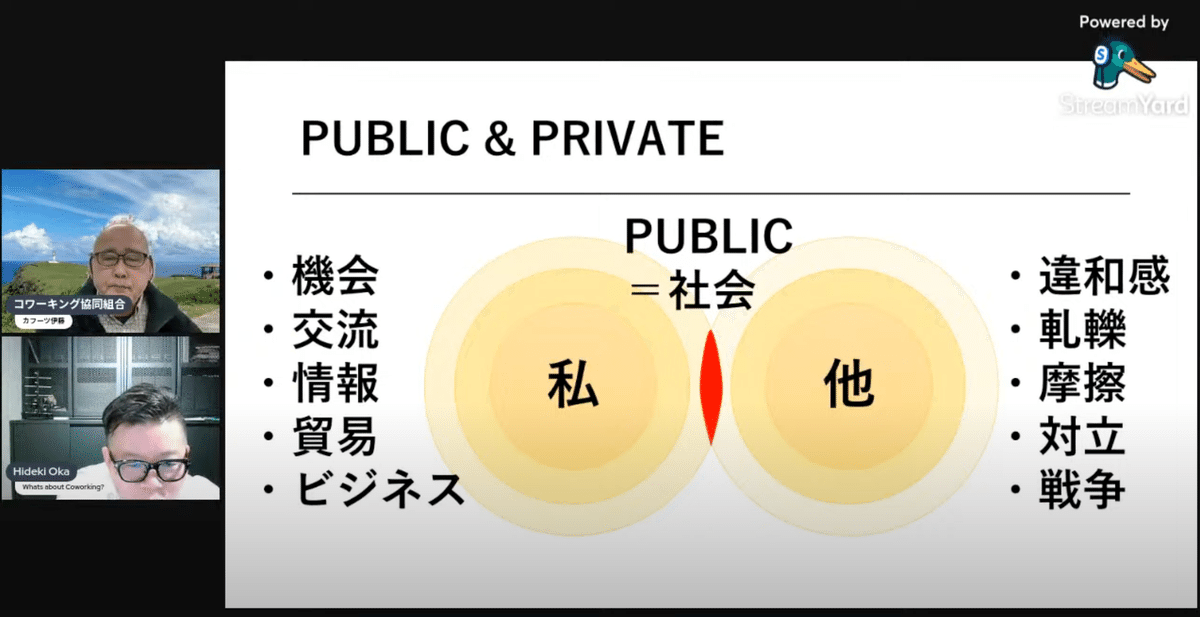

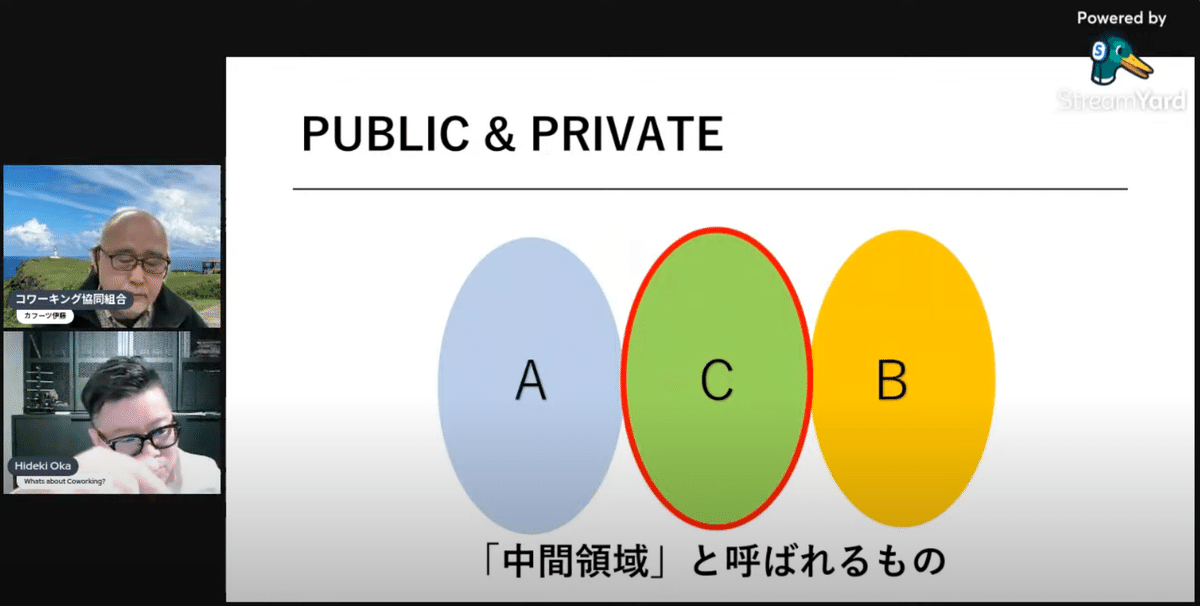

また、コワーキングはパブリックとプライベートのあいだを取り持つということと、

AとBをつなげるだけではなくて、そこに新たにCという「中間領域」を作るということ、という岡さんの考察は、コワーキングを運営する者にとっては一聴に値する。

いずれにしろ、ローカルコワーキングの運営にはその根幹とする思想・哲学がやっぱり必要だ。なぜなら、それを前提に、そこに共感する人が集まってきて、世界観、価値観を共有しつつ、ひとつの共同体を形成してカツドウするからだ。

さて、この調子で書いてると全部しゃべってしまいそうなので、このへんにしておいて、詳しくはぜひYouTubeで視聴していただきたい。