〜トーキング・コワーキングVOL.11〜

(Text & 写真:伊藤富雄)

※この記事は「カフーツ伊藤のコワーキングマガジンOnline」の2025年3月5日の記事を一部編集して転載しています。

*****

今日の「トーキング・コワーキングVOL.11」は、愛媛県八幡浜市の「コダテル」を運営する濵田(はまだ)規史さんをゲストに迎えて配信した。濵田さん、ご参加いただきました皆さん、有難うございました。

配信後、YouTubeでアーカイブして一般公開しているので、お時間のない方は以下のぼくのブログはすっ飛ばして、ぜひ、こちらでご覧ください。

さて、その「コダテル」は古民家を改装して2017年にオープンした。2階はウレシイことに宿泊もできる。

サイトはこちら。もう、あらゆるサポートメニューがひしめいているので、それを見るだけでも参考になる。

代表の濵田さんは一言で言うとまちづくりの人だ。子供の頃からなにかイベントを思いついては実行する生粋のアイデアマンだったらしく、高校1年生の頃には地元商店街の活性化のボランティア活動をするまでになっていた、と言う。

ところが、ある日、地元の商工会議所主催のイベントに招かれて活性化プランを披露したところ、審査員だった地元出身のスポーツジャーナリスト二宮清純氏の、「とてもいい提言だが、この中でどれかひとつでも実践したのか?」という言葉がグサッと突き刺さる。「あ、やってない」。

それを「悔しい」と思った彼らは、翌年、高校2年のときに実際に店を開いた。この負けん気はさすがですね。それからの濵田さんのカツドウを見るに、二宮清純氏の言葉がその後の濵田さんの生きる道を決定づけたと言えるかもしれない。「あの時点で褒められて終わらなかったのはよかった」と濵田さん自身も言ってる。

その後、大学に進学し地域経済を専攻した。そこでは、「地域の血液であるお金が滞留していてはいけない、循環させないと」ということを学ぶ。これもいい教えですね。

そして卒業後、地元の信用金庫に就職してからもまちづくりのボランティア活動は続けていた。地域金融機関はまちづくりにおいてとても重要な役回りを演じる。このへん、ずーっとスジが通っている。

オドロイタのはその在職中に、そのボランティア活動をNPO法人化した、ということ。それがこれ。

「人の元気をまちの元気につなげる」をテーマに、地域住民の活力を取り戻すこと、地域資源を活用することなどを目的としている。

元々、勤め先の信用金庫も彼らの活動のことは理解していたので、すんなりコトは運んだようだが、そもそも両者ともローカルのためにカツドウしてるわけだから、ある種の「同志感」が幸いしたのかもしれない。

では、その文脈でどこでコワーキングと交差するのかだが、実はNPOのカツドウからではなく、金融機関での仕事の中での気付きが発端であり、長く融資の担当をしていたことが深く関係している、と言う。

起業、創業に事業資金の融資はつきものだ。最近は、融資に限らずさまざまな調達方法があるが、まずは地元の金融機関に相談に赴くのが常道だろう。

ただ、当然ながら金融機関には融資するための条件がある。どれほど面白い計画であったり熱意があったとしても、これにパスしなければ期待した資金は得られない。つまり、金融機関のできることには限界がある。

そこで濵田さんは、起業する人の事業アイデアを具現化したり、事業計画の作成を手伝ったりすることが好きだということに気づく。「だったら、人がやりたいことを持ち寄る場所を作ろう」と思い、コワーキングの開業を決意する。

つまり、起業するうんと前の段階から、その人の実現したいことにコミットする、その手段としてローカルコワーキングを開設した。それは起業する者をサポートするためであって、ハコ自体が目的ではなかったということ。←ここ大事ですね。

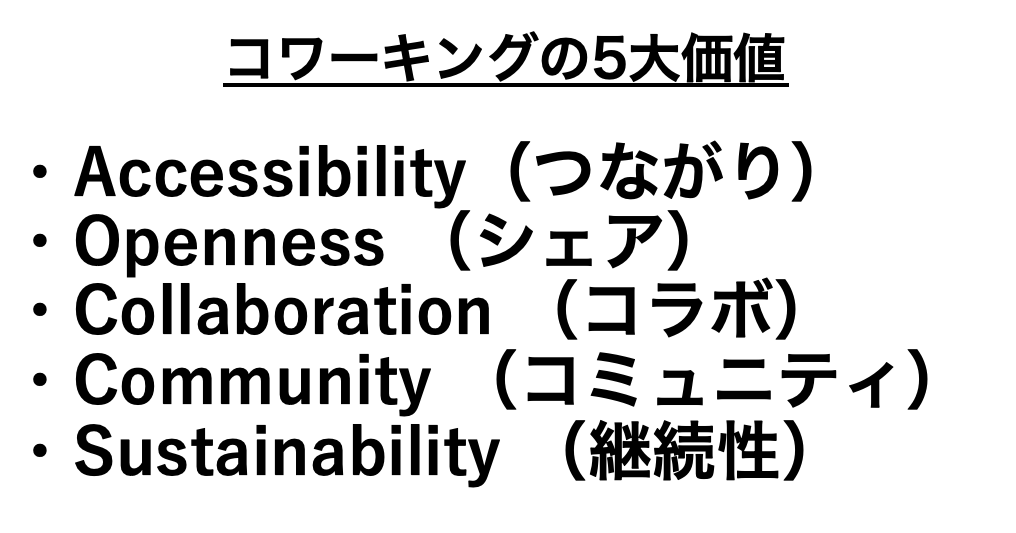

番組中にも言ってるが、コワーキングとは人と人をつないでコトを起こし、それを実現に向けて前に進める仕組みのことだ。それを、コダテルでは起業・創業の最もセンシティブな「資金調達」のところでしっかりサポートできている。しかも、元々、金融マンなのだから、まさに鬼に金棒(古い)だ。

ただ、8年前の当初は「Coworking」とは言っても、果たして八幡浜市に「ワーカー」はいるのか、疑問だったらしい。そして、「コワーキングという概念に対する自分への問い」がはじまった。

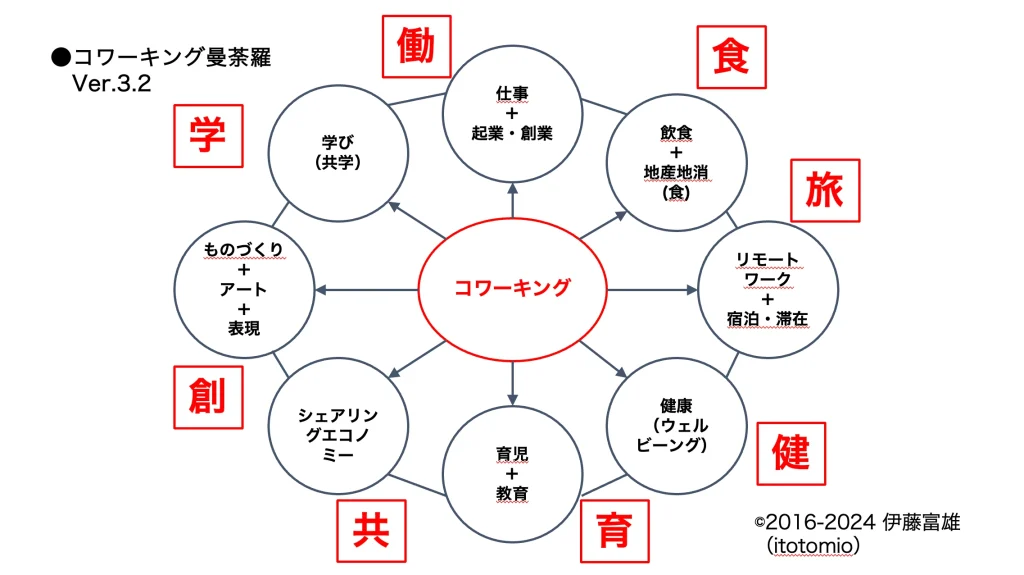

というのも、コワーキングといえばフリーランサーやリモートワーカーが利用する施設、というイメージがあったから。実はそうではないことは、ぼくはいつもこの「コワーキング曼荼羅」で説明しているが、その時の濵田さんは知る由もない。

そこで、「ただ、利用者が働くための場所だけで終わらせてはダメだな」と考えた。←このへん、都会のコワーキングではあまり気づかないことかもしれない。

で、人が来て積極的にコミュニケーションしたりするうちに、仲間意識が芽生え、やりたいことや困ってることをシェアするようになった。それまさに、これだ。

利用者層が薄いと思って、コミュニケーションしているうちに、コワーキング本来の価値を提供していた、という話。ここ、オモシロイですね。

そうこうしているうちにコダテルは、「小学生から大人まで、自分が好きなことや興味のあることを学んだり、普段出会うことのできない大人との交流ができる場」になっていく。そういえば、コダテルといえば「若い世代」という印象が強い。

そのひとつである「コダテルチャレンジプログラム」は、中高生をメインにしたプログラムだ。

コダテルチャレンジプログラムは、コダテルで実施しているチャレンジの1つで、八幡浜の未来をひらく子どもたちの学びとチャレンジを地域で応援するプログラムになっています。

10代のうちにこういう機会を経験するのはとてもいいと思う。

また、「くわだて」と称して、コトを起こしたい人を応援するプログラムを続けている。

これは、以前紹介した茅ヶ崎のコワーキング「チガラボ」さんでやっていた「チガラボチャレンジ」と同じ趣旨だ。

さらにぼくが注目しているのは、コダテルの料金体系だ。

普通、コワーキングスペースといえば物理的なワークスペースがまずあって、それに付随する形でメンバーが交流できるオンラインコミュニティがあったりする(ないところもあるが)。つまり、オフラインが主でオンラインが従。

ところが濵田さんの発想は逆で、オンラインが主でオフラインが従。会員プランは3つあるのだが、まずオンラインで利用できるサービスがあり、それぞれに、いわばおまけ的にオフラインの(物理的な)席が利用できる、という建付けになっている。この発想はこれからのコワーキングのあり方を考える時、非常に重要な洞察を与えてくれている。

詳しくはYouTubeで確認いただきたいが、従って、中にはほとんどリアルな席を利用しないケースもある。それもあって、以前聞いた話では県外のメンバーもおられるらしい。いつも言うけれど、つながりさえ維持継続できれば場所はあってもなくてもいい。それを実践されている好例だと思う。

で、このオンラインのコミュニティに、いずれ子どもたちも参加できるようにしたいとのこと。それはいいですね。そこでまた、いろんなアイデアが交換されて、新しいカツドウがはじまる予感がビンビンして来る。

さっきも書いたがコダテルは宿泊もできる。濵田さんは、外からいつもと違う空気を持ち込む「風の人に来てもらいたい」と言う。そうして内と外をミックスする。ややもするとローカルは閉じこもりがちだが、コワーキングが接続点になることでその閉塞感を解消できる。

さて、もうこのへんにしておいて、あとはビデオを見ていただくとしましょう。いつもよりちょっと長めですが、そのぶん参考になるお話がてんこ盛りです。