〜トーキング・コワーキングVOL.12〜

(Text & 写真:伊藤富雄)

※この記事は「カフーツ伊藤のコワーキングマガジンOnline」の2025年3月15日の記事を一部編集して転載しています。

*****

昨晩の「トーキング・コワーキングVOL.12」は、北海道標津郡中標津町の「COWORKING SPACE Milk」を運営する久保 竜太郎さんをゲストに迎えて配信した。久保さん、ご参加いただきました皆さん、有難うございました。

いつものように配信後はYouTubeでアーカイブして一般公開しているので、ぜひ、こちらでご覧ください。

「COWORKING SPACE Milk」さんのサイトはこちら。

その名からピンとくる方もおられると思うけれど、もともとは牧場経営や乳製品の製造販売、さらには一棟貸しの宿泊施設までやっておられる竹下牧場さんのいち事業としてスタートしている。

それを引き継ぐ形で昨年、久保さんは独立し会社を起ち上げた。現在、「COWORKING SPACE Milk」はその株式会社しるべが運営している。

実は、「COWORKING SPACE Milk」さんには、2023年の10月に「コワーキングツアー Vol.23 〜北海道横断往復841km(*)道東編〜」でおじゃましている。

その時もいろいろお話を伺ったがリポート記事は結局書けずじまいで、今回はそれをライブ配信という形でリベンジすることとなった。久保さん、長らくお待たせしてすみませんでした。

さて、久保さんは北見工業大学の大学院生のとき、さる企業の営業職として就職の内定をもらった後、営業するならもっと広い世界を見なければ、と修行のために日本一周のヒッチハイクの旅に出る。コワーキングする人って旅人が多いが、今回もそれが証明された。

このへんの発想と行動力がその後の彼の生きる道を指し示しているように思える。大学の研究室にいた彼が外に出て知らない人とも話せるようになったことは、後年、コワーキングという別の現場でも役に立っている。

しかし、その会社も「大企業あるある」(判りますよね)で2年ほどで退職した後、学生時分を過ごした道東(北海道の東部)に帰ってくる。ここから物語は始まる。

詳細はYouTubeを観ていただくとして、ぼくがまず注意を惹かれたのは、地元の人と外部から来られた人が交差する、交流することを目的に、竹下牧場さんがゲストハウスを作られたというくだり。久保さんはしばらくそこを手伝っていた。

しかし、時まさにコロナ禍真っ最中。複数の人間が相部屋になるゲストハウスとコロナ禍はたしかに相性が悪い。ということで、コロナ禍が落ち着いたあとも、外の人と中の人が交わる空間が必要と考えてコワーキングを企画したという。そこに久保さんは社長の右腕として巻き込まれていく。

どこからコワーキングを発想したかという、ここ、大事ですね。

ひとりで「作業」する人に場所を貸すためにコワーキングを作ったのではなくて、(まあ、そういうときももちろんあるのはあるとして)人と人が交流するための施設として2022年に「COWORKING SPACE Milk」を開設した、ということ。ちゃんとコワーキングの本質を見抜いておられる。聞けば、ぼくの書いたものも参考にしていただいたということで、微力ながらお役に立ててよかった。

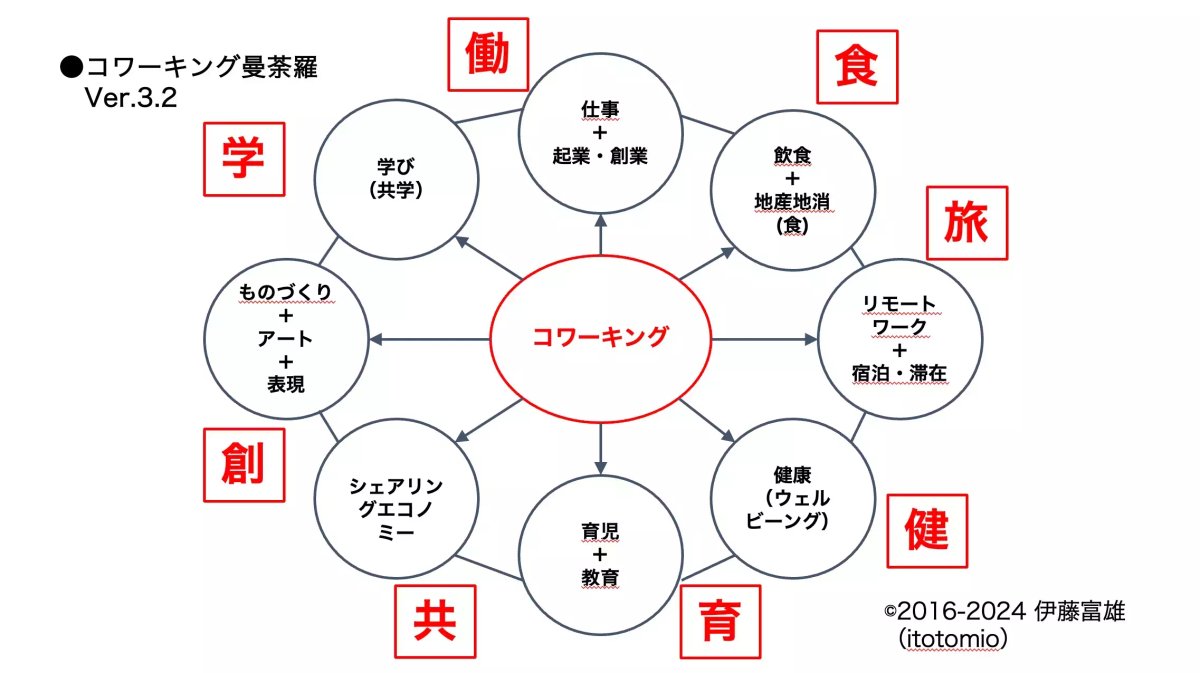

後半の話の中にも出てくるが、エリアの内と外とをつなげて新しい価値を生むいわゆる「知の再結合」は、ローカルコワーキングがそこにあればこそできることだ。

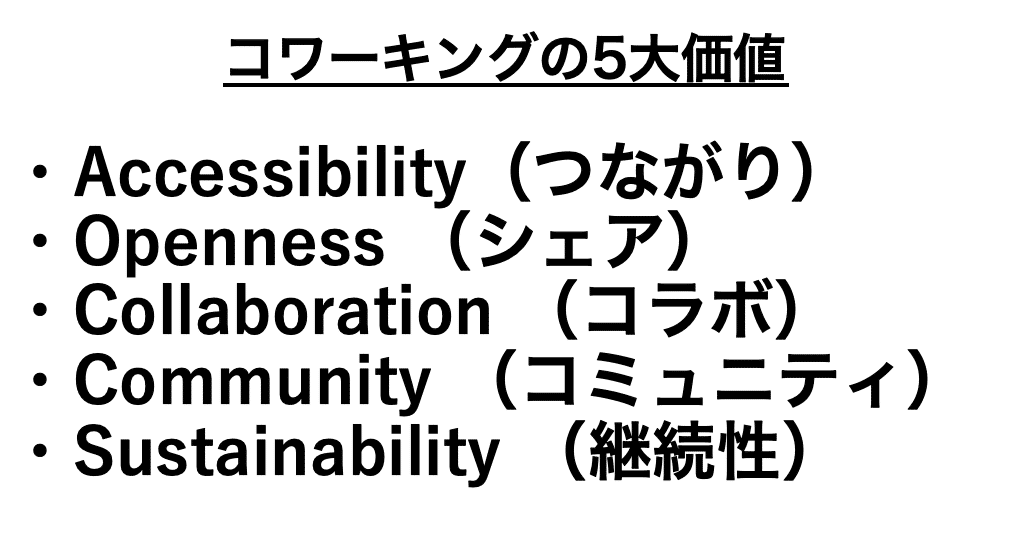

それは毎度おなじみのこれですね。

ちなみに「知の再結合」とは、パンデミックをきっかけにヴェネツィアのオーバーツーリズムの解消と同時に、外部から有能な人材を誘致しようという目的で、カ・フォスカリ大学のマッシモ・ヴァルグリエン教授が提唱した概念。

詳しくはこちらを。

久保さんは言う。

来た人をどうやって地域の人と混ぜるかという課題はあって、やっぱり地元の人が残り続けていく中でも、外から新しい風が入ってくるみたいな、いろんな情報だったり、人だったりがやってきて、そこに外からの目線で見た地元のいいところ、それは地元の人では気づかないものがたくさんあって、そのきっかけや、エンジンとしてコワーキングがどう機能するか、というのがたぶんやりたかったことだったと思う。

そして、この言葉。

ここに来る理由をコワーキングスペースがどう作るか、と考えるようになってきた。

それは、旅行代理店でも自治体でもない、ローカルの市民生活の中にあるコワーキングが、自らのまちづくりに参加するひとつの役割としてできること、それが、このまちに来る理由を作って見せること。大賛成だ。

ぼくはかねがね、ローカルコワーキングがワーケーションを企画して全国はおろか、世界からリモートワーカーを誘致するべきと推奨しているのだけど、まさに久保さんはそれを実践している。流石。

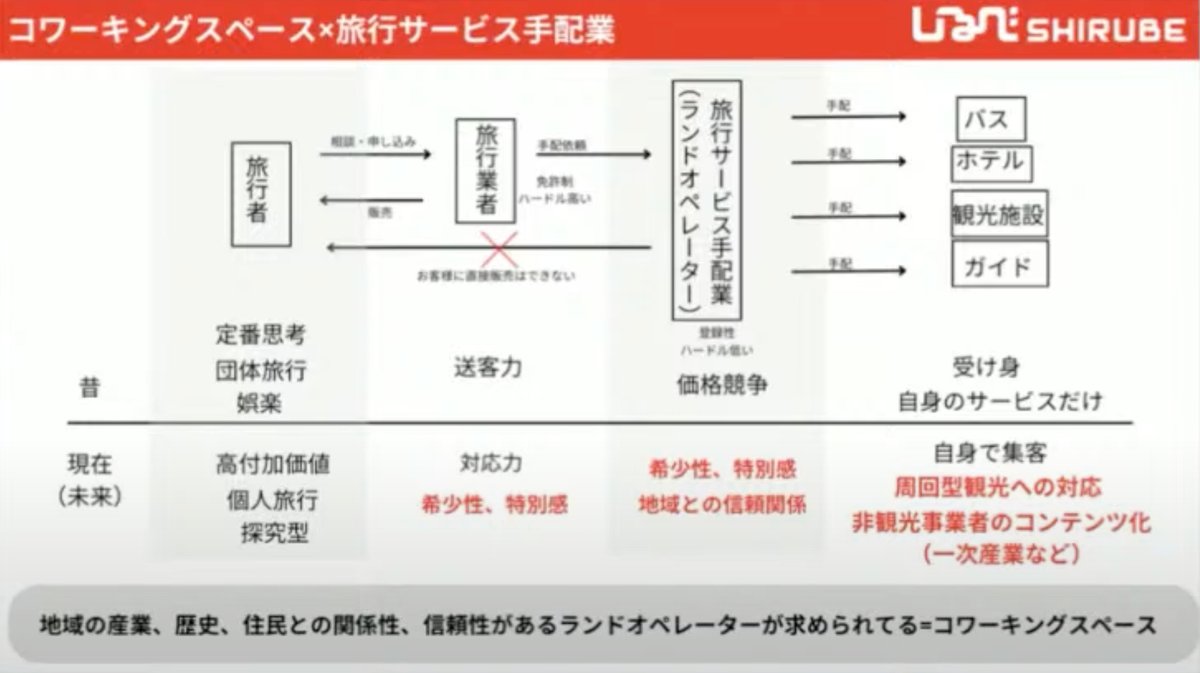

そこで、久保さんから「旅行サービス手配業」なるものを説明いただいた。ここは、このトークセッションの最大の見せ場だ。

この「旅行サービス手配業」をローカルコワーキングが担うことで、もっと地元にとって意味のある、内と外とがつながる、そしてそのつながりを維持継続できる関係を結ぶことを可能にする。

スライドにも「地域の産業、歴史、住民との関係性、信頼性があるランドオペレーターが求められて」いて、それが「コワーキングスペース」だとある。ハゲしく同意する。ここのくだりは、全国のローカルコワーキング運営者は目と耳を思っきり開いて視聴することをオススメする。

あ、念の為に言っておきますが、これ、ローカルコワーキングが利用料金以外の収益モデルを、ワーケーションで得るということでもある、ということですよ。大丈夫ですよね?

もうひとつ、学生たちとのカツドウが、このコワーキングのキャラクタライズに役立っている。久保さんは実は、地元の岩谷学園ひがし北海道IT専門学校で観光企画の授業も受け持っていて、そこで学生とともに「町をPRする企画」を練り上げた。

それが、「地域の高校生(若者)に地域ならではのデートをプレゼントするというアイデア」。←いいですね〜。それをPR動画にする制作費用を調達するためにクラウドファンディングしたのがこれ。

よくあるクラファンのプラットフォームを使わないで、手数料が割安なSquareを使って自前でサイト作ってるのもイケてる。ぼくも今度そうしよう。

見事、資金調達して、去る3月5日に撮影がはじまった。以下はその一部。(Facebookにログインしてご覧ください)

学生をはじめ地元の多くの人たちの協力を得て、素敵なトレーラーハウスを借り、ドローンを飛ばしての撮影だったそうだが、そういう共創、協働をやる、できるのもまたコワーキングの面目躍如といったところ。

ちなみに、映像制作もまたコワーキング曼荼羅の「表現」のひとつだ。

ただし、これらをまとめていくのに求められるのはファシリテーション能力だ。久保さんもその言葉を使っていてハッとなった。

ファシリというと、イベントの進行役ぐらいにしか思われていないフシがあるけれども、複数の人たちをある方向へ向けて、多少ゴツゴツしつつも合意形成していく、行動に移らせる、結果を共有する、そこから次のベクトルへと導く。これらができてはじめてファシリテーターと言える(はず)。

コワーキングマネージャーは、本人が知ってか知らずか、そのファシリテーターの役目も負っている。でそれは、コワーキング「スペース」の中だけのことに限らない。

まちとの関わりの中でファシリテーションを実行することが、実は求められている。この「トーキング・コワーキング」に登場いただくゲストの方々はみんなそうだ。そして、それができるローカルコワーキングがどこのまちにも必要だ。

まだまだ、久保さんの話から気付かされることはたくさんあるので、ぜひYouTubeをご覧いただきたい。

20250315-973x539.jpg)