〜トーキング・コワーキングVOL.13〜

(Text & 写真:伊藤富雄)

※この記事は「カフーツ伊藤のコワーキングマガジンOnline」の2025年3月21日の記事を一部編集して転載しています。

*****

昨晩の「トーキング・コワーキングVOL.13」は、大阪市の「Blooming Camp」でコミュニティマネージャーをしておられる野村綾音さんをゲストにお迎えして配信した。野村さん、ご参加いただきました皆さん、有難うございました。

いつものようにYouTubeにアーカイブして一般公開しているので、ぜひ、こちらでご覧ください。

冒頭に「Bloomin Camp」はコワーキングとは名乗っておられない旨を説明しているが、よくよく聞くと

自分が「やりたいこと」を「できる」に変える

誰かの「やりたいこと」を「できる」になるようサポートする

を目的として、メンバーが相互関係を持ってさまざまなテーマに沿ってカツドウする施設、とのこと。だから、ひとり黙々と作業する人には向いていない、とのことだが、それってまさにコワーキングの本質だ。だから、名称はこの際、関係ない。ただし、現在のところ、会員制。

サイトはこちら。

さて今回のゲスト、野村さんはコワーキングスペースのオーナー(または代表)ではなく、コミュニティマネージャーという職にある方だが、野村さんをお招きしたのにはワケがある。

いわゆるコミュニティマネージャー、もしくはコワーキングマネージャー、という仕事が自身のキャリア形成にどういう効果を生んでいるのか、あるいはご自身どんな期待をしているのか、そこをお訊きしたかったから。

かねがね、うるさくコワーキングマネージャーという存在の重要性を書いたり喋ったりしてきているが、未だ世間の理解は薄い。

ただ受付でWi-Fiのパスワードを教えるだけがコワーキングマネージャーの仕事ではないし、さりとてイベントの際にファシリテートするだけでもない。もっと広範囲で高度なスキルとセンスとホスピタリティが要求される、まさに時代の最先端を行く極めて貴重な人材なのだ。

コワーキングマネージャーがどれだけ大変な仕事かは、こちらを。

ぼくが「コワーキングスペース開業講座」ではなく「コワーキングマネージャー養成講座」をやる理由。

これだけハイレベルな職務能力をコワーキングという職場で活かすことで、将来のワークライフをどう意義あるものにするか。そのへんのことをお話しいただくことで、今、その職にある人たち、あるいはこれからコワーキングマネージャーになろうと思っている人たちの参考にしていただければ、という狙いだった。

ちなみに、トークの中でも言ってるが、パンデミック以降、海外ではこのコワーキングマネージャーのニーズがにわかに高まっている。

これまで、会社のオフィスで仕事していた企業人も通勤しなくなったために、地元のコワーキングを利用するようになり、郊外もしくは地方の生活圏内にコワーキングが続々と現れるようになっている。

そうすると、コワーキングマネージャーの求人も増える。それも、ただWi-Fiのパスワードを渡すだけではない、コミュニティの運営からユーザーの課題解決のサポート、メンバー向けのバックオフィス業務、イベントの企画と催行、広報、マーケティング、スタッフ教育、それにお金(経営)に関すること等々、ありとあらゆるタスクをそつなくこなせるスーパーマンのようなマネージャーが必要になる。

しかし、そんなハイスペックな人材は海外でもまだ少ないらしく、それを反映して非常な高額でスカウト合戦が繰り広げられているらしい。いわゆる「引く手数多」というやつ。

日本もはやくその「引く手数多」なコワーキングマネージャーをたくさん育成しないといけないと思っている。でないと、ホントにただの作業場になってしまう。

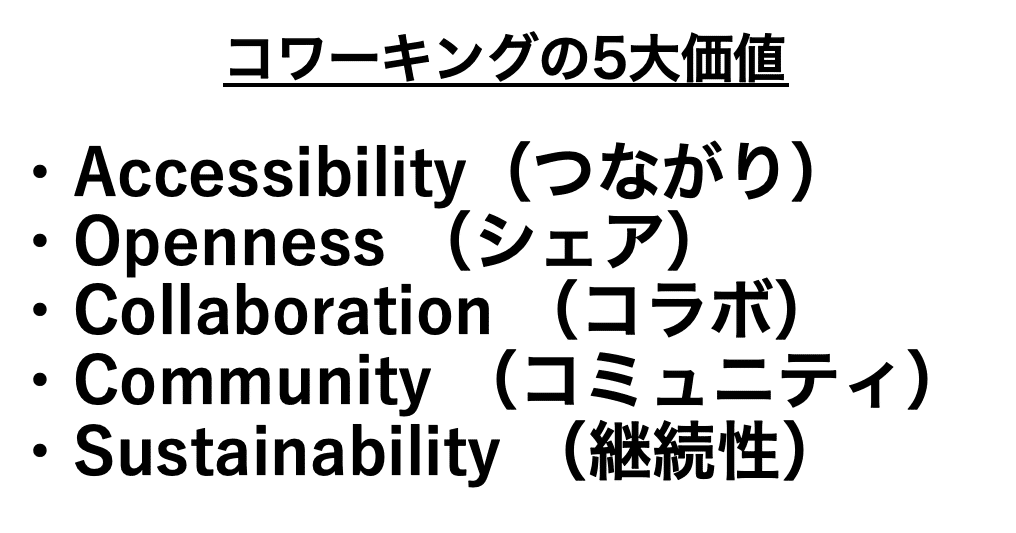

これは経営者の考え方次第だが、仮にも「コワーキング」と名乗るならば、この5つの価値を提供してはじめてコワーキングと言える。

これらをつつがなく進行せしめるのがコワーキングマネージャーの職務だ。ただし、それは昨日も書いたが、マネージャー自身もコミュニティの一員としてそれを遂行するのが理想。

そこらへんを抑えつつ、野村さんには、前職の姫路のコワーキング「mocco」にアルバイトとして入るところから赤裸々に語っていただいた。

-兵庫県姫路市のコワーキングスペース-03-24-2025_05_14_PM-1024x571.png)

また、野村さんは「Bloomin Camp」に社員としてではなく、自身のブランドである「ととと舎」の業務委託としてコミュニティマネージャーの職にあることにも注目しておきたい。

こういうように、自分の事業領域を自分で決めて、その範囲内でマネージャー業を受託する、というもアリだ。

というか、彼女も言ってるが、特定の企業による雇用ではないほうが自分のカツドウの自由が担保される。そっちを選択する働き方が、ぼくはこれからどんどん当たり前になる、というか、なったほうがいいと思っているので、さすが、判ってる、と思った次第。

もちろん、それに見合う能力が求められるのは当然。彼女もアルバイトから始まって、仕事しながらコーディングや経理を学んでスキルを身につけ店長となり、いろんな責任を負いつつ実績を積んできた。つまり、今回のテーマ、「キャリア」だ。格好のお手本だと思う。

ところで、野村さんの言う、社員であろうがアルバイトであろうが、経験があろうがなかろうが、コワーキングマネージャーならまずやるべきこととして、「にっこり笑顔でしゃべる」こと、そして「名前で呼ぶ」ことには共感しかない。

大勢の中の顔のない誰かさんではなくて、それは伊藤さんであり、野村さん。この人には笑顔で語りかける。このささやかな気遣いが、コワーカーに自分がコミュニティの一員として受け入れられているという感覚を呼び覚ます。

コワーキングを「店」だと思ってると、「店 vs 客」の関係になるからユーザーを「大勢のお客様のひとり」と思う。これがコミュニティだとすると「仲間」であるはず。仲間なら名前で呼ぶのが本当だとぼくは思っている。

そして、やってくる人に興味を持つ、ということ。これができる人はコワーキングマネージャーに向いている、というのも我が意を得たり。実はこれは経験で培われる能力だったりするから、コワーキングというのはオモシロイ。

さて、野村さんのお話には参考になることがたくさんあるので、前説はこれぐらいにしておいて、ぜひ、この動画をご覧いただきたい。「コワーキングとは一言で言えば?」の問いに対する野村さんのお答えもよかったです。

コワーキングマネージャーという仕事はこれから需要が高まるのは間違いない。この機会にトライして、「引く手数多」なマネージャーになることを目指す人がどんどん出てきてほしい。

あ、そうそう、彼女も言ってた、5ヶ月働いて1ヶ月まるまる休むという働き方は、いずれぼくもやってみたいと思ってる。いずれっていつだか判らないが、宣言だけしとこう。

編〜20250320-973x547.jpg)